|

Journal Indépendant et Militant

|

http://lejim.physicman.net/spip

|

|

Edito : l’enseignement perd ses facultés

mardi, 15 janvier 2013

/ Angèle De Viis

|

C’est en 1996 qu’avait lieu la dernière grande mobilisation dans l’enseignement francophone en Belgique. Une date symbolique : syndicats, enseignants, étudiants et élèves se sont retrouvés dans la rue pour protester contre les coupes claires dans les effectifs de l’école obligatoire. Aujourd’hui, alors que les mesures anti-sociales se succèdent et que la marchandisation de l’enseignement se poursuit, il est urgent de se remobiliser. Le JIM publie ce dossier pour le prouver.

Il y a 17 ans, actions et grèves se succèdent pendant plus de deux mois. 400 établissements scolaires vont disparaître au nom de la « rationalisation » de l’offre scolaire, et 3000 postes d’enseignants sont supprimés.

Quelques mois plus tôt, c’était au tour de l’enseignement supérieur : les « mesures Grafé » mettent le feu aux auditoires. Leur but : rationaliser, encore. Le projet de regroupement des écoles supérieures en Hautes Écoles est durement combattu par les étudiants. Là aussi, les mesures d’économie auront lieu.

Depuis lors, quelles nouvelles du front de l’enseignement ?

Le paysage éducatif francophone ne se porte pas mieux.

L’inégalité : un trait distinctif

L’enseignement obligatoire en Belgique francophone est parmi les plus inégalitaires d’Europe. Les enquêtes PISA, menées par l’OCDE, organisation pourtant peu suspecte d’être très à gauche,

montrent régulièrement l’importance des écarts de résultats entre les élèves les plus forts et les plus faibles. Nous cumulons les écarts de performances les plus élevés et le plus important phénomène de ghettoïsation des écoles, [1] affirme Nico Hirtt, fondateur de l’Appel pour une école démocratique (APED).

Des résultats aggravés par un bilan supplémentaire : De nombreux pays développés ne parviennent pas à aider les enfants issus de l’immigration à s’intégrer dans la société par l’instruction concluait un rapport de l’OCDE en 2006, qui s’est penché sur les compétences scolaires des élèves issus de l’immigration ; et qui pointe encore une fois du doigt la Belgique. Origine étrangère, synonyme de condition modeste dans plusieurs quartiers [2].

Le constat, inquiétant à plusieurs égards, est régulièrement démontré par des études scientifiques. L’école, instrument d’émancipation, se trouve être, au contraire, un lieu de reproduction des inégalités sociales, et, loin d’offrir des chances égales à chacun, élimine les élèves qui viennent des milieux les plus modestes [3]

Les enseignants en première ligne

Les coupes claires dans tous les secteurs publics ces dernières années n’ont pas épargné l’école, loin de là. Au cours des années 80, sous l’effet d’une politique d’austérité implacable, les dépenses publiques d’enseignement furent ramenées de 6,2 % du PNB à seulement 4,8 %. [4] Moins de profs, moins d’encadrement, des bâtiments scolaires en rade. Alors qu’il est démontré que l’encadrement est un facteur important de réussite [5], la taille des classes dans les écoles en Communauté française constitue toujours une des pierres d’achoppement entre les syndicats enseignants et les pouvoirs politiques.

La pénurie de professeurs n’est plus anecdotique. En Communauté française, le métier n’attire plus les diplômés. Conditions de travail difficiles, rémunérations peu attractives : on a de plus en plus de jeunes enseignants – à peu près 1 sur 2, c’est énorme – qui désertent le métier avant de l’avoir exercé durant cinq ans [6], regrette Pascal Chardome (CGSP-Enseignement).

Résultat : les écoles sont souvent obligées de bricoler. Trouver à la hâte des bâtiments temporaires en préfabriqué ; engager des étudiants diplômés sans agrégation, faire des économies sur les frais. Parfois, faire payer les parents d’élèves au-delà des prescrits légaux...

Marchandisation de l’enseignement

Manque de moyens ? Certains n’hésitent pas. Au détriment du caractère non-marchand de l’éducation, les ponts avec le privé se font de plus en plus nombreux. Le gouvernement veut-il interdire les distributeurs de boissons sucrées ? Les directeurs d’écoles se cabrent : ce sont des moyens supplémentaires dans les caisses de l’établissement ; et tant pis pour l’éducation à la santé. Impossible d’organiser des remédiations dans des conditions décentes ? Le marché du "coaching scolaire" en bénéficie, des entreprises privées se faisant un plaisir de faire payer parfois 30 euros l’heure de cours de rattrapage [7] ; et tant pis pour ceux qui ne peuvent pas se les payer.

Les diplômés ne trouvent pas de travail à la fin de leurs études ? C’est l’adéquation avec les demandes du marché qui est privilégiée. Et tant pis pour la formation générale.

Ce ne sont que quelques exemples ; un tableau alarmiste renforcé par le paysage de l’enseignement obligatoire en Communauté française : malgré le "décret inscriptions", censé réduire la ghettoïsation des écoles, cette dernière reste un trait caractéristique. Renforcée par une concurrence exacerbée entre établissements, facilitée par une multiplication irrationnelle des réseaux, il n’est plus exagéré de parler de "marché de l’éducation".

Démocratisation des études supérieures ?

L’enseignement supérieur n’échappe pas à ces constats [8]. La massification des études n’a guère amené de réelle démocratisation. Le taux d’échec à l’entame des études supérieures reste un élément de sélection inacceptable.

Mais ce n’est pas tout. Depuis la réforme de Bologne, l’enseignement supérieur finit de perdre les résidus de son ambition démocratique. Insensiblement, les étudiants se transforment en clients qui doivent chercher le “fournisseur de service” dont le rapport qualité/prix correspond le mieux à leurs attentes et/ou à leur portefeuille.

[9]. Le constat fait en 2006 ne peut qu’être validé aujourd’hui.

Pis, les propositions des pouvoirs politiques en la matière ont de quoi inquiéter plus encore. Pôles d’enseignements, tests d’évaluation... Le chemin est tracé : l’"excellence" internationale des universités et la sélection des étudiants seront les lignes directrices de la formation supérieure de demain.

Dans ce nouveau dossier, ces thèmes seront approfondis, ainsi que bien d’autres. Une conclusion : il est plus que jamais nécessaire de préparer notre nouvelle mobilisation pour un enseignement réellement démocratique, gratuit et émancipateur.

Angèle De Viis

Merci à Normand Baillargeon, Gérard Craan, Carlos Crespo, Lise Grejo, Nico Hirtt, Eric Léon et Renaud Maes pour leur contribution à ce numéro.

[7] http://archives.lesoir.be/quand-le-coaching-scolaire-fait-boom-temoignages-_t-20121126-026J5R.html?queryand=%22cours+particuliers%22&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=3&all=263&nav=1

[9] Le goût amer des réformes universitaires, Nico Hirtt, 2006

|

Edito : l’enseignement perd ses facultés

mardi, 15 janvier 2013

/ Angèle De Viis

|

C’est en 1996 qu’avait lieu la dernière grande mobilisation dans l’enseignement francophone en Belgique. Une date symbolique : syndicats, enseignants, étudiants et élèves se sont retrouvés dans la rue pour protester contre les coupes claires dans les effectifs de l’école obligatoire. Aujourd’hui, alors que les mesures anti-sociales se succèdent et que la marchandisation de l’enseignement se poursuit, il est urgent de se remobiliser. Le JIM publie ce dossier pour le prouver.

Il y a 17 ans, actions et grèves se succèdent pendant plus de deux mois. 400 établissements scolaires vont disparaître au nom de la « rationalisation » de l’offre scolaire, et 3000 postes d’enseignants sont supprimés.

Quelques mois plus tôt, c’était au tour de l’enseignement supérieur : les « mesures Grafé » mettent le feu aux auditoires. Leur but : rationaliser, encore. Le projet de regroupement des écoles supérieures en Hautes Écoles est durement combattu par les étudiants. Là aussi, les mesures d’économie auront lieu.

Depuis lors, quelles nouvelles du front de l’enseignement ?

Le paysage éducatif francophone ne se porte pas mieux.

L’inégalité : un trait distinctif

L’enseignement obligatoire en Belgique francophone est parmi les plus inégalitaires d’Europe. Les enquêtes PISA, menées par l’OCDE, organisation pourtant peu suspecte d’être très à gauche,

montrent régulièrement l’importance des écarts de résultats entre les élèves les plus forts et les plus faibles. Nous cumulons les écarts de performances les plus élevés et le plus important phénomène de ghettoïsation des écoles, [1] affirme Nico Hirtt, fondateur de l’Appel pour une école démocratique (APED).

Des résultats aggravés par un bilan supplémentaire : De nombreux pays développés ne parviennent pas à aider les enfants issus de l’immigration à s’intégrer dans la société par l’instruction concluait un rapport de l’OCDE en 2006, qui s’est penché sur les compétences scolaires des élèves issus de l’immigration ; et qui pointe encore une fois du doigt la Belgique. Origine étrangère, synonyme de condition modeste dans plusieurs quartiers [2].

Le constat, inquiétant à plusieurs égards, est régulièrement démontré par des études scientifiques. L’école, instrument d’émancipation, se trouve être, au contraire, un lieu de reproduction des inégalités sociales, et, loin d’offrir des chances égales à chacun, élimine les élèves qui viennent des milieux les plus modestes [3]

Les enseignants en première ligne

Les coupes claires dans tous les secteurs publics ces dernières années n’ont pas épargné l’école, loin de là. Au cours des années 80, sous l’effet d’une politique d’austérité implacable, les dépenses publiques d’enseignement furent ramenées de 6,2 % du PNB à seulement 4,8 %. [4] Moins de profs, moins d’encadrement, des bâtiments scolaires en rade. Alors qu’il est démontré que l’encadrement est un facteur important de réussite [5], la taille des classes dans les écoles en Communauté française constitue toujours une des pierres d’achoppement entre les syndicats enseignants et les pouvoirs politiques.

La pénurie de professeurs n’est plus anecdotique. En Communauté française, le métier n’attire plus les diplômés. Conditions de travail difficiles, rémunérations peu attractives : on a de plus en plus de jeunes enseignants – à peu près 1 sur 2, c’est énorme – qui désertent le métier avant de l’avoir exercé durant cinq ans [6], regrette Pascal Chardome (CGSP-Enseignement).

Résultat : les écoles sont souvent obligées de bricoler. Trouver à la hâte des bâtiments temporaires en préfabriqué ; engager des étudiants diplômés sans agrégation, faire des économies sur les frais. Parfois, faire payer les parents d’élèves au-delà des prescrits légaux...

Marchandisation de l’enseignement

Manque de moyens ? Certains n’hésitent pas. Au détriment du caractère non-marchand de l’éducation, les ponts avec le privé se font de plus en plus nombreux. Le gouvernement veut-il interdire les distributeurs de boissons sucrées ? Les directeurs d’écoles se cabrent : ce sont des moyens supplémentaires dans les caisses de l’établissement ; et tant pis pour l’éducation à la santé. Impossible d’organiser des remédiations dans des conditions décentes ? Le marché du "coaching scolaire" en bénéficie, des entreprises privées se faisant un plaisir de faire payer parfois 30 euros l’heure de cours de rattrapage [7] ; et tant pis pour ceux qui ne peuvent pas se les payer.

Les diplômés ne trouvent pas de travail à la fin de leurs études ? C’est l’adéquation avec les demandes du marché qui est privilégiée. Et tant pis pour la formation générale.

Ce ne sont que quelques exemples ; un tableau alarmiste renforcé par le paysage de l’enseignement obligatoire en Communauté française : malgré le "décret inscriptions", censé réduire la ghettoïsation des écoles, cette dernière reste un trait caractéristique. Renforcée par une concurrence exacerbée entre établissements, facilitée par une multiplication irrationnelle des réseaux, il n’est plus exagéré de parler de "marché de l’éducation".

Démocratisation des études supérieures ?

L’enseignement supérieur n’échappe pas à ces constats [8]. La massification des études n’a guère amené de réelle démocratisation. Le taux d’échec à l’entame des études supérieures reste un élément de sélection inacceptable.

Mais ce n’est pas tout. Depuis la réforme de Bologne, l’enseignement supérieur finit de perdre les résidus de son ambition démocratique. Insensiblement, les étudiants se transforment en clients qui doivent chercher le “fournisseur de service” dont le rapport qualité/prix correspond le mieux à leurs attentes et/ou à leur portefeuille.

[9]. Le constat fait en 2006 ne peut qu’être validé aujourd’hui.

Pis, les propositions des pouvoirs politiques en la matière ont de quoi inquiéter plus encore. Pôles d’enseignements, tests d’évaluation... Le chemin est tracé : l’"excellence" internationale des universités et la sélection des étudiants seront les lignes directrices de la formation supérieure de demain.

Dans ce nouveau dossier, ces thèmes seront approfondis, ainsi que bien d’autres. Une conclusion : il est plus que jamais nécessaire de préparer notre nouvelle mobilisation pour un enseignement réellement démocratique, gratuit et émancipateur.

Angèle De Viis

Merci à Normand Baillargeon, Gérard Craan, Carlos Crespo, Lise Grejo, Nico Hirtt, Eric Léon et Renaud Maes pour leur contribution à ce numéro.

[7] http://archives.lesoir.be/quand-le-coaching-scolaire-fait-boom-temoignages-_t-20121126-026J5R.html?queryand=%22cours+particuliers%22&firstHit=0&by=10&when=-1&sort=datedesc&pos=3&all=263&nav=1

[9] Le goût amer des réformes universitaires, Nico Hirtt, 2006

Qu’est-ce donc que l’éducation ? C’est à cette simple question, qui n’est que trop rarement soulevée, que je souhaite m’attarder ici. Elle me paraît aussi importante qu’incontournable.

Comment, en effet, voulez-vous faire le moindre progrès quand vous poursuivez un but qui n’est pas clairement précisé ou, pire, quand les uns et les autres poursuivent des fins différentes, voire opposées ? Comment même serait-il alors possible d’avoir une conversation ? La pire des cacophonies risque de s’ensuivre. On constatera d’ailleurs que c’est souvent ce qui se produit en éducation et que bon nombre de nos désaccords prennent, en partie du moins, leur source dans le fait que nous avons les uns et les autres des conceptions divergentes – et souvent irréconciliables – de ce qu’elle est.

C’est ainsi que pour un tel, l’éducation est ce qui permet d’obtenir un emploi, de progresser dans l’échelle économique et d’acquérir des biens ; pour un autre, c’est ce qui, idéalement, permet de vivre une vie heureuse ; pour telle autre, c’est ce qui permet à notre économie de rester compétitive à l’échelle internationale ; pour un autre, elle permet à une culture donnée de se perpétuer ; pour un autre encore… c’est autre chose encore. Mettez à présent toutes ces gens dans une même pièce et faites-les parler d’éducation : vous pouvez prédire sans risque de vous tromper qu’ils ne tomberont pas facilement d’accord sur quoi que ce soit.

Un modèle libéral de l’éducation

Je soumets que ces désaccords reposent en partie au moins sur des graves et profondes confusions conceptuelles.

Certes, l’éducation peut, entre autres, contribuer à une vie heureuse ; certes, elle entretient sans doute un lien avec l’emploi et avec la compétitivité d’une économie ; certes, encore, elle est liée à la socialisation et à la moralisation des individus, comme aussi à la préparation à l’exercice de la citoyenneté. Mais aucune de ces choses n’est lié nécessairement à l’idée d’éducation : on peut ainsi être chômeur et éduqué ; être mal adapté — en un sens ou l’autre de ce terme — à sa société et être éduqué ; être malheureux et être éduqué ; et ainsi de suite.

Pour aider y voir plus clair, une première distinction utile doit être faite entre les concepts d’éducation et de scolarisation. L’école est en effet un moyen, pour une société, de diffuser, et pour des individus, un lieu où acquérir, de l’éducation. Mais ce moyen est contingent : on peut être éduqué sans être allé à l’école et sans aucun doute aussi, hélas, être allé à l’école sans être éduqué. De plus l’école, si elle ambitionne d’accomplir la fonction d’éduquer ceux et celles qui la fréquentent, accomplit aussi d’autres fonctions, comme les socialiser ou les qualifier. Qu’est-ce donc que cette éducation que l’école peut dispenser en même temps que la qualification ou la socialisation, mais qui en est distincte et que l’on peut acquérir sans aller à l’école ?

Une très longue et très ancienne tradition de pensée, qui remonte à Platon et qui traverse ensuite toute notre culture jusqu’à aujourd’hui, soutient, à mon avis avec raison, que l’éducation consiste dans l’acquisition de savoirs d’un certain genre qui ont sur ceux qui les possèdent un effet libérateur.

De quoi, exactement, libèrent-ils ? En un mot de l’ignorance, des préjugés et des conventions. Et c’est justement pour cette raison qu’on appelle « libérale » cette conception de l’éducation, en un sens, on l’aura compris, singulier de ce terme : c’est que cette éducation libère.

L’éducation selon Richard Stanley Peters

Le philosophe de l’éducation contemporain Richard Stanley Peters a donné de cette vision de l’éducation une version qui ne peut manquer de nous parler. Il suggère que pour que l’on puisse parler d’une activité comme étant de l’éducation, il faut que divers critères soient satisfaits.

Pour commencer, quelque chose de valable doit avoir été intentionnellement transmis. Peters veut notamment dire par là que l’idée de perfectionnement est intrinsèque à l’idée d’éducation : de la même manière qu’un criminel ne peut être dit avoir été réformé s’il n’a pas changé pour le mieux, par définition le mot éducation implique un changement pour le mieux, un perfectionnement. Peters insiste pour dire que cette transformation valable en soi est intrinsèque à l’idée d’éducation et que vouloir la justifier par d’autres finalités extrinsèques est toujours une erreur – et tant pis pour l’idée que l’éducation signifie la préparation à l’emploi.

Ensuite, poursuit Peters, ce qui est transmis, ce sont des savoirs et pas de simples habiletés techniques. Éduquer signifie en ce sens plus que simplement former, dresser ou habiliter. L’éducation suppose en effet la transmission de contenus cognitifs majeurs et importants – les mathématiques et pas le bingo, la littérature et pas comment faire de la bicyclette –, mais aussi variés : qui ne sait rien ou presque rien, hormis les mathématiques, n’est pas plus éduqué que celui qui ignore tout d’elles.

Enfin, ces contenus cognitifs ont de profonds et notables effets sur qui est mis en contact avec eux. La personne éduquée devient notamment sensible aux normes internes des savoirs qu’elle acquiert : elle sait apprécier une belle démonstration en mathématiques, reconnaît et admire un sonnet bien construit, se soucie des raisons invoquées pour soutenir une thèse en histoire – et elle se désole lorsque ces critères et normes sont bafoués. Tout cela s’inscrit durablement dans sa vie et finit par définir sa vision du monde. La personne éduquée pense par elle-même et devient capable de ce que Peters appelle de la « perspective cognitive », entendant pas là qu’elle unifie en les intégrant les diverses perspectives cognitives sur le monde que lui procurent les savoirs qu’elle a acquis. Physicienne, par exemple, elle pense à sa propre activité dans ses dimensions historiques, politiques, économiques et ainsi de suite.

On le voit : l’idéal visé ici est bien élevé. Il l’est pour les enfants, mais aussi pour les enseignantes et enseignants, qui doivent incarner cette vie transformée par l’éducation et en donner le goût aux enfants. Peters écrit : « Les enfants […] sont des barbares qui se tiennent aux grilles et il s’agit de les faire pénétrer dans la citadelle de la civilisation et de faire en sorte qu’ils comprendront et aimeront ce qu’ils verront quand ils y seront. Il ne s’agit pas de nier que les activités et les modes de pensée qui constituent une manière civilisée de vivre sont difficiles à maîtriser. C’est précisément la raison pour laquelle la tâche de l’éducation est si ardue et qu’il n’y a pas de raccourcis. L’insistance avec laquelle on affirme […] que l’enfant doit être heureux ignore ce fait incontournable. On peut être heureux en prenant un bain de soleil ; mais ce n’est pas le genre de bonheur qui intéresse un éducateur. Ce qu’on dit sur le « bien-être » provient de cette confusion entre être heureux et vivre une vie digne de ce nom. »

Cette conception de l’éducation ne nie évidemment pas que l’école puisse – ou même doive – être un lieu où les enfants, en plus d’être éduqués, sont en outre socialisés et qualifiés. Mais elle insiste pour soigneusement distinguer la scolarisation de l’éducation et pour dire que ce pour quoi les écoles sont faites, c’est d’abord pour éduquer au sens où ce mot a été défini – et qu’il est tout à fait possible d’être éduqué en ce sens sans jamais avoir été à l’école.

La crise de l’éducation

Si une telle vison de l’éducation faisait l’unanimité, elle laisserait encore bien de la place pour de vigoureux et incontournables débats : car il faudrait encore préciser ce que sont ces savoirs qui possèdent ces vertus qu’on attribue à l’éducation et déterminer quels sont les moyens les meilleurs de les faire acquérir. Bref : resteraient encore posées les immenses questions du curriculum et des méthodes pédagogiques. Mais on aurait au moins un consensus préalable sur ce qu’on s’efforce d’accomplir en consacrant tant de temps, d’argent et d’énergie à cette activité qui s’appelle éduquer.

Le fait est cependant que cette vision de l’éducation est loin d’être unanimement partagée et que c’est à cela, en partie, que tient la crise de l’éducation qu’on perçoit un peu partout en Occident.

Une telle vision a, pour commencer, contre elle cet économisme à courte vue qui est la doxa dominante de l’époque ; elle a encore contre elle les terribles inégalités qui affligent nos sociétés et qui font que tant d’enfants commencent leur parcours scolaire avec des handicaps difficilement surmontables ; elle a aussi contre elle cette perte de confiance dans le savoir et cette mise en accusation de la culture qui caractérisent elles aussi notre époque ; et bien d’autres choses encore, à commencer par cette société du spectacle qui valorise si peu ce qui est le cœur même de l’éducation.

Mais c’est là une autre question…

Normand Baillargeon

Cet article a été initialement publié sur le blog de Normand Baillargeon : http://voir.ca/normand-baillargeon/2012/11/05/une-incontournable-question-prealable-quest-ce-que-leducation/

« Il se dégage, dans toute l’Union, une tendance claire en faveur d’un enseignement et d’un apprentissage axés sur les compétences (...). Le cadre européen des compétences clés a largement contribué à cette évolution. Dans certains pays, celui-ci a été au cœur de la réforme des politiques éducatives » [1] En écrivant ces lignes dans un rapport datant de 2009, la Commission européenne exprimait sa très grande satisfaction. Mais les professeurs, les élèves et les parents doivent-ils pareillement se féliciter de l’omniprésence du mot « compétences » dans l’enseignement ?

Le concept de « compétence » et les doctrines pédagogiques qui s’en revendiquent sont soumis à des feux de critique intense au sein même du monde éducatif. Dans les pays où l’approche par compétences a été introduite depuis plusieurs années déjà (Québec, Pays-Bas, Suisse et Belgique francophones, France...) on lui reproche de négliger les connaissances au profit des seuls savoir-faire pratiques, d’induire une plus grande inégalité entre les élèves, de figer les pratiques enseignantes dans des procédures routinières, d’imposer des procédures d’évaluation incessantes et de naturaliser de façon idéaliste une pure abstraction : la « capacité de mobiliser des savoirs ». Pourtant, malgré ces critiques et comme en témoigne la citation de la Commission européenne ci-dessus, les diverses formes d’enseignement axé sur les compétences (ou de « outcome-based education ») continuent de fleurir de par le monde.

C’est que la raison de ce succès ne doit pas être cherchée dans les travaux des sciences de l’éducation ou de la psychologie cognitive, mais plus simplement dans les évolutions du marché du travail et les attentes que les employeurs formulent à l’adresse des systèmes d’enseignement.

Flexibilité et polarisation

La crise mondiale du capitalisme se traduit par une grande instabilité économique et une quête obsessionnelle d’innovation. Il est impossible de prédire quels seront les secteurs ou les produits les plus « porteurs » d’ici quelques années ; impossible aussi de savoir à quoi ressembleront les rapports techniques de production dans dix ans. Par conséquent il est vain de prétendre anticiper les connaissances dont les travailleurs devront être dotés demain. Sur cette instabilité de l’environnement économique et technologique vient en outre se greffer une redéfinition de l’organisation du travail : celle-ci ne consiste plus à découper la production en opérations partielles et répétitives confiées, chacune, à un travailleur. Désormais chaque travailleur doit accomplir des tâches variées et donc maîtriser des compétences extrêmement diverses. La seule chose que l’on puisse dire du travailleur futur, c’est qu’il devra être à la fois adaptable et polyvalent. En un mot : flexible.

La deuxième grande évolution du marché du travail concerne les niveaux de formation et de qualification. Le vocable « économie de la connaissance » pourrait faire imaginer une élévation généralisée des niveaux d’instruction requis par le marché du travail. Mais cette vue est absolument trompeuse. En réalité, la plupart des études indiquent plutôt une « polarisation » du marché du travail.

Selon les projections de l’agence européenne CEDEFOP, on observe certes une croissance des emplois à haut niveau de connaissance, comme les managers et les professionnels hautement qualifiés. Mais parallèlement, le nombre de postes dans les « elementary occupations » continue aussi d’augmenter : dans les 25 pays de l’UE, il est passé de 8,6% en 1996 à 10,9% en 2006 et on prévoit 11,8% en 2015. L’idée que le monde du travail tend à se polariser entre Mac-Jobs (par référence à l’ordinateur d’Apple) et Mc-Jobs (par référence à la chaîne de fast food) fait son chemin et dicte désormais les orientations des politiques de formation. [2]

Ainsi l’OCDE estime que « tous n’embrasseront pas une carrière dans le dynamique secteur de la “nouvelle économie” – en fait, la plupart ne le feront pas – de sorte que les programmes scolaires ne peuvent être conçus comme si tous devaient aller loin » . [3]

Adapter l’enseignement

La question fondamentale qui se pose aux décideurs de l’enseignement dans les pays capitalistes avancés est donc la suivante : à quoi doivent ressembler les contenus et les pratiques d’éducation, en particulier pour les années d’école qui sont communes pour tous, si l’on veut que celles-ci répondent aux tendances lourdes des marchés du travail ? L’approche par compétences intervient comme un élément important de réponse à cette question.

Premièrement, elle permet de rapprocher le monde de l’enseignement du monde de l’entreprise. Les élèves rencontreront rapidement les procédures de formation et d’évaluation, les exigences et les attentes qu’ils rencontreront dans le monde professionnel.

Deuxièmement, l’approche par compétences permet, de la maternelle à l’université, de recentrer la formation sur les exigences premières du marché du travail : l’adaptabilité et la mobilité des travailleurs. Grâce à elle, estime Perrenoud, l’élève sera « capable de mobiliser ses acquis scolaires en dehors de l’école, dans des situations diverses, complexes, imprévisibles ». [4]

Enfin, l’approche par compétences résoud la contradiction entre un enseignement largement commun (de l’école maternelle jusqu’à 12, 14 ou 16 ans, selon les pays) et un marché du travail de plus en plus polarisé. Il est désormais superflu et économiquement inadmissible d’envisager l’instruction de tous les élèves dans le latin, le calcul différentiel, l’histoire de la littérature, tous ces savoirs « gratuits » qui ne sont d’aucune utilité sur le marché du travail. Quant aux savoirs techniques, aux qualifications professionnelles, ils sont trop éphémères, trop vite obsolètes, pour que cela vaille la peine d’encore les enseigner au niveau d’une formation de base. C’est pourquoi, « l’approche par compétences vise à l’intégration de vastes connaissances professionnelles, de coopérations socio-communicatives, d’une pensée orientée vers la résolution de problèmes et de capacités autorégulatrices. Nous nous dirigeons vers des formations de base plus polyvalentes (...) Etre capable d’agir efficacement dans des contextes changeants exige que les processus d’apprentissages partent de situations réelles, de projets concrets ». [5]

Les compétences-clé

Par le fait même que leur formulation est extrêmement vague, les compétences permettent de ramener les objectifs de l’enseignement obligatoire à ce qui doit constituer le bagage commun de personnes aux destins professionnels aussi différents qu’un ingénieur et un vendeur de hamburgers. La forme ultime de ce « plus petit commun dénominateur », ce sont les compétences de base que s’attache à promouvoir l’Union européenne : communication dans la langue maternelle, communication dans une ou plusieurs langues étrangères, culture scientifique, technologique et mathématique, alphabétisation numérique (utilisation d’un ordinateur), flexibilité et adaptabilité, esprit d’entreprise...

Telles sont en effet les compétences requises pour tous les emplois, y-compris ceux occupés par des travailleurs réputés sans qualification. Ces derniers doivent pouvoir lire et écrire, effectuer une multiplication et une addition, baragouiner quelques mots d’anglais et de néerlandais, utiliser un traitement de texte, effectuer une recherche sur Google, transférer un fichier sur une clé USB, s’exprimer poliment, faire la conversation aux clients, posséder un permis de conduire et trouver leur route au moyen d’un GPS. On attend aussi d’eux qu’il aient le sens du travail d’équipe, qu’ils soient disponibles le week-end et en soirée, qu’ils sachent se sacrifier à leur entreprise, qu’ils puissent prendre des initiatives quand c’est nécessaire, qu’ils n’en prennent surtout pas quand il ne faut pas, qu’ils soient disciplinés au travail, qu’ils fassent copain-copain avec leur supérieur lors du barbecue de fin d’année et qu’ils y apprennent avec le sourire qu’ils seront virés à la rentrée.

L’approche par compétences, le travail sur des projets de mini-entreprises scolaires et le recentrage sur les compétences de base énumérées ci-dessus doivent transformer les travailleurs « non qualifiés » en ces espèces de « bonnes à tout faire » du marché du travail. Leurs compétences de base éparses, partagées par tous, ne devront pas être reconnues comme telles sur le marché du travail, ni donc valorisées. Actuellement, selon la Commission européenne, 75 millions de travailleurs européens (soit 32%) ne possèdent pas ces compétences de base. Dès lors, ils restent en marge du marché du travail et ne participent pas à la rotation rapide de la main d’œuvre. Si demain le réservoir dans lequel on peut puiser les « travailleurs non qualifiés mais compétents » augmentait de 75 millions d’unités, imaginez les pressions que les employeurs pourraient exercer sur les salaires et les conditions de travail...

Remarquons encore que la formulation des compétences de base ne signifie évidemment pas que personne ne devrait aller au-delà. Une partie importante des futurs travailleurs devra poursuivre des études en vue de l’acquisition de qualifications de haut niveau. Et les élites sociales continueront aussi de s’assurer que leurs propres enfants aient accès à la formation humaniste qui leur offrira la capacité de diriger le monde. Mais cela se fera en partie en dehors de l’école et en partie dans les écoles qui sont, aujourd’hui déjà, réservées aux élites. Là encore, l’approche par compétences prend toute son importance puisque son caractère flou, imprécis, permet justement d’interpréter les mêmes programmes de façon extrêmement variable.

Quelle école voulons nous ?

Au fond, que nous demande-t-on ? D’appauvrir l’enseignement, d’en réduire les objectifs à une demi-douzaine de « compétences de base ». Et au nom de quoi ? Des besoins d’un système économique dont la faillite est patente et la fin irrémédiable, quoiqu’imprévisible. La question qui se pose aujourd’hui à l’humanité n’est plus : « l’économie capitaliste a-t-elle un avenir ? ». Mais seulement : « par quelles violences, quelles souffrances nous faudra-t-il encore passer pour mettre fin à ce système ? » Et pour l’école, la question pertinente n’est donc pas « de quels savoirs armer les jeunes pour être compétitifs dans cette économie, pour être les plus forts, pour écraser les autres », mais bien : « quels savoirs et quelles valeurs leur seront nécessaires afin de sortir le monde des crises économiques, climatiques, écologiques, énergétiques, alimentaires, sociales, culturelles... qui s’enchaînent avec une force toujours redoublée ? Quels savoirs et quelles valeurs l’éducation doit-elle transmettre — et à qui les transmettre ? — pour accélérer la fin d’un ordre économique et social anarchique et inique, qui conduit l’humanité à la ruine ? ». La réponse à cette question-là réside beaucoup moins dans la quête de compétences que dans la fusion d’une solide formation générale et polytechnique et d’une éducation aux valeurs d’ouverture, de solidarité et de réflexion critique.

Nico Hirtt

Appel pour une école démocratique

Il est une catégorie d’enseignants et d’observateurs de l’éducation pour qui toute réforme est suspecte. Ils combattent l’approche par compétence comme ils combattent la pédagogie Freinet. Ils ont refusé le Collège unique en France, la Comprehensive School en Angleterre, la Gesammtschüle en Allemagne, l’Enseignement Rénové en Belgique... Tout ce qui se présente comme une démocratisation ne peut être à leurs yeux qu’un nivellement par le bas. Chez les plus vieux d’entre eux, chaque discours sur l’école commence par « De mon temps... ». Les autres, dans le doute, préfèrent remonter à Jules Ferry.

Régulièrement, on me demande donc : comment pouvez-vous vous retrouver en allié objectif de ces nostalgiques de l’école inégalitaire et ségrégative d’hier ?

Mais qu’y puis-je, moi, si ceux-là se trompent de combat ?

La confusion vient de ce que l’approche par les compétences aime à se présenter comme héritière des pédagogies socio-constructivistes, celles justement qu’abhorrent tous les nostalgiques de l’école de papa. En effet, l’APC partage un vocabulaire commun avec le constructivisme pédagogique : l’attention portée à l’activité de l’élève sur des « chantiers de problèmes », la « mobilisation des savoirs »...

Mais la ressemblance s’arrête là, sur ces points superficiels. Quant au fond, les deux doctrines relèvent de conceptions diamétralement opposées. Pour l’APC, le savoir n’est qu’un outil, un accessoire, dont on peut occasionnellement avoir l’usage dans la réalisation d’une tâche. Au contraire, dans une démarche constructiviste bien pensée, le savoir constitue le but même de l’apprentissage.

En pédagogie constructiviste, on met l’élève au travail sur une tâche, seul, en groupe ou en interaction avec le professeur, afin de lui faire découvrir, à travers le problème à résoudre, la nécessité de concepts nouveaux, afin de l’amener à formuler des définitions ou des propriétés, afin de le conduire à découvrir ou à entrapercevoir une loi, afin de l’amener aussi à déconstruire ses idées préconçues, ses a priori... La résolution d’une tâche, d’une « situation-problème », est ici un moyen, un cadre dans lequel vont se construire des savoirs.

Dans l’approche par compétences, on fait exactement le contraire : la résolution de la tâche est l’objectif final et le critère de réussite. Le savoir, lui, n’intervient que comme un accessoire. Peu importe qu’on le possède ou qu’on le trouve dans un livre ou sur Internet, peu importe qu’on le comprenne ou qu’on sache juste l’utiliser, peu importe qu’on le maîtrise entièrement ou qu’on n’en maîtrise que les aspects utiles dans le contexte de la tâche prescrite. Du moment que la tâche soit menée à bien.

Entre les deux approches, le rapport à l’erreur se trouve entièrement renversé. Dans la pédagogie constructiviste, le plus important n’est pas que l’élève parvienne au bout de la tâche, mais qu’il ait mis à profit son travail (et ses erreurs éventuelles) pour progresser dans la découverte et la maîtrise des connaissances. Dans l’approche par compétences, le progrès dans la maîtrise des savoirs n’est pas un objectif en soi. Seul compte le résultat final. Adieu le droit à l’erreur et, surtout, adieu à l’utilisation de l’erreur comme levier pédagogique.

Cet article est paru initialement dans le Drapeau Rouge en 2010.

[1] Communication de la Commission européenne, Des compétences claires pour un monde changeant, Bruxelles, 25.11.2009, COM(2009)640 final.

[2] CEDEFOP, 2009. Future skill needs in Europe : medium-term forecast. Background technical report Publications Office of the European Union

[3] Ocde, 2001. Quel avenir pour nos écoles ?, Paris : OECD Publishing

[4] Perrenoud, P., 2000. Construire des compétences dès l’école, Issy-les-Moulineaux : ESF éd.

[5] VLOR, 2004. Memorandum : krachtlijnen voor een toekomstig onderwijsbeleid

Aux origines de l’enseignement qualifiant

Les origines de l’enseignement professionnel en Belgique remontent formellement aux années cinquante [1]. Cet enseignement industriel n’a pas toujours été une filière de relégation des élèves de l’enseignement général. Au contraire, bien distinct de ce dernier, l’enseignement professionnel était voué à former l’élite industrielle. Ainsi, les rapports ministériels montrent la volonté de

« former un homme conscient, responsable et perfectible, capable de s’adapter avec souplesse et intelligence aux mille et une nécessités de sa future situation. Pour cela, on réservera toujours et de plus en plus au coeur de l’enseignement technique [et professionnel] une place éminente à la « part de l’homme », c’est-à-dire pratiquement à la culture générale » [2].

C’est lors de l’agrégation des trois types d’enseignement, général, technique et professionnel, que ce dernier est apparu symboliquement, et par la suite, pratiquement, comme un enseignement dévalorisé. Ainsi, la filière générale constitue celle de l’excellence. La filière technique, représente désormais une voie de relégation pour ceux qui ont échoué dans l’enseignement général. Quant à la troisième, la filière professionnelle, (…) elle représente une voie de relégation de second ordre pour ceux qui ne peuvent suivre la filière technique et, en particulier, ses cours techniques théoriques [3].

L’enseignement qualifiant aujourd’hui

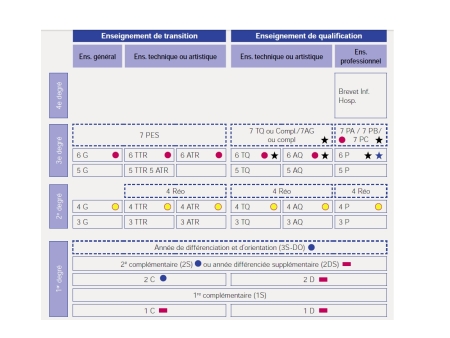

En 1970, l’enseignement secondaire en Belgique trouve à peu près la forme qu’on lui connaît actuellement en Communauté française.

Un tronc commun de deux ans pour les élèves de technique et du général avec, à côté, une filière "d’accueil", pour les élèves éprouvant des difficultés à la sortie de leurs études primaires. La "première accueil" donne directement accès à la 2è année professionnelle. C’est l’enseignement dit « rénové ».

En plus de cela, on distingue un enseignement de transition (général et une partie du technique) et un enseignement de qualification (professionnel et une partie du technique). L’enseignement qualifiant ne permet pas un accès direct aux études supérieures, au contraire de l’enseignement de transition. Pourtant, leur définition politique, issue du décret « missions » (pdf) [4] est confondante :

1° la section de transition, comprenant les humanités générales et technologiques, qui visent à la préparation aux études supérieures mais permettent aussi l’entrée dans la vie active ;

2° la section de qualification, comprenant les humanités professionnelles et techniques, qui visent à préparer l’entrée dans la vie active par l’attribution d’un certificat de qualification mais permettent aussi l’accès aux études supérieures.

Un chemin vers l’échec, une reproduction des inégalités

En 2010, il y avait à peu près autant d’élèves dans l’enseignement de transition que dans l’enseignement qualifiant [5].

Dans l’enseignement qualifiant, la proportion d’élèves de plus de 18 ans est beaucoup plus élevée que dans l’enseignement de transition. Théoriquement, le cursus secondaire doit être achevé à cet âge, sauf si on connaît le redoublement. Et c’est le cas de la majorité des élèves du qualifiant.

En début de sixième secondaire, 75% des élèves qui n’ont pas connu de retard sont dans l’enseignement de transition. A l’inverse, 75% des élèves ayant deux ans de retard au moins sont dans l’enseignement de qualification [6]. A moins de considérer que l’enseignement de qualification est particulièrement ardu, ces données montrent qu’il s’agit bel et bien d’une filière qui, au moins en partie, « évacue » de l’enseignement général les élèves qui réussissent moins bien.

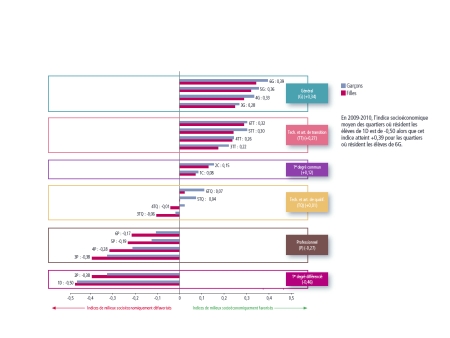

Et sur base de la richesse socio-économique moyenne d’un quartier, on constate que les élèves inscrits dans l’enseignement qualifiant proviennent de quartiers (beaucoup) plus défavorisés que les milieux de vie des élèves de l’enseignement de transition. L’écart est systématiquement de plus de 50% entre ces deux "catégories" d’élèves.

Mais qu’ont-ils fait ?

Un enseignement qualifiant qui relègue et sur lequel vient se greffer une reproduction sociale [7] massive, nous éloigne des visées émancipatrices et universalistes partout proclamées. Cela demandait des réponses politiques. Depuis le milieu des années nonante, il ne se passe plus une législature sans que ne soit abordée la « revalorisation de l’enseignement qualifiant ». Pour autant, les modifications apportées n’ont pas été porteuses de changement.

En 1995, sous la houlette de la Ministre de l’enseignement de l’époque, Laurette Onkelinx (PS), est instaurée la Commission Communautaire des Professions et des Qualifications. Cette institution au nom étrange n’a qu’un seul objectif : adapter l’enseignement professionnel aux besoins immédiats des entreprises. Officiellement, on évoque pourtant une « revalorisation » de l’enseignement professionnel [8]. Mais entre des études adaptées aux exigences patronales et une formation technique polyvalente, il y a de la marge. Entre un menuisier soucieux de respecter un niveau de qualité et de savoir-faire, et un ouvrier qui pousse sur le bouton de la perceuse industrielle d’Ikea, il y a plus qu’une nuance. Mais Laurette Onkelinx n’a pas agi seule. Elle a été poussée dans le dos par les pressions patronales belges et européennes. Et l’Union wallonne des Entreprises de s’empresser d’offrir des « stages » aux enseignants du technique et du professionnel pour qu’ils se « familiarisent » avec l’entreprise.

Cette recherche de l’adéquation entre école et entreprise se poursuivra en 2003-2004 sous l’égide du Ministre Pierre Hazette (MR). Enseignements technique et professionnel bénéficieront d’aides financières pour améliorer leur équipement. Celui-ci coûte cher et doit être régulièrement renouvelé afin de suivre l’évolution technologique. Mais le geste ne sera pas désintéressé. Comme le mentionne la circulaire ministérielle, les fonds iront en priorité « aux projets qui rencontrent les besoins du marché de l’emploi ».

La composition des gouvernements change, le constat demeure identique : « Les filières techniques et professionnelles souffrent de leur image de marque » indique le contrat pour l’éducation, adopté en 2005. Pire, on transforme un enseignement de relégation en une « passion » pour les élèves :

« Pour de très nombreux jeunes, se préparer à un métier donne du sens à l’école. Plus qu’un apprentissage, ils y découvrent une passion qui leur ouvrira les portes du monde professionnel. Il est donc important que ces métiers évoluent avec la société, que les élèves les apprennent sur des équipements adaptés et que les compétences nécessaires à l’exercice de ces métiers soient clairement définie ».

Aujourd’hui l’approche utilitariste de l’enseignement qualifiant perdure. L’idée de mettre fin à la hiérarchie des filières d’enseignement est abandonnée, la volonté de procurer un savoir de base commun à tous les élèves a disparu. La dernière « réforme » de l’enseignement qualifiant, détaillée dans l’article de Carlos Crespo renonce explicitement à ces objectifs. Lancée par la Ministre Marie-Dominique Simonet (CDH), la certification par unités ne vise plus à valider une année scolaire, mais seulement certains « morceaux » de celle-ci, découpés en compétences techniques. Que se passera-t-il pour les élèves ne réussissant pas toutes les unités d’apprentissage avec fruit ? Va-t-on créer une nouvelle hiérarchisation au sein-même de l’enseignement qualifiant ?

Cette réforme répond une nouvelle fois aux demandes du monde patronal [9].

Au final, la hiérarchisation des types d’enseignement pourchassera les anciens élèves de l’enseignement qualifiant toute leur vie. Statistiquement, le diplôme qu’ils auront obtenu, le métier qu’ils exerceront, seront nettement moins rémunérés que les professions basées sur un diplôme de l’enseignement supérieur dont l’accès n’est, en réalité, que laissé aux élèves issus de l’enseignement de transition.

On le constate. L’inégalité scolaire ne trouve pas de réponse politique adéquate. Si rien n’est fait pour réduire l’écart salarial entre les professions, alors il faut donner la possibilité à chacun de réaliser un libre choix d’études secondaires et supérieures à même de le mener vers le métier de son choix.

Mais malgré les nombreuses propositions visant à supprimer les filières au profit d’un tronc commun jusque 16 ans [10], rien n’évolue dans ce sens. La réalisation d’un enseignement égalitaire pour une société plus égalitaire n’est pas à l’ordre du jour. Ce n’est probablement pas l’égalité dans l’enseignement en tant que telle qui dérange, mais plutôt la possibilité de changement de société que l’égalité dans l’enseignement induirait.

[1] Même si ses racines s’enfoncent jusqu’au 19è siècle. Cette introduction historique est basée sur GROOTAERS, Dominique, Revue des sciences de l’éducation, « L’enseignement technique et professionnel masculin en Belgique : aux sources d’une identité » vol. 21, n° 4, 1995, p. 755-780.

[2] GROOTAERS, Dominique, op. cit..

[3] GROOTAERS op cit., p. 772

[4] Article 5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, dit décret « missions »

[5] Les chiffres présentés ici émanent de la publication annuelle de la Communauté française de Belgique :Les indicateurs de l’enseignement] : de la troisième à la 6è année de secondaire ils sont respectivement 117.000 et 107.000[

La proportion de filles est plus élevée dans l’enseignement de transition (100 garçons pour 107 filles). C’est l’inverse dans le qualifiant (92 filles pour 100 garçons)

[6] Analyse de la Ligue des Familles

: Faut-il continuer à investir dans l’échec scolaire… ? (pdf).

[7] Lire par ailleurs cet intéressant article montrant que l’enseignement en Belgique est terriblement inégalitaire.

[9] Lire, sur le blog de Marie-Dominique Simonet : "Lancement du projet « Expairs » ou des pairs comme experts". Dont Marie-Dominique Simonet… est issue[[Ancienne Directrice Générale du port autonome de Liège, Marie Dominique Simonet était également administratrice de l’Union Wallonne des Entreprises jusqu’en 2004, année où elle devint ministre. Sa biographie officielle et son blog ne mentionnent évidemment pas ce mandat.

[10] Cette idée est (parfois depuis longtemps) soutenue par des acteurs majeurs de l’enseignement, de l’éducation ou de l’enfance : par la FGTB wallonne, par l’association socio-pédagogique Changements pour l’Egalité, par le Centre d’étude et de

défense de l’école publique (point 7 du pdf), par le Délégué Général aux Droits de l’Enfant ou encore par la Plate-forme Associative de Lutte contre l’Echec Scolaire dont font entre autres partie les associations de parents de l’enseignement catholique et de l’enseignement officiel, l’Appel Pour une Ecole Démocratique, la CGSP et la CSC enseignement, etc.

L’université n’est pas connue pour son souci de la pédagogie, bien au contraire. J’y travaille en tant qu’assistante en sciences humaines, et je voudrais livrer ici un récit « de l’intérieur » sur la manière dont les choses se passent. J’espère ainsi lancer des pistes d’analyse qui permettent de comprendre la faible place accordée à l’enseignement dans l’institution universitaire.

De mon expérience, lorsque l’on est étudiant à l’université, on s’amuse à dire de nos profs qu’ils se préoccupent davantage de leurs recherches que de leurs cours. Aujourd’hui, je suis passée de l’« autre côté de la barrière » : je donne moi-même des séances de cours en sciences humaines dans une université en Belgique, et j’y ai des activités de recherche. Eh bien, je dois constater que l’analyse des étudiants sur la place de l’enseignement a bien quelque chose de vrai. Je voudrais ici développer cette analyse, en la complétant par ce que je sais du fonctionnement interne du monde universitaire, puisque c’est aujourd’hui mon quotidien professionnel. J’espère ainsi proposer une lecture compréhensive du phénomène.

Pour bien saisir ce qui se passe, il faut faire un détour par l’explication de comment se déroule une carrière universitaire. Après avoir fini un master, on peut décider de continuer sa carrière à l’université, en faisant un doctorat. « Décider » est tout de même un grand mot, puisque pour emprunter cette voie, il faut trouver quelqu’un qui finance ce doctorat. Le doctorat implique de mener un travail de recherche original de grande ampleur, à partir duquel est rédigée une thèse [1]. L’université a ceci de particulier qu’un grand nombre de scientifiques qui y travaillent sont impliqués à la fois dans des activités de recherche et d’enseignement. Les doctorants donnent ainsi souvent des travaux pratiques à côté de leur travail de thèse, et les professeurs d’université sont aussi engagés dans des travaux de recherche. Cette interpénétration entre recherche et enseignement est certainement le meilleur moyen de diffuser un savoir pertinent, vivant et neuf, par des personnes qui en sont des contributeurs directs.

Sauf que – parce que oui, il y a un hic, sans quoi je n’écrirais pas ce texte ! –, sauf qu’enseignement et recherche s’articulent souvent dans la douleur. Devenir doctorant n’est pas chose aisée ; il a fallu aux personnes qui occupent cette place batailler un tant soit peu pour y arriver. Et l’on apprend que la suite sera encore plus rude. Car il y aura forcément une autre bataille par la suite : la place de doctorant, qui fait office de premiers pas dans la carrière universitaire, est temporaire [2]. Après le doctorat, si l’on désire continuer dans le milieu universitaire, il faut trouver un financement pour un postdoctorat, ou briguer un poste à durée indéterminée (comme « premier assistant », par exemple). Et cette bataille-là, on nous dit qu’elle sera autrement plus dure. À cette dimension de concurrence de la vie universitaire, s’ajoute une autre : dès que l’on commence sa carrière, on comprend que la seule chose qui compte pour la continuer, c’est l’importance (davantage quantitative que qualitative) de sa production scientifique, c’est-à-dire les articles que l’on écrit dans les revues consacrées, les colloques auxquels on participe, les chapitres d’ouvrage que l’on rédige, etc. Ce n’est pratiquement que cela qui est valorisable et valorisé devant les commissions qui évaluent les candidatures pour des bourses de recherche, ou pour des postes à l’université. Par conséquent, du fait de l’hyperconcurrence entre scientifiques, combinée à la survalorisation de la recherche par rapport à l’enseignement, le résultat est presque trop facile à imaginer : l’enseignement et la recherche ne coexistent pas de manière féconde, comme on pourrait l’espérer ; au contraire, l’enseignement est considéré comme un travail dont il faut limiter l’investissement en temps, pour éviter qu’il empiète trop sur la productivité scientifique.

L’articulation entre recherche et enseignement semble, en fait, souvent vécue comme une source de dilemmes. Cela n’empêche pas les jeunes chercheurs, maintenant responsables de la lourde tâche de transmettre un savoir, de vouloir bien faire, c’est ce que je remarque. Mais se profilent toujours, en arrière-plan, cette fameuse carrière, cette fameuse thèse qu’il faut finir dans les temps, les publications qu’il faut obtenir et son CV qu’il faut tout de même penser à allonger [3]. De ce que j’ai pu observer, cette préoccupation est largement partagée, et mène souvent à ce que les chercheurs développent des stratégies individuelles de gestion du dilemme entre l’enseignement et la recherche. Par exemple : préférer des examens à une évaluation en continu tout au long de l’année, celle-ci étant très consommatrice en temps de correction ; pour les travaux écrits, demander qu’ils soient réalisés en groupe plutôt qu’individuellement, décision également économe en temps de correction ; faire travailler, en guise de cours, les étudiants sur des parties de sa thèse, au risque que ceux-ci ne se sentent que peu maîtres du processus de recherche, pour avancer sur les deux tableaux (enseignement et recherche) en même temps. Le dilemme ne paraît pas cesser lorsque l’on monte les échelons hiérarchiques : un professeur d’université, par exemple, en même temps qu’il s’occupe d’enseignements, doit aussi veiller à faire vivre son centre de recherche, et saute d’appels d’offres en appels d’offres pour décrocher des contrats de recherche.

De nombreux chercheurs pointent du doigt le fait que la concurrence universitaire a un impact négatif sur les contenus scientifiques, puisqu’elle implique de se hâter pour publier le plus possible, et donc d’être moins rigoureux, ou d’être conformiste en choisissant les sujets les plus « porteurs » [4]. Il me semble évident, au vu des éléments exposés, que cette concurrence a également un impact des plus défavorables sur l’enseignement, puisqu’elle contribue à le reléguer encore davantage au second plan, notamment en diminuant le temps que l’on consacre à ses cours et aux étudiants. Les quelques stratégies individuelles de conciliation entre recherche et enseignement que j’ai données en exemple sont ingénieuses [5]. En effet, elles ont l’objectif de diminuer le moins possible la qualité des enseignements, tout en donnant les moyens au chercheur qui les adopte de rentrer dans la course à la publication, et donc une chance de continuer sa carrière. Mais ce faisant, ces stratégies contribuent à renforcer le jeu de concurrence scientifique et la pression à la publication, plus que de les combattre. De ce fait, elles ne pourraient constituer une solution de long terme, puisqu’elles finissent par consolider une configuration sociale qui, selon moi, a l’effet de diminuer la qualité des enseignements. Il s’agit là d’un point commun à beaucoup de situations de concurrence : les concurrents, malgré qu’ils jouent le jeu de la compétition, n’aiment pas pour autant ce jeu. Ils peuvent même le trouver détestable. Mais que faire d’autre que d’essayer de tirer son épingle du jeu ? Alors les concurrents dansent, même s’ils n’aiment pas la musique, et par là resserrent l’étau duquel ils essaient pourtant de se libérer [6].

Cependant, que l’on supprime cet aspect de compétition exacerbée dans le monde scientifique, et je ne crois pas que la place de l’enseignement trouvera mécaniquement une place à la hauteur des missions de l’université. Car l’enseignement a, indépendamment du fait que la concurrence soit faible ou élevée, une place presque marginale dans les carrières universitaires. L’indicateur principal de cette dépréciation, c’est le fait que les enseignants à l’université se font principalement recruter sur base de leur palmarès de chercheurs, et pas leur expérience d’enseignement, comme je l’ai déjà mentionné. D’autres faits témoignent que l’enseignement est peu valorisé dans le fonctionnement universitaire. J’en donnerai trois exemples. Le premier est que dans mon département, la coordination pédagogique n’est que faiblement organisée. Lors de mes séances de cours, il m’arrive de faire référence à des notions de base, mais dont je ne sais pas si elles ont déjà été abordées dans d’autres cours. Les contenus enseignés subissent un morcellement lié à l’individualité et les centres d’intérêt des enseignants-chercheurs, et ne sont pas articulés entre eux. Le deuxième exemple est que si nous bénéficions d’une flopée de séminaires en ce qui concerne des questions scientifiques, ce n’est pas le cas pour des questions pédagogiques. « Vous pouvez demander à un-e spécialiste de Marx de vous expliquer Marx mais vous ne pouvez pas lui demander comment il-elle explique Marx à ses étudiant-e-s », dit Xavier Dunezat [7]. De fait, les enseignants à l’université ont une formation pédagogique très faible et, je pense, insuffisante. Le troisième exemple est que les difficultés ou échecs des étudiants, l’absence de ceux-ci ou leur désintérêt sont presque systématiquement pensés, par les enseignants, comme le produit de leur fainéantise, leur léthargie, ou leurs inaptitudes individuelles, plutôt que celui de notre inaptitude collective et institutionnelle – nous, universitaires – à susciter de l’intérêt et à former. La pédagogie ne semble donc pas à l’avant-plan des préoccupations des chercheurs.

Bien sûr, tout ne me semble pas se jouer dans l’université. Il est facile de voir que celle-ci souffre d’un grave manque de financement public. Une condition primordiale pour assurer des moyens corrects d’enseignement serait d’augmenter, entre autres, le nombre d’assistants, de professeurs et de locaux convenables. Cependant, j’ai voulu mettre en question le fonctionnement du monde universitaire, qui avantage, dans sa logique propre, les préoccupations scientifiques des chercheurs au détriment de la dimension d’enseignement de l’institution [8]. Les pouvoirs publics pourraient avoir un impact indirect, en finançant davantage la recherche, ce qui aurait pour effet de désamorcer cette concurrence folle entre chercheurs qui accapare tout leur temps. Mais cela ne changerait rien au fait que le souci scientifique est prédominant par rapport au souci pédagogique dans la pratique et le cœur des chercheurs. Il ne s’agit pas, en disant cela, de moraliser les enseignants qui ne s’appliqueraient pas assez dans leur travail pédagogique, mais bien de mettre à jour le fait que la dévalorisation de l’enseignement est systémique à l’université. Une des transformations qui permettrait peut-être d’inverser la vapeur serait que les représentations étudiantes aient plus de poids au sein des conseils et autres commissions qui gèrent les universités. Car si la vie étudiante rythme la vie universitaire, et la communauté étudiante est majoritaire au sein du monde universitaire, celle-ci et ses intérêts, comme le fait d’être bien formé et dans de bonnes conditions, sont largement sous-représentés au sein des structures de pouvoir de ce dernier.

Lise Grejo

[1] Pour la Belgique, les plus importantes sources de financement du doctorat sont les bourses octroyées par des organismes publics ou privés, ou les universités elles-mêmes, principalement à travers les postes d’assistant. Ces derniers consistent en un travail salarié, dont la charge se répartit à 50 % dans des tâches pédagogiques (par exemple : donner des travaux pratiques, corriger des travaux ou des examens), et à 50 % dans un travail de recherche (et plus précisément, dans le travail de production d’une thèse). Les boursiers, quant à eux, peuvent consacrer l’entièreté de leur temps de travail à leur thèse. Cela n’empêche qu’ils s’engagent aussi bien souvent dans des activités pédagogiques, en tant que bénévoles.

[2] En effet, en Belgique, les bourses sont octroyées pour quatre ans, et les mandats d’assistant prennent fin après six ans.

[3] C’est ce même constat qui mène Bruno Latour à conceptualiser le scientifique comme un « capitaliste de crédibilité », et à affirmer que sa quête de crédibilité à un impact sur les contenus scientifiques qu’il produit. Voir Latour B., 2006, « Portrait d’un biologiste en capitaliste sauvage » in Latour B., Petites leçons de sociologie des sciences, Paris, La Découverte, pp. 100-129 ou Latour B., Le métier de chercheur. Regard d’un anthropologue, INRA, Paris, 2001.

[4] Voir par exemple, pour la Belgique, Gosselain O., 2011, « Slow Science – La désexcellence », Uzance, vol. 1, pp. 128-140 ou la lettre de démission d’Annick Stevens de l’université de Liège : http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article5304. Un article beaucoup moins récent montre que la concurrence dans le milieu scientifique avait déjà un impact sur les contenus dans les années 60 ! Voir Lemaine G., Matalon B., Provansal B., « La lutte pour la vie dans la cité scientifique », Revue française de sociologie, 1969, vol. 10, n° 2, pp. 139-165.

[5] Bien que certaines, comme le fait de faire travailler des étudiants sur une partie de ses propres recherches, posent de sérieuses questions éthiques. En effet, dans cette situation, les étudiants fournissent un travail gratuit pour le compte d’un chercheur, dans le sens où ce dernier utilise les résultats produits par les étudiants, alors que le travail de recherche n’est porté au crédit que du chercheur seul. Il s’agit d’une forme d’exploitation, au sens marxiste.

[6] Voir par exemple DiMaggio P. J., Powell W. W., 1983, « The Iron Cage Revisited : Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields », American Sociological Review, vol. 48, n° 2, pp. 147-160 ou Orléan A., 1999, Le pouvoir de la finance, Paris, Éditions Odile Jacob.

[7] Dunezat X., 2007, « Pourquoi je démissionne de mon poste d’enseignant-chercheur en sociologie à l’université », les documents de liens socio, n° 6. Si je peux voir quelques tendances similaires en Belgique, la situation que décrit Dunezat pour l’université en France semble tout de même beaucoup moins enviable qu’ici.

[8] Quoi que ce ne veuille pas dire que les décisions des scientifiques jouent toujours à l’avantage de leurs intérêts corporatistes ! Par exemple, Olivier Gosselain affirme que les politiques actuelles des universités (leur volonté de constituer des « pôles d’excellence » pour devenir concurrentielles sur les marchés de l’éducation et de la connaissance) engendrent exactement l’inverse de ce qu’elles cherchent, en menant à une diminution de la qualité des productions scientifiques. Voir Gosselain O., 2012, « Slow Science et désexcellence : quelques poches de résistance en Belgique », 12e séance du séminaire de l’EHESS : « les Politiques des Sciences ».

En Communauté française, l’enseignement produit une certaine forme de ségrégation sociale. Le système scolaire favorise la relégation des enfants des classes populaires. La multiplicité des filières- surtout leur hiérarchisation- combinées à la prétendue liberté de choix des parents — plutôt la liberté de choix de parents à haut capital culturel — impacte lourdement sur les trajectoires scolaires. Les parents qui peuvent opposer le moins d’arguments à l’institution scolaire sont ceux qui vont le plus facilement s’en tenir aux bons « conseils » qu’elle prodigue en ce qui concerne le parcours le plus approprié pour leurs enfants. Des stratégies (dés)incitantes seront mises en place par les directions pour persuader les parents que leur établissement ne conviendra pas à leurs enfants (en fait que leurs enfants ne conviendront pas à leur établissement).

Dès lors, des cohortes d’élèves sont envoyés dans certaines filières de relégation comme l’enseignement technique et professionnel. Cela a pour conséquence, outre le fait d’exclure des élèves de l’enseignement général sans justification réelle, de dévaloriser ces filières qui aujourd’hui sont rarement des premiers choix ou des choix positifs.

Au sein des formations politiques traditionnelles le principe de la revalorisation de l’enseignement fait l’unanimité [1]. C’est même devenu la mesure tarte-à-la crème qui est reprise dans tous les programmes voire ânonnée sur les plateaux télés lorsqu’il s’agit d’évoquer des priorités en matière d’éducation.

L’actuelle Ministre de l’enseignement obligatoire a donc décidé de réformer ces filières via la mise en place de la Certification par Unité (CPU). Actuellement, 3 options sont concernées : Technicien de l’automobile, mécanicien automobile et esthéticienne. Dès 2013, cela pourra s’appliquer à la coiffure et à l’animation [2]. La réforme de Marie-Dominique Simonet introduit, au niveau du 3ème degré du qualifiant, une modularisation de l’enseignement en fonction non plus de l’année d’études mais de la réussite effective d’unités capitalisables ou, pour reprendre l’appellation officielle, d’Unités d’Apprentissage Acquises (UAA). Ces dernières constituent une matière spécifique devant être apprises dans une temporalité prédéfinie. Chacune de ces unités se décompose en diverses aptitudes, compétences et savoirs. Si l’élève atteint un degré de maitrise suffisant de ces pans de matières alors il réussit l’Unité. Un exemple concret de ce qu’implique la réforme est donné par l’Union Francophone des Associations de Parents de l’Enseignement Catholique (UFAPEC) sur son site [3]. La 5ème année professionnelle en mécanique se décomposera en trois UAA. L’UAA1 qui consiste en la « préparation d’un véhicule neuf et réalisation d’un petit entretien », l’UAA2 qui porte sur « l’entretien du groupe propulsion et de la partie roulante d’un véhicule (éléments d’usure courante) » et l’UAA3 qui concerne « l’entretien des ensembles et sous-ensembles électriques d’un véhicule (éléments simples) ». Des attestations de compétences partielles pourraient donc être délivrées à ceux qui ne réussissent pas l’ensemble du Cursus mais seulement quelques UAA.

D’après la ministre de tutelle, il s’agirait de favoriser la motivation des élèves. Cet argument est discutable pour ne pas dire bancal. Ainsi, il serait plus évident de motiver un élève à appréhender partiellement que globalement les matières scolaires. Ne pourrait-on pas au contraire faire l’hypothèse, pour peu que le programme scolaire soit un minimum bien construit, qu’au plus l’élève assimile globalement la matière, au plus il perçoit l’intérêt de sa scolarité et au plus il trouvera motivant de se la réapproprier ? Cela n’est certainement pas moins plausible que de voir un élève en décrochage scolaire se remotiver par la grâce ministérielle pour assimiler une poignée d’unités capitalisables.

Les unités capitalisables ne seraient-elles pas davantage motivantes pour les employeurs perpétuellement en recherche de main d’œuvre doté du plus haut degré de qualification possible et engendrant les plus faibles couts salariaux possible ? Le risque existe de voir des cohortes de jeunes travailleurs sans diplôme mais avec une qualification partiellement exploitable arriver sur le marché de travail et faire concurrence dans certains secteurs à des diplômés de l’enseignement secondaire supérieur. Bref, avec cette réforme on pourrait aller vers l’émergence d’un sous-statut avec des non-diplômés partiellement compétents mais suffisamment employables. Dans une carte blanche [4], Pascal Chardome, Président de la CGSP-Enseignement, et Anne Chevalier, secrétaire général de ChanGemen nous partageaient des réflexions très intéressantes : « N’est-ce pas un leurre de faire croire aux jeunes que la connaissance partielle d’un métier représente une certaine valeur sur le plan de la maîtrise professionnelle ? Quelle sera l’attitude des employeurs ? Il y a fort à parier qu’ils ne prendront pas au sérieux ces formations professionnelles fragmentaires mais qu’ils n’hésiteront pas à engager ces jeunes, quelque peu dégrossis professionnellement, au tarif de manœuvre ou d’employé non qualifié. »

Il n’est pas absurde d’oser un parallèle historique avec la réorganisation taylorienne du travail. Progressivement, le travail en usine fut découpé en différentes séquences répétitives à exécuter par les ouvriers. La production s’en trouve sensiblement augmentée mais le travailleur de la manufacture qui disposait avant la généralisation du Taylorisme d’un certain savoir-faire artisanal lui permettant de façonner un produit plus ou moins fini, lui, s’en trouve dépossédé. Son travail en devient d’autant plus aliénant qu’il perd la maitrise de la finalité au sein de la chaine de production. Les différents ouvriers qui s’y activent n’ont plus désormais qu’un travail standardisé et parcellisé à effectuer, ou ils sont désormais interchangeables. Peut-on exclure de parler d’une certaine forme moderne d’aliénation de l’élève qui voit l’accès à la connaissance fragmentée, parcellisée, morcelée ?

Sur la pertinence de cette réforme, on pourrait conclure que fragmenter n’est pas valoriser, que l’enjeu de la revalorisation du qualifiant est loin d’être rencontré à travers le morcellement de la certification, que la démotivation ne se combat pas en favorisant une aliénation du savoir.

Des alternatives existent en matière de réforme du qualifiant. Diverses pistes doivent être explorées. L’APED a des propositions intéressantes en la matière [5]

« Pour l’Aped, il s’agit d’une formation générale et polytechnique. Qui veille aussi à

assurer une éducation artistique et sportive pour tous. Ce doit être bien clair : supprimer le qualifiant avant 16 ans ne revient pas à le remplacer par le général actuel.

Pour nous, la formation polytechnique doit respecter quelques principes :

– L’enseignement polytechnique n’a rien à voir avec l’enseignement de qualification qui enferme le jeune dans une formation étroite, spécialisée et précoce.

– Il doit apporter une vue d’ensemble sur les processus technologiques les plus importants de la production contemporaine.

– Il doit éclairer les influences entre les évolutions techniques et les changements sociaux, économiques, culturels.

– Il doit permettre de découvrir, à travers une pratique de production, la mise en oeuvre réelle de processus techniques et l’utilisation concrète d’outils variés.

– Il doit initier les jeunes dans l’art de la conception technique.

– Il doit faire découvrir l’importance de la coopération pour un travail socialement utile. Il ne s’agit encore pour l’instant que de principes. Mais nous nous donnons comme tâche en cette année 2011 d’avancer la réflexion plus concrètement sur le sujet. »

C’est évidemment très ambitieux mais s’il y a une réelle volonté politique concrète de revaloriser le qualifiant en dehors des périodes électorales, alors il est possible de mobiliser les énergies pour une réforme pertinente et volontariste du qualifiant.

Carlos Crespo

[1] http://www.rtbf.be/info/regions/detail_revaloriser-l-enseignement-technique-et-professionnel-une-priorite-des-4-partis?id=5096773

Il est bon de le rappeler : l’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles [1] est l’un des plus élitistes d’Europe – voire de l’ensemble des pays développés. En effet, les classes exploitées [2] y sont très largement sous-représentées. Ce constat est bien connu de tous les chercheurs belges qui étudient la question de l’accès à l’enseignement supérieur et a été posé de manière tellement virulente par l’enquête européenne Eurostudent 2000 que la Communauté française s’est empressée de ne plus participer aux enquêtes de ce type, sous la pression notamment de certains recteurs. Pour quiconque s’intéresse à la reproduction des élites au travers du système d’enseignement, la Fédération constitue donc un objet de case study particulièrement intéressant… Mais pour le militant qui cherche à contrer cette reproduction, l’enseignement supérieur de la Fédération est aussi un exemple particulièrement désespérant.

Une sociologie en miroir

Ce qui caractérise le mieux tout le système éducatif de la Fédération, c’est l’existence d’un nombre incalculable de mécanismes de relégation. A chaque niveau d’analyse (types d’enseignement, filières, institutions et même à l’intérieur des institutions), on retrouve la même structure permettant la perpétuation de hiérarchies sociales. L’existence de phénomènes « macro » évidents (par exemple, le fait que le choix du type d’études à la sortie du secondaire soit très largement fonction du milieu social d’origine de l’étudiant) a tendance à masquer les mécanismes concrets, qui s’exercent au quotidiens et permettent la discrimination des étudiants issus des classes populaires. Afin d’appréhender comment s’organise cette « structure fine » à l’université, j’ai entrepris durant deux années une série d’interviews d’étudiants universitaires particulièrement précarisés d’une part, et extrêmement nantis d’autre part. Cette « sociologie en miroir » permet de mettre en évidence l’existence d’au moins deux types de réalités étudiantes parfaitement étanches l’un à l’autre [3]. La disjonction entre ces « mondes » révèle le caractère intrinsèquement inégalitaire du système universitaire belge et, ce faisant, montre qu’il est globalement peu efficace d’envisager de solutionner le problème de l’accès à l’université par des modules « add-on » (comme du tutorat, des guidances et autres initiatives qui viennent se « greffer » sur le système en place).

Dès le choix d’études et, au sein d’un programme, des options, les différences sociales se marquent. Ainsi au sujet du choix d’options, Thomas, un étudiant ingénieur de gestion issu d’une famille extrêmement fortunée et dont les deux parents sont universitaires explique :

« J’ai consulté mon père et lui a consulté ses amis, dont un professeur qui m’a tout de suite reçu dans son bureau pour me conseiller sur les options les plus porteuses. […] Il m’a indiqué les meilleurs profs. Ceux qui expliquent mieux, ceux qui ont les bons assistants. Il m’a donné quelques résumés de bouquins en anglais pour prendre un peu d’avance. »

Gilles, un étudiant de la même filière, issu d’une famille très précaire et dont les deux parents n’ont pas de diplôme du secondaire supérieur relate un tout autre parcours :

« Je ne savais pas trop ce qui me plairait. J’ai d’abord demandé au PMS de l’école où j’étais, mais il ne connaissait pas les cours de l’unif. […] Pour finir, j’ai pris rendez-vous avec un conseiller d’orientation de l’ULB mais il m’a dit d’aller voir à la faculté et la secrétaire de la faculté m’a dit d’aller voir un conseiller d’orientation. Bon, en fait, j’ai un peu choisi au hasard en fonction du titre du cours. Puis aussi, j’ai demandé pour les options, à ceux qui avaient déjà suivi les cours par exemple, ceux qu’on pouvait réussir facilement. »

Sahra, étudiante en première année de communication, dépendant d’un CPAS, a quant à elle eu beaucoup de difficultés pour trouver des études qui lui conviennent et qui agrée le centre.

« Moi je voulais faire psycho, mais l’assistante sociale m’a dit que c’était pas vraiment une « filière porteuse » comme on dit. En fait, elle croyait que je n’aurais pas de travail en sortant, sans doute qu’elle le sait mieux que moi, elle voit tous les jours des gens sans emploi. Elle me disait de faire une haute école, par exemple infirmière parce qu’il y a des « pénuries ». Mais je ne supporte pas de voir du sang, donc tu m’oublies ! Alors j’ai essayé de trouver quelque chose de facile et qui convienne pour le CPAS. Et là j’ai trouvé la liste des « débouchés » sur le site internet pour de l’ULB communication, donc j’ai imprimé et l’assistante sociale était plutôt convaincue. Bon, elle m’a dit aussi que je devrais faire les langues, pas du journalisme. »

Marie, étudiante en faculté de médecine, vient quant à elle d’une famille très aisée, et témoigne également de la manière dont elle a dû négocier son orientation.

« Je voulais avoir le diplôme en psychologie, et mes parents ont hésité. Ils trouvent que ce n’est pas vraiment un diplôme très prestigieux. Ma mère a suggéré que je commence par un diplôme de master plus sérieux, puis qu’après ce premier diplôme, je poursuive vers une filière plus orientée vers « l’humain ». […] Nous avons été voir des amis de mes parents qui travaillent dans le milieu « psy », ils reçoivent des clients [sic.]. Ils m’ont dit que la médecine me permet de m’orienter après vers la psychiatrie et faire un travail de psychologue mais en plus sérieux. Donc pour finir, j’ai dit « ok » pour médecine, mais comme c’est plus dur que la psycho, mes parents m’ont payé un cours privé de mathématiques pour me préparer. »

Les services payants pour rattraper un retard ou préparer les épreuves, Thomas aussi y a eu recours :

« D’abord, je vois avec les autres quels sont les meilleurs résumés. Ensuite, j’ai demandé aussi conseil à mon parrain [ndlr : un étudiant plus âgé désigné par le cercle folklorique]. (…) J’ai eu des difficultés en Physique, mais j’ai suivi une dizaine d’heure de cours avec un étudiant de Sciences. J’ai aussi dû prendre quelques rendez-vous avec un assistant pour qu’il m’explique sa matière en Sciences éco. »

Quant à Gilles, son embarras lorsqu’on lui demande de décrire de sa préparation d’examen est visible.

« J’ai eu certains syllabus un peu tard, il y a des profs qui ont pris du temps à les sortir. J’ai imprimé les powerpoint sur l’université virtuelle, mais je n’avais que du noir et blanc, donc ce n’était pas très lisible ! Puis j’avais mes notes, aussi, donc j’ai repris mes notes, surtout, j’ai fait du classement et voilà. Bon ce n’est pas très sérieux, mais j’ai fait du mieux que je pouvais. »

Sahra explique que le CPAS n’a pas vraiment aidé dans la préparation et le passage des examens :

« Ce qui m’a un peu hystérisé, c’est que le CPAS m’a envoyé une convocation au milieu du blocus. Pour m’informer sur la recherche de job, une séance d’information en groupe. Moi je voulais pas y aller : je devais préparer un cours à pète. […] J’ai vraiment eu la rage quand j’ai été forcée d’être à ce truc toute une après-midi et tout. On aurait vraiment dit que c’était fait exprès. Mais le pire, c’est qu’après, on a dû tous chercher un job, pendant les semaines d’examens ! Avec un petit carnet pour mesurer nos efforts où tu dois noter ce que tu as fait pour trouver un job. Comme si on avait que ça à faire pendant les examens. »