|

Journal Indépendant et Militant

|

http://lejim.physicman.net/spip

|

|

Serre-vis public, sévices privés

Editorial /

jeudi, 15 novembre 2012

/ Chris B.

|

A l’heure d’une mobilisation européenne contre les politiques d’"austérité", le JIM revient dans ce numéro sur la défense des services publics qui représentent un front important dans le contexte de cette guerre de classe qui fait actuellement rage sous le nom de "crise".

"Quelle vie sans les services publics" demandons-nous. Et cette question, même si elle concerne l’ensemble de la population, doit se poser avec encore plus d’acuité à ceux dont les revenus ne leur permettront pas de payer les équivalents privés. En effet, l’une des principales idées de ces biens communs que sont les services publics est de permettre d’accéder à certaines facilités à ceux qui ne peuvent y recourir au prix du marché. En ce sens, défendre les services publics, c’est aussi défendre son portefeuille.

Notons aussi au passage que les services publics sont pourvoyeurs d’emplois stables et non-délocalisables. Défendre les services publics, c’est également défendre l’emploi.

Mais, au-delà de ces aspects matériels, la principale bataille autour des services publics est de nature idéologique. En effet, derrière le discours gestionnaire sur "la nécessaire réduction des déficits" et la "bonne gouvernance", se cache la volonté de transformer le service public en un service au public, c’est-à-dire convertir un bien d’intérêt général en une relation commerciale destinée in fine à être soumise aux lois du marché et de la concurrence.

Les attaques contre le service public ont souvent pour origine une réduction de leurs moyens octroyés par leur autorité de tutelle (Etat, Régions, communes, ...). Ces restrictions budgétaires justifient alors une approche purement comptable du service concerné (réduction des coûts, diminution du personnel, ...) [1] qui elle-même entraîne une logique de rentabilité (augmentation du prix de l’accès au service et conséquemment des contrôles contre la "fraude" [2] [3], segmentation entre parties "rentables" à renforcer et parties "non-rentables" à supprimer ou laisser à l’abandon [4], etc.). La mise en place de ces logiques s’accompagne généralement de l’introduction des pratiques "managériales" et de leurs concepts tout droit issus du privé : objectifs, performance, flexibilité ; bref, "faire plus avec moins" [5]. Cette transformation est particulièrement visible quand l’usager, c’est-à-dire l’utilisateur d’un service public, devient le client, c’est-à-dire le consommateur d’un service commercial. [6]

Le résultat de ces attaques est double. D’une part, il permet d’imposer le "réalisme économique" (le même "réalisme" qui veut que les capitaux publics viennent au secours de la finance spéculative et délaissent par là même les chômeurs, les retraités, les sans-abris, etc.) aux services publics, pardon, aux services d’intérêt économique général selon la rhétorique européenne. D’autre part, les conséquences des restrictions budgétaires : réduction du personnel par le non-remplacement de départs à la retraite, suppression de certains éléments (petites gares, bureaux de postes) ou leur réorganisation (réseaux hospitaliers, fusion de l’ANPE et des Assedic en France, fusion de la police et de la gendarmerie en Belgique, etc.), la segmentation et la mise en concurrence pour les ressources budgétaires entre les parties rentables et les autres (lignes à grande vitesse contre petites lignes dans les chemins de fer, metro contre réseau de bus dans les transports urbains, service postal aux entreprises contre service postal aux particuliers, services de chirurgie spécialisée contre services d’urgence, etc.), tout cela amène à un sabotage progressif de chacun des services publics concernés en détruisant l’esprit de sa mission originelle autant que sa cohérence globale. L’horizon de telles politiques n’est pas difficile à voir : si le service public ne fonctionne plus correctement, pourquoi ne pas confier ses missions au privé qui, selon la vulgate néolibérale, s’en acquittera mieux et au moindre coût... pour l’opérateur privé bien sûr. [7] Que diverses études [8] [9] pointent l’inanité d’une telle affirmation est sans conséquence puisqu’on ne nous cesse pas de le répéter : il n’y a pas d’alternative possible.

Mais, qui sont les responsables de ces attaques contre les services publics ? Au delà du milieu patronal et plus généralement des détenteurs de capitaux, toujours à l’offensive pour accroître la part d’activités tombant sous leur coupe, ce sont les pouvoirs publics convertis à l’idéologie de marché qui se sont fait les principales courroies de transmission de celle-ci au sein des établissements publics. Et si l’on peut s’y attendre de la part de partis de droite, les partis "socialistes" et "communistes" n’ont eux non plus jamais été en reste, histoire de prouver, à force de renoncements, leur "réalisme" et leur "responsabilité".

Paradoxalement, surtout considérant que les services publics restent d’importants bastions syndicaux, les principales hiérarchies syndicales se sont souvent montrées timorées dans la défense des services publics, cherchant souvent à retenir et contrôler une base remontée contre la destruction programmée de biens d’intérêt général, et préférant négocier à minima leur démantèlement progressif. Sans doute, là aussi, pour bien souligner leur "responsabilité" et leur "maturité"...

C’est donc en-dehors des structures institutionnelles que l’on peut espérer voir un sursaut s’effectuer pour renverser la logique actuelle. De la part des travailleurs du public, conscients de l’importance de leur mission, et dont la pugnacité peut éventuellement forcer leurs hiérarchies syndicales hors du ronron des réunions de concertations. Mais aussi de la part des usagers qui, souvent par le biais des réseaux sociaux, se regroupent et se découvrent une réelle force collective. Il est nécessaire d’y intégrer les travailleurs des services publics pour éviter la fragmentation en forces contraires. Ce n’est qu’en agissant ensemble et de manière coordonnée, usagers et travailleurs, que nous pouvons défendre et promouvoir l’idée de services publics accessibles à tous.

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : Léon Kohla, Hélène Châtelain, Myriam Djegham, Louis Jazz, Bernard Hennebert, Guéric Bosmans. Merci à eux.

Dans ce numéro

Dossier : Votre vie sans les services publics

– On achève bien les hôpitaux, Léon Kohla

– La santé, une affaire bien privée à São Paulo, Hélène Châtelain

– Une police de rêve pour certains, Hélène Châtelain

– Défendre les transports publics, dans l’intérêt de toutes et de tous, Myriam Djegham

– Dès 2013, une nouvelle RTBF ? , Bernard Hennebert

A lire dans de précédents numéros du JIM sur le même sujet :

– Sauver les retraites, c’est sauver la démocratie ! , Luca Ciccia

– STIB Brother, Céline Delforge

– B-Cargo ou l’alliance contre l’écologie et l’emploi !, Céline Delforge

Chroniques :

– La chronique d’Louis Jazz : Sur la route de Katana

– Critique des médias : Les sondages : le vogelpick comme arme dans le débat d’idée ?, Guéric Bosmans

[1] http://www.rue89.com/2012/05/02/personnel-deborde-patients-negliges-poissy-lhopital-part-en-sucette-231684

[2] http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/773984/la-stib-exige-de-ses-controleurs-minimum-10-p-v-par-jour.html

[3] http://www.rue89.com/rue89-eco/2012/11/01/lutte-anti-fraude-la-sncf-invente-le-challenge-entre-controleurs-236668

[4] http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/776600/la-sncb-n-investira-plus-dans-les-lignes-wallonnes.html

[7] http://meteopolitique.com/Plan/Fiches/environnement/eau/privatisation/Thematique/privatisation/Qu%C3%A9bec/2004/a25.htm

|

Serre-vis public, sévices privés

Editorial /

jeudi, 15 novembre 2012

/ Chris B.

|

A l’heure d’une mobilisation européenne contre les politiques d’"austérité", le JIM revient dans ce numéro sur la défense des services publics qui représentent un front important dans le contexte de cette guerre de classe qui fait actuellement rage sous le nom de "crise".

"Quelle vie sans les services publics" demandons-nous. Et cette question, même si elle concerne l’ensemble de la population, doit se poser avec encore plus d’acuité à ceux dont les revenus ne leur permettront pas de payer les équivalents privés. En effet, l’une des principales idées de ces biens communs que sont les services publics est de permettre d’accéder à certaines facilités à ceux qui ne peuvent y recourir au prix du marché. En ce sens, défendre les services publics, c’est aussi défendre son portefeuille.

Notons aussi au passage que les services publics sont pourvoyeurs d’emplois stables et non-délocalisables. Défendre les services publics, c’est également défendre l’emploi.

Mais, au-delà de ces aspects matériels, la principale bataille autour des services publics est de nature idéologique. En effet, derrière le discours gestionnaire sur "la nécessaire réduction des déficits" et la "bonne gouvernance", se cache la volonté de transformer le service public en un service au public, c’est-à-dire convertir un bien d’intérêt général en une relation commerciale destinée in fine à être soumise aux lois du marché et de la concurrence.

Les attaques contre le service public ont souvent pour origine une réduction de leurs moyens octroyés par leur autorité de tutelle (Etat, Régions, communes, ...). Ces restrictions budgétaires justifient alors une approche purement comptable du service concerné (réduction des coûts, diminution du personnel, ...) [1] qui elle-même entraîne une logique de rentabilité (augmentation du prix de l’accès au service et conséquemment des contrôles contre la "fraude" [2] [3], segmentation entre parties "rentables" à renforcer et parties "non-rentables" à supprimer ou laisser à l’abandon [4], etc.). La mise en place de ces logiques s’accompagne généralement de l’introduction des pratiques "managériales" et de leurs concepts tout droit issus du privé : objectifs, performance, flexibilité ; bref, "faire plus avec moins" [5]. Cette transformation est particulièrement visible quand l’usager, c’est-à-dire l’utilisateur d’un service public, devient le client, c’est-à-dire le consommateur d’un service commercial. [6]

Le résultat de ces attaques est double. D’une part, il permet d’imposer le "réalisme économique" (le même "réalisme" qui veut que les capitaux publics viennent au secours de la finance spéculative et délaissent par là même les chômeurs, les retraités, les sans-abris, etc.) aux services publics, pardon, aux services d’intérêt économique général selon la rhétorique européenne. D’autre part, les conséquences des restrictions budgétaires : réduction du personnel par le non-remplacement de départs à la retraite, suppression de certains éléments (petites gares, bureaux de postes) ou leur réorganisation (réseaux hospitaliers, fusion de l’ANPE et des Assedic en France, fusion de la police et de la gendarmerie en Belgique, etc.), la segmentation et la mise en concurrence pour les ressources budgétaires entre les parties rentables et les autres (lignes à grande vitesse contre petites lignes dans les chemins de fer, metro contre réseau de bus dans les transports urbains, service postal aux entreprises contre service postal aux particuliers, services de chirurgie spécialisée contre services d’urgence, etc.), tout cela amène à un sabotage progressif de chacun des services publics concernés en détruisant l’esprit de sa mission originelle autant que sa cohérence globale. L’horizon de telles politiques n’est pas difficile à voir : si le service public ne fonctionne plus correctement, pourquoi ne pas confier ses missions au privé qui, selon la vulgate néolibérale, s’en acquittera mieux et au moindre coût... pour l’opérateur privé bien sûr. [7] Que diverses études [8] [9] pointent l’inanité d’une telle affirmation est sans conséquence puisqu’on ne nous cesse pas de le répéter : il n’y a pas d’alternative possible.

Mais, qui sont les responsables de ces attaques contre les services publics ? Au delà du milieu patronal et plus généralement des détenteurs de capitaux, toujours à l’offensive pour accroître la part d’activités tombant sous leur coupe, ce sont les pouvoirs publics convertis à l’idéologie de marché qui se sont fait les principales courroies de transmission de celle-ci au sein des établissements publics. Et si l’on peut s’y attendre de la part de partis de droite, les partis "socialistes" et "communistes" n’ont eux non plus jamais été en reste, histoire de prouver, à force de renoncements, leur "réalisme" et leur "responsabilité".

Paradoxalement, surtout considérant que les services publics restent d’importants bastions syndicaux, les principales hiérarchies syndicales se sont souvent montrées timorées dans la défense des services publics, cherchant souvent à retenir et contrôler une base remontée contre la destruction programmée de biens d’intérêt général, et préférant négocier à minima leur démantèlement progressif. Sans doute, là aussi, pour bien souligner leur "responsabilité" et leur "maturité"...

C’est donc en-dehors des structures institutionnelles que l’on peut espérer voir un sursaut s’effectuer pour renverser la logique actuelle. De la part des travailleurs du public, conscients de l’importance de leur mission, et dont la pugnacité peut éventuellement forcer leurs hiérarchies syndicales hors du ronron des réunions de concertations. Mais aussi de la part des usagers qui, souvent par le biais des réseaux sociaux, se regroupent et se découvrent une réelle force collective. Il est nécessaire d’y intégrer les travailleurs des services publics pour éviter la fragmentation en forces contraires. Ce n’est qu’en agissant ensemble et de manière coordonnée, usagers et travailleurs, que nous pouvons défendre et promouvoir l’idée de services publics accessibles à tous.

Ont participé à l’élaboration de ce numéro : Léon Kohla, Hélène Châtelain, Myriam Djegham, Louis Jazz, Bernard Hennebert, Guéric Bosmans. Merci à eux.

Dans ce numéro

Dossier : Votre vie sans les services publics

– On achève bien les hôpitaux, Léon Kohla

– La santé, une affaire bien privée à São Paulo, Hélène Châtelain

– Une police de rêve pour certains, Hélène Châtelain

– Défendre les transports publics, dans l’intérêt de toutes et de tous, Myriam Djegham

– Dès 2013, une nouvelle RTBF ? , Bernard Hennebert

A lire dans de précédents numéros du JIM sur le même sujet :

– Sauver les retraites, c’est sauver la démocratie ! , Luca Ciccia

– STIB Brother, Céline Delforge

– B-Cargo ou l’alliance contre l’écologie et l’emploi !, Céline Delforge

Chroniques :

– La chronique d’Louis Jazz : Sur la route de Katana

– Critique des médias : Les sondages : le vogelpick comme arme dans le débat d’idée ?, Guéric Bosmans

[1] http://www.rue89.com/2012/05/02/personnel-deborde-patients-negliges-poissy-lhopital-part-en-sucette-231684

[2] http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/773984/la-stib-exige-de-ses-controleurs-minimum-10-p-v-par-jour.html

[3] http://www.rue89.com/rue89-eco/2012/11/01/lutte-anti-fraude-la-sncf-invente-le-challenge-entre-controleurs-236668

[4] http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/776600/la-sncb-n-investira-plus-dans-les-lignes-wallonnes.html

[7] http://meteopolitique.com/Plan/Fiches/environnement/eau/privatisation/Thematique/privatisation/Qu%C3%A9bec/2004/a25.htm

L’hôpital a connu de profondes modifications ces dernières décennies. Les soins de santé ont doucement glissé dans le registre de la marchandisation. Les cadres hospitaliers sont désormais les garants de la « bonne gestion » et de la motivation des équipes. Ces évolutions ont bouleversé le quotidien des professionnels mais aussi la prise en charge des patients. Nous serons tous, un jour ou l’autre, confrontés aux soubresauts de la nouvelle gouvernance hospitalière. Tentons d’en cerner les contours pour en comprendre les rouages.

La santé est considérée par la plupart d’entre nous comme un bien individuel précieux et géré collectivement au travers des différentes institutions de santé, dont l’hôpital. A priori, celle-ci ne pourrait dès lors être considérée comme une marchandise classique, soumise aux aléas du marché. Or, depuis plus d’un demi-siècle, les efforts ont redoublé pour transformer les soins de santé en actes productifs (de valeur monétaire) et soumis à la concurrence comme n’importe quelle denrée. En d’autres termes, l’hôpital est considéré comme n’importe quelle entreprise soumise à un devoir de rentabilité.

Cela se marque bien évidemment dans l’organisation du personnel (réduction des équipes, augmentation de la cadence de travail), dans l’accueil des patients (fonctionnement en flux tendu) mais également dans l’acquisition de nouvelles technologies (tout achat est effectué avec une visée de profit à court ou à moyen terme. Le débat qui avait agité le monde médical autour du pet scan en est un bel exemple en Belgique. [1]).

Comme dans n’importe quel secteur de l’industrie, les hôpitaux belges sont désormais appelés à fusionner pour opérer des « économies d’échelle ». Le réseau Iris, sur Bruxelles, en est également une illustration concrète. L’objectif premier est évidemment de réduire le déficit des hôpitaux et d’éviter que la Région ou les communes ne doivent mettre plus encore la main à la poche.

« Le réseau Iris espère l’équilibre pour 2012. [Il] englobe cinq structures : Saint-Pierre, Bordet, Brugmann, l’Uderf (hôpital des Enfants), et Iris Sud (Baron Lambert, Bracops, Molière et Ixelles). Après un déficit plongeant à 23,5 millions en 2006, le réseau remonte la pente. En 2007 déjà, l’ardoise était nettement moins lourde, avec 16,2 millions. La guérison se poursuit avec 15 millions en 2008 et 13,5 en 2009. Pour 2010, les projections tablent sur 13 millions de déficit. L’intervention annuelle de la Région, établie à 10 millions, ramène donc les comptes à quelque trois millions d’euros dans le rouge. « Notre objectif est d’arriver, pour 2012, à l’équilibre d’exploitation (hors charges financières : dettes et investissements) », rappelle l’administrateur-délégué, Etienne Wéry. Ce qui mènerait à un trou de près de 10 millions, comblé par l’intervention régionale. ». [2]

Le 12 juillet 2012, interrogé par la RTBF, Mr Wéry (Administrateur délégué d’Iris) évoque le dessous des cartes en ces termes « Il s’agit d’être plus productif. C’est clairement une augmentation de charge pour le personnel. Nous les remercions d’ailleurs pour les efforts qui ont été consentis. Nous avons également investi dans une série de revalorisations pour que cette situation soit gérable au quotidien. C’est également le fruit de réorganisation et d’informatisation, mais aussi une révision des protocoles de soins. »

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Pour comprendre la logique des transformations de l’hôpital, il nous faut faire un détour par le début du 20ème siècle et nous transporter aux Etats-Unis. A cette époque, ce pays connaît un retard profond en termes de développement de son système hospitalier. Les structures sont rares, mal organisées et considérées comme étant à la traine de la médecine européenne. La Fondation Rockfeller s’empare du problème et charge Abraham Flexner d’établir un état des lieux.

Celui-ci, s’intéresse en premier lieu à l’enseignement de la médecine. En 1910, il rend un rapport enjoignant les universités à revoir la formation des professionnels de la santé mais aussi à repenser de fond en comble l’organisation des hôpitaux. De manière à permettre aux médecins d’accroître leurs connaissances, il propose aux chercheurs de créer des ponts avec ces organisations pour que leurs découvertes puissent être reprises dans le cadre des soins de santé. Ainsi par exemple, la physique et la chimie vont concourir dans une grande proportion au développement de la technologie médicale. Ce sont dès lors les « outils » du médecin et des infirmiers, au sens premier du terme, qui vont connaître une évolution rapide concrétisée par l’entrée en scène de ce que nous pourrions dénommer ici la « machinerie médicale ».

Outre cela, le rapport Flexner impose des normes strictes pour rattraper le retard et seules les universités acceptant de s’intégrer dans cette logique bénéficieront du soutien financier de la Fondation Rockfeller. Celle-ci investira notamment dans de grands ensembles de bâtiments réunissant plusieurs disciplines en un même lieu et encourageant la collaboration entre celles-ci. L’enseignement de la médecine, la recherche et les soins font leur entrée en force dans ces « nouveaux » hôpitaux. En résumé, le rapport Flexner décloisonne ces domaines et impulse à coups de financements privés la réorganisation du système de santé aux Etats-Unis. [3] Sans nous appesantir sur le sujet nous noterons au passage que les firmes pharmaceutiques bénéficieront grandement de ces changements (en s’associant notamment aux hôpitaux dans le cadre des expérimentations).

Il faudra attendre la réforme Debré, intervenue en France en 1958 (et dans les années 60 et 70 en Belgique), pour que les hôpitaux suivent la même logique. Les CHU voient le jour et assument (comme aux Etats-Unis) une triple mission : soins, recherche et enseignement. A cette différence près que l’Etat, et la sécurité sociale héritée des négociations d’après-guerre, financent les réalisations. Naissent alors ce que les professionnels appellent encore les « plateaux techniques » dont la principale caractéristique réside dans le fait qu’ils offrent des technologies et des personnels de pointe.

A cette entrée massive de la technologie dans les hôpitaux correspond la nécessité pour les médecins de se spécialiser. Ainsi, en fonction des nouvelles découvertes, de nouveaux services vont ouvrir et suivre le mouvement des innovations. La chirurgie cardiaque connaîtra ses heures de gloire dans les années 70, la chirurgie cérébrale dans la foulée et aujourd’hui la chirurgie de la main (elle aussi liée aux avancées technologiques). La spécialisation devient alors le moteur premier des carrières hospitalières. L’objectif étant donc d’entrer au cœur des filières de soins les plus prestigieuses qui mobilisent les techniques les plus avancées. A la clé on trouve bien évidemment des rémunérations à l’acte différenciées en fonction des pathologies, mais surtout une mise en concurrence des médecins.

Le financement comme pierre angulaire de la transformation hospitalière

Aux éléments que nous venons d’évoquer, il faut en ajouter un autre. Dès la crise qui frappe les économies au début des années 70, le mode de financement des hôpitaux va être modifié et donner aux gestionnaires un pouvoir de plus en plus étendu. Les structures doivent désormais établir des budgets qu’elles devront respecter, sous peine de ne pouvoir investir l’année suivante. L’hôpital dit « stratège » prend son envol.

Au premier chef, ce sont les hôpitaux publics qui font les frais de ces réformes. En effet, les investissements sont essentiellement guidés par la volonté de trouver sa place sur un marché concurrentiel, de détenir les meilleures technologies et bien évidemment de pouvoir attirer les praticiens susceptibles d’en tirer le plus grand profit. Cette transformation radicale ne peut s’opérer sans impact sur les patients. La santé a un prix, et seuls ceux capables de le payer pourront donc s’offrir les technologies les plus évoluées.

C’est précisément de ces évolutions qu’apparaissent les termes de « production médicale ». A chaque pathologie correspond une rentrée financière. Pour les gestionnaires d’hôpitaux le cœur d’activité reste l’administration de soins, avec néanmoins l’obligation d’obtenir un budget en équilibre. Jusqu’alors la rentabilité ne constituait pas un objectif en soi, mais cette lente transformation amène sournoisement à accepter l’idée que l’hôpital est une entreprise soumise à la loi du rendement productif de type capitaliste.

De « nobles » réformes en effets pervers...

Censées améliorer la qualité des soins pour tous, ces réformes entrainent des effets pervers tout en maintenant invariablement un discours visant à donner le sentiment d’un système de soins accessible à tous. Les nouvelles techniques permettent par exemple de pratiquer des opérations moins intrusives.

Ainsi, la laparoscopie évite ainsi d’ouvrir l’abdomen en pratiquant des incisions dans le nombril ou le bas-ventre. On ne peut dénier l’intérêt manifeste d’une telle avancée. Or, elle entraine des modifications importantes en matière de prise en charge des patients et crée un pont avec les impératifs budgétaires de l’institution. En effet, une laparoscopie permet de réduire grandement le séjour en hôpital et externalise du même coup les soins post opératoires.

Ceci constitue un double avantage pour l’hôpital. Premièrement, il peut se concentrer sur les actes chirurgicaux, bien plus rémunérateurs que les soins. Deuxièmement il peut comprimer son personnel en faisant appel à des soins à domicile par exemple. Ces éléments créent immanquablement des risques de complications médicales, mais entrainent surtout une inégalité de fait entre les patients ayant les moyens de se payer les meilleurs soins et « les autres ».

L’effet pervers majeur réside par ailleurs dans la hiérarchisation inévitable des hôpitaux entre eux. Nous l’avons souligné plus haut, l’hôpital stratège est au cœur du processus de restructuration des structures ces dernières années. Seuls certains hôpitaux auront les moyens d’investir dans les nouvelles technologies, pourront attirer les meilleurs médecins, eux-mêmes réclamant un salaire plus élevé… Le cercle vicieux est lancé et rejaillit sans le moindre doute sur l’égalité d’accès aux soins de santé. La Belgique n’a pas encore officiellement franchi le pas, mais nos voisins français n’hésitent pas à publier le palmarès des hôpitaux « les plus sûrs » [4] . (Traduisez : les meilleurs hôpitaux)

La nouvelle gouvernance au service de « l’efficience »

Vous l’aurez compris, le terreau nécessaire à l’arrivée des managers est fertilisé, et ces derniers ne manquent pas de s’engouffrer dans cette brèche patiemment organisée. Pour ceux-ci, les patients et les pathologies sont traduits en tableaux, en pourcentages , en moyennes, en coûts et en profits. Les outils sont nombreux et déclinés jusqu’à l’absurde. Pour exemple : « Les groupes de pathologies sont constitués sur base de « All Patients Refined Diagnosis Related Groups » (APR-DRG) de l’ICD (International Classification of diseases) version 9 (…). Chaque APR-DRG est ensuite scindé en 4 niveaux de sécurité, selon un algorithme qui tient compte des différents paramètres de l’enregistrement médical. Les groupes de patients sont encore subdivisés en 3 catégories d’âge : moins de 75 ans, 75 ans et plus et les patients gériatriques dits Gfin. » [5].

Des calculs savants permettent à l’INAMI de garroter le financement des hôpitaux en usant d’artifices froidement comptables et prétendument scientifiques. De pondérations en coefficients, de BMF (Budget des moyens financiers) en ECW (cost-weights) la rhétorique gestionnaire s’impose comme le seul et indépassable horizon pour conserver des soins de santé à minima pour la plus grande majorité. La vulgate libérale tire bien évidemment les marrons du feu et aligne avec délectation des arguments qui dépassent les soins de santé et touchent au cœur même du système de « protection sociale ».

La loi-programme du 22 août 2002 fournit la matière première au discours lénifiant mais néanmoins particulièrement clair dans ses objectifs. « Au contraire de la Suède, du Danemark, de la Grande-Bretagne ou du Québec, qui connaissent un Service national de santé financé par l’impôt (modèle BEVERIDGE), la Belgique, comme la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et l’Allemagne (ces deux derniers jusqu’à un certain niveau de revenus, au-delà c’est l’assurance privée qui intervient) connaissent un système d’assurances sociales (modèle BISMARCK). Ce dernier est financé par des cotisations sociales sur le travail, complétées par l’impôt pour suppléer à l’absence de cotisations en provenance des retraités, chômeurs et invalides. La part des cotisations sociales dans le financement était en Belgique de 66% en 1980 (34% venant de l’impôt), elle est passée à 75% de nos jours, proportion plus élevée que chez nos voisins. D’autres pays connaissent un système mixte : le financement par l’impôt est prépondérant (75%) en Espagne et en Italie. Le solde est assuré par des cotisations sociales mais surtout des assurances pour soins dans le secteur privé. » [6] En d’autres termes, l’harmonisation européenne passera par l’assurance privée.

La bonne gouvernance, par un glissement sémantique, devient l’alpha et l’oméga de la gestion hospitalière. Le discours des gestionnaires d’hôpitaux fait constamment appel à la qualité et à l’accessibilité des soins. Or, le cœur de la logique illustre néanmoins une volonté constamment réaffirmée de réduire les dépenses en raccourcissant au maximum le séjour en hôpital. « En Wallonie comme en Flandre, de nombreux hôpitaux publics administrés efficacement ont rejoint le niveau de performance des hôpitaux privés. Progressivement, la bonne gouvernance est devenue un objectif à atteindre pour les sociétés, hôpitaux et pouvoirs publics. » [7]

Performance, efficacité… Les mots sont lâchés et n’en finissent plus de justifier l’ensemble des décisions prises dans le secteur. L’hôpital, qu’il soit public ou privé, doit désormais répondre aux standards des diktats managériaux. Résistants jusque là à la pure et unique réduction chiffrée, cette part fondamentale de notre existence se soumet à la sacralisation comptable. Toute velléité de s’y soustraire se voit immédiatement opposer la transcendance des nombres et des tableaux. Revêtu de ses oripeaux pseudo-scientifiques, le management se présente comme « la bonne gestion », rejetant du même coup toute alternative dans le fossé de la « mauvaise gestion ».

L’étape suivante est donc allègrement franchie, la production de soins de santé devient le moyen, la rentabilité l’objectif final. « Pourquoi les managers ont-ils toujours raison ? Parce qu’ils dirigent au nom de la rationalisation absolue des tâches. Quoi qu’on en dise, ils sont toujours dans le sillage de Taylor et de l’organisation scientifique du travail. L’esprit de la science est ainsi convoqué, voire simulé, à tours de bras et à tort et à travers. » [8].

On comprend très vite que la contrainte budgétaire scande le rythme des réformes bien plus que les nécessités auxquelles seraient confrontés les patients. L’efficience tant réclamée ne peut se développer que par des réductions de personnel, une flexibilité accrue des travailleurs et de manière assez contradictoire par une invocation permanente d’une qualité des soins accrue. Les outils d’évaluation se multiplient, et finissent par imposer une pression insoutenable tant pour les patients que pour le personnel hospitalier.

Un personnel hospitalier sous pression

Les témoignages de détresse des professionnels ne manquent pas et indiquent par la même occasion leur angoisse quant à la prise en charge correcte des patients. Cette infirmière l’exprime de manière limpide : « C’est dur, c’est lourd, c’est illogique… Je n’y arriverai pas ! (…) Je n’en peux plus ! On nous demande de faire plus avec moins… On doit tout faire trop vite au détriment des malades. C’est mon éthique du métier et mon sens du service public qui sont remis en cause. ». [9]

Lors de la réalisation de cet article, et sans se prévaloir d’une approche scientifique, nous avons interrogé des infirmier(e)s issus de grandes structures hospitalières bruxelloises. Il est difficile de reproduire ici l’entièreté des entretiens, mais en voici quelques extraits choisis qui tentent d’illustrer brièvement les conditions de travail et leur impact sur les patients.

Interrogée sur les conséquences des restrictions budgétaires, cette infirmière nous en livre un exemple frappant : « A cause des restrictions budgétaires la salle de réveil est fermée le vendredi soir jusqu’au lundi matin. Auparavant, les patients qui n’étaient pas stabilisés passaient leur nuit complète en salle de réveil. Le lendemain on les remontait dans leur service, lavés et bien gérés au niveau de la douleur. Comme la salle est fermée le vendredi soir, on nous les ramène maintenant le vendredi à 19h50 alors qu’ils ne sont pas stables. On doit gérer ça, sans avoir le personnel qui va avec. »

Un autre infirmier, engagé au sein d’un hôpital universitaire bruxellois insiste sur la modification profonde du métier : « Le côté administratif est devenu très lourd. En fait on nous oblige à remplir tout un tas de papiers pour l’INAMI… Allez, faut être clair, ça sert à ce que les subventions arrivent pour l’hôpital. C’est très stressant car en plus les équipes sont réduites et la charge de soins reste la même ! En gros, on doit toujours en faire plus. On doit constamment justifier les soins, uniquement pour des raisons financières. Finalement on nous demande presque de faire des économies sur les médicaments. On tente de garder notre métier tel qu’il était, mais ça devient vraiment compliqué ».

Déléguée syndicale dans un hôpital public de la région bruxelloise, cette infirmière nous fait part de sa vision des « managers » au travers d’une situation pratique : « Les managers font de belles théories, nous proposent de belles procédures. Nous ne sommes pas dupes. Nous, notre métier on le connaît. Eux, c’est faire du fric, nous c’est soigner. Ca devrait être totalement impossible de bosser ensemble. Ils ne sont pas sur le terrain et ne connaissant pas notre réalité. Par exemple, on fait une transfusion, il faut aller chercher un collègue, on vérifie à deux si la poche est bonne et il faut remplir une feuille. Quand votre transfuseur est passé, vous devez remplir une autre feuille. On doit tout faire, plus vite, avec moins de personnel. Et ce sont ces fameux managers qui nous imposent ça. »

Ainsi, les différentes réformes hospitalières mobilisent des réflexions liées aux soins de santé, à l’avenir de la sécurité sociale, à l’accès aux soins de santé et au bien-être des travailleurs du secteur. Les discours et les pièges ne peuvent nous aveugler. « Derrière le discours de la l’alliance entre les gains de qualité et d’efficience, on constate bien des cas de dégradation de la qualité des soins. » [10]

Le management constitue une véritable idéologie de complément qui infiltre les cerveaux et tente par tous les moyens de casser les mouvements de résistance. Elle s’imbrique à merveille dans un monde capitaliste qui grignote chaque jour un peu plus les espaces qui appartenaient auparavant aux services publics. Ainsi, les ouvrages théoriques destinés aux cadres hospitaliers insistent constamment sur la motivation, la qualité, la rentabilité, l’évaluation, la polyvalence, la flexibilité, la quantification, la satisfaction du client. Pour illustrer ce dernier « concept » qui met en avant la notion de client, citons le passage d’un ouvrage destiné aux cadres hospitaliers : « L’idée fondamentale de la qualité est de fiabiliser les interfaces entre les différentes étapes d’un même processus. Pour se faire, le plus simple est d’établir un contact régulier entre le client et son fournisseur de sorte que le patient ne « tombe » pas dans un vide de responsabilité entre les deux opérateurs ». On peut difficilement être plus clair en termes d’adaptation au discours traditionnel de l’entreprise.

Dépasser l’indépassable ?

Le premier obstacle sera donc de déconstruire le discours des papes autoproclamés de la bonne gouvernance et briser le plafond des certitudes qu’ils imposent là où ils passent. La deuxième étape devra fédérer patients (que nous serons tous un jour) et professionnels autour de la redéfinition des besoins des uns et de l’éthique des autres.

Il est indispensable de renverser la logique de production de soins. En acceptant de penser l’hôpital et la santé à la lumière d’objectifs budgétaires nous courbons l’échine sous les discours managériaux sans espoir de retour en arrière. Si nous évoquons ici l’absolue nécessité de fédérer les patients, c’est dans un premier temps pour forger un rapport de forces permettant de placer au sommet de la prise de décisions les besoins des patients eux-mêmes. Personne ne peut ignorer que l’accumulation capitaliste se fonde sur l’exploitation et dévore la santé des travailleurs.

Englober la « maladie » dans l’engrenage de la productivité reviendrait à opérer une double exploitation. La première sur le lieu de travail, la seconde en tant que force de travail défaillante réduite à l’état de consommatrice de l’industrie pharmaceutique et médico-technique (en d’autres termes, l’hôpital au sens large). Certes la maladie n’appartient pas uniquement aux travailleurs, mais ils sont les premières victimes des transformations que nous avons évoquées plus haut. Il ne nous échappe pas que cette prise de conscience implique un positionnement de classe qui débordera, et de loin, l’univers de la santé.

A cet égard, des mouvements de patients ont déjà existé par le passé. Le Sozialistisches Patientenkollektiv (Collectif Socialiste de Patients) a mené, au début des années ’70, un mouvement au sein de la clinique universitaire de Heidelberg. Réunis en assemblée générale, les patients et certains médecins n’hésitèrent pas à revendiquer la mise à leur disposition du matériel thérapeutique et des locaux. L’expérience finit par rassembler plus de 500 patients et ne dut sa disparition qu’à la pression conjuguée de l’Etat, des instances universitaires et des médias. [11]

Cette obligation implique automatiquement la réappropriation de leurs métiers par les professionnels de santé. Débarrassés des contingences financières et d’une obligation de profit au terme de leur intervention, ceux-ci pourraient se recentrer sur le patient et son environnement. Autant la quantification pousse à ne plus voir que la pathologie, autant le renversement radical du fonctionnement leur permettra de retrouver pleinement le lien entre maladie et patient. C’est dans ce sens précis que nous parlons d’éthique du métier.

La tâche est ardue, de longue haleine, mais elle essentielle pour que l’hôpital ne devienne pas un acteur prépondérant dans la reproduction des inégalités sociales.

Léon Kohla

Ouvrages « pour aller plus loin »

Belorgey Nicolas, L’hôpital sous pression. Enquête sur le nouveau management public , Editions La Découverte, Paris, 2010

Sainsaulieu Ivan, Les cadres hospitaliers : représentations et pratiques, Editions Lamarre, Rueil-Malmaison, 2010

SPK, Faire de la maladie une arme, Editions Champ Libre, Paris, 1973

De Gaulegac Vincent, la société malade de la gestion, Editions du Seuil, Paris, 2009

Rodin Etienne, L’horreur managériale : gérer instrumentaliser, détruire, Editions l’Echappée, Montreuil, 2011

Abdelhauser Alain, GoriRoland, Sauret Jean-Marie, La folie évaluation : Les nouvelles fabriques de la servitude, Editions Mille et une nuits, Paris 2011

Egalement consultables, deux sites intéressants de « littérature grise » :

Le site de la revue « hospitals.be »

Le site du centre fédéral d’expertise de soins des santé (une mine de chiffres et de rapports)

[2] Le Soir du 24 décembre 2010

[3] On trouve des embryons des politiques mises en place par la Fondation Rockefeller en Belgique. Celle-ci financera notamment la modernisation de l’hôpital Saint-Pierre en 1920. Ce sont toutefois les deniers publics qui finaliseront les investissements dans les décennies qui suivront.

[5] « Le financement des hôpitaux en Belgique », Guy Durant, Kluwer ,Bruxelles, Edition 2011, p.45

[6] Revue « Hospitals.be », Guy Durant, « Financement des hôpitaux : des divergences, mais surtout des convergences », 2006, N°1 p.7

[7] Revue « Hospitals.be », Eric Engelbrecht, « Bonne gouvernance : des progrès sensibles, », 2007, N°1, p.4

[8] « L’horreur managériale : Gérer, instrumentaliser, détruire », Etienne Rodin, Editions L’échappée, Montreuil, 2011, p. 27

[9] Revue Hesamag, « Les restructurations dans les hôpitaux publics en France », 2 ème semestre 2011, N°4,p. 26

[10] « L’hôpital sous pression. Enquête sur le nouveau management public ». Nicolas Belorgey, Editions La Découverte, Paris, 2010, p. 304

[11] SPK « Faire de la maladie une arme », Editions Champ Libre, Paris, 1973

Les services de santé au Brésil ont pris, depuis 1988, un caractère particulièrement typique d’une approche libérale, dans une société qui se manifeste par ses inégalités. São Paulo, la capitale financière du pays, en est sans doute une vitrine intéressante.

Lorsque vous vous promenez à São Paulo, vous êtes fréquemment abordé par des démarcheurs vifs et imaginatifs pour vous pousser à prendre le tract publicitaire dont ils vivent. Parmi les offres de promotion de magasins tout proches, les propositions pour vendre vos bijoux en métaux précieux et les invitations à des soirées strip-tease, vous recevrez de temps en temps des tracts qui paraîtraient étranges — encore plus étranges — à la plupart d’entre nous. Recto-verso, des tableaux comparatifs vous exposent les bases de tarifs et de mensualités des assurances de santé privées qui se proposent de pallier aux lacunes du "Système Unique de Santé" (SUS).

Le SUS fut fondé en 1988, par l’une des constitutions les plus progressistes de l’histoire récente [1]. Une constitution qui, malheureusement, est restée globalement lettre morte ou bonne intention. Le SUS est structurellement sous-financé et, en particulier à São Paulo, il apparaît incapable de proposer un service de santé suffisant à l’ensemble de la population [2]. Les témoignages et reportages sur les conditions de réception dans les dispensaires publics sont innombrables et tendent souvent dans la même direction : le système de soin de santé public au Brésil est défaillant, bien qu’il soit accessible au plus grand nombre -à moins que ce ne soit justement la raison précise de sa défaillance...

Rapidement, les établissements privés — qui, jusque là, se concentraient sur un public relativement restreint — se profilèrent sur les différents publics existants. Au Brésil, il est courant de diviser la population en cinq classes différentes : A, B, C, D et E [3]. La classe E est la plus pauvre et la plus indigente ; les classes A et B sont celles des privilégiés qui peuvent se permettre généralement de vivre dans les quartiers tranquilles, les plus sûrs, les moins bruyants -ce qui, à São Paulo, signifie souvent l’équivalent d’une vue sur le Boulevard Jourdan à Paris ou sur l’Avenue de Tervueren à Bruxelles... Si cela vous rappelle "Le meilleur des mondes", considérez que ce n’est pas tout à faire une coïncidence.

La plupart, sinon tous les tenants des trois "premières" classes, sont titulaires d’une assurance privée, le plus souvent via leur emploi. En effet, la plus grande partie des bénéficiaires de "plans de santé" (Planos de Saúde) sont liés à ces assurances par leur contrat de travail : perdre son emploi signifie très souvent perdre son "Plan", et la plupart du temps un "Plan" fait partie des "bénéfices" proposés par l’employeur pour attirer le travailleur.

Mais comme la majeure partie des travailleurs de São Paulo (et encore plus dans le reste du Brésil) sont soit des travailleurs précaires, soit des travailleurs au noir, ils ont de petits revenus et ne peuvent se permettre de payer des mensualités élevées. Les entreprises d’assurances privées de santé (operadoras de saúde = "opératrices"), pour étendre leur marché, adaptent donc leurs offres à ce public de plus en plus étendu de personnes qui souhaiteraient bénéficier d’un système de santé supérieur au SUS, mais qui ne peuvent se permettre de lourdes mensualités. Alors, les "opératrices" font marcher leur imagination, cherchent des dispensaires à moindres coûts, voire les financent ou en deviennent propriétaires, elles engagent des médecins qu’elles conventionnent. Lorsque vous êtes lié à une opératrice, vous recevez la liste des institutions (hôpitaux, cliniques, centres de diagnostique, laboratoires) et des médecins qui sont conventionnés auprès d’elle. Pour un salaire de type classe C, enseignement dans une école privée, la liste, liée à l’assurance Porto Seguro, ressemblait plus à un annuaire téléphonique. Dans un autre cas, salaire de type classe B, cadre chez Itaú, la plus grande banque d’Amérique Latine, plutôt à deux annuaires téléphoniques. Mais celui qui est affilié à une assurance "bon marché" a intérêt à la choisir en fonction de la proximité des rares institutions auxquelles il aura accès [4], car s’il a besoin d’un service d’urgence et qu’il est loin de ces hôpitaux, qu’il entre dans un autre, la note finale sera salée.

L’évolution des systèmes de soin de santé en Europe semble prendre le pli de la logique qui existe au Brésil : une plus grande "liberté de choix", en fonction de vos possibilités, que l’on maquille sous le vernis d’une diversité de produits qui, si l’on y réfléchit à deux fois, n’existe pas réellement : la médecine occidentale n’offre guère de diversité de possibilités de services différents. La seule chose qui change réellement, c’est la différence des moyens, du nombre de médecins, d’aides-soignants, c’est l’âge des appareils, les délais d’accès à ceux-ci, aussi, puis, dans une certaine mesure, la qualité des chambres d’hospitalisation et du service "hôtelier" d’icelles. Ce que l’on cache derrière la "liberté de choix", c’est donc principalement une marchandisation de la médecine, point final. Quelque chose qui existe depuis longtemps au Brésil, et qui n’a fait que "s’améliorer" depuis 1988.

La Constitution prétendait mettre fin à un système qui divisait les Brésiliens en trois catégories : ceux qui savaient se payer des services privés, ceux qui, parce qu’ils étaient employés réguliers, avaient accès aux services publics, et puis les autres qui ne bénéficiaient de rien. Aujourd’hui, les Brésiliens sont divisés en autant de bénéficiaires des systèmes de santé qu’il existe d’"opératrices" multipliées par le nombre de "plans" qu’elles proposent.

Pour ceux du dessus, certes, le principe du libre choix a permis toutes les fantaisies. Pour les autres, rien ne s’est vraiment arrangé.

Hélène Châtelain

[1] http://www.brasil.gov.br/sobre/saude/atendimento La constitution de 1988 établit des obligations en termes de services et de minima sociaux qui, 25 ans après, ne sont toujours pas à la portée des moyens dégagés par l’Etat, notamment quant aux soins de santé, à l’éducation, au logement, aux loisirs, à l’aide aux sans emplois, etc. Il faut savoir qu’elle était très attendue, puisqu’elle suivait une dictature installée depuis 1964 dans le pays et dominée par des officiers supérieurs de l’armée, soutenus par nombre d’entreprises multinationales et, bien sûr, le gouvernement étatsunien.

[2] Il est vrai que São Paulo est surpeuplée : la municipalité dépasse les 11 millions d’habitants et, avec la périphérie, on y compte jusqu’à 20 millions de personnes. Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo#Population

[3] On retrouve ces classifications tant dans la presse que dans les discours des politiques et dans les discussions populaires.

[4] Exemple d’offre de "plan" à la carte : http://www.queroplanodesaude.net.br/classes-laboriosas-saude-sp.php

La Police Militaire de São Paulo pourrait payer mieux ses agents qui tuent le moins. Cette politique, si elle est adoptée, irait pratiquement à contre-courant des habitudes brésiliennes. En effet, jusqu’ici, la plupart des décideurs, en dépit de quelques critiques isolées, ont plutôt tendance à favoriser les "lignes dures policières", celles qui s’autorisent une répression hors-la-loi principalement dans les milieux pauvres urbains. Et c’est dans la presse engagée à gauche, ou de critique libérale, que l’on trouve les trop rares oppositions à cet égard.

Les statistiques de mort violente à São Paulo, capitale financière du Brésil, sont souvent très éloquentes. Rien qu’au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année, 79 personnes ont été tuées par des policiers militaires [1]. C’est six personnes de plus qu’au cours de la même période de l’année précédente. Une personne sur cinq décédée de mort violente dans cette ville l’est des suites d’une "résistance suivie de mort" des armes de la police militaire. La réputation de cet organisme de sécurité est à ce point problématique qu’au mois d’août dernier, le commandant-général de la Police Militaire de São Paulo a proposé au gouverneur de l’Etat d’offrir un "bonus" de salaire à ceux de ses agents qui seront le moins souvent impliqués dans une situation où un civil aurait perdu la vie, même dans le cas d’une "résistance" [2].

Il est vrai que les doutes sont souvent pertinents, quand ces prétendus résistants s’avèrent avoir été abattus à bout portant d’une ou plusieurs balles dans le dos. Récemment, une vidéo a tourné sur les sites de partage, montrant un homme désarmé, entouré d’une demi-douzaine d’hommes de la PM qui, de nuit, finiront par lui tirer dessus à plusieurs reprises. De manière assez étonnante, cet homme est ensuite parvenu à s’enfuir. Il a disparu dans la nature, de peur que son témoignage ne lui attire... encore plus d’ennuis [3].

Cependant, si ce gouverneur de l’Etat de São Paulo, Geraldo Alckmin, a prêté une oreille attentive au projet de l’officier supérieur, il n’a probablement pas la conscience très tranquille, si l’on se souvient des huits jours, du 12 au 20 mai 2006 (d’où le nom de ces huit jours de "crimes de maio"), qui virent la police militaire tuer 446 personnes sous prétexte de lutter contre le crime organisé, en particulier le fameux "PCC" (Non, pas le Parti Communiste Chinois, mais bien le Premier Commandement de la Capitale, groupe mafieux très puissant à SP [4]). N’était-il pas déjà le secrétaire chargé de la sécurité en 2002, lors du Massacre de Castelinho, au cours duquel la police exécuta douze personnes sans qu’aucune enquête n’ait pu ensuite aboutir ? Et n’a-t-il pas été élu gouverneur sur son bilan sécuritaire ?

Or, cette proposition du commandant-général tombe précisément dans une période de recrudescence de décès dans le cadre de ces fameuses "résistances" au cours des derniers mois. Une technique de certains agents semble être de systématiquement tirer dans les voitures qui, la nuit, refusent de s’arrêter sur ordre des agents. Selon Ângela Mendes [5], à plusieurs reprises des "escadrons de la mort" tuèrent jusqu’à huit personnes en une seule nuit pour ce seul crime de ne s’être pas arrêté sur ordre. Au point qu’une nuit, c’est un entrepreneur de la bonne société qui a été pris pour cible. Selon un article du 20 juillet de la Folha de SP [6], les policiers confondirent un téléphone cellulaire avec une arme et trouvèrent dans la voiture 50 grammes de marijuana, mais seulement après l’avoir abattu "de très près". Cet homme est le seul pour lequel les dirigeants de la PM firent des excuses publiques, ainsi qu’à la famille. La Folha titrait "La Police Militaire se trompe, tue un entrepreneur et demande pardon". Ângela Mendes, d’abord indignée, comprend mieux le titre si on le prend dans son sens le plus profond : la police s’est trompée, en effet, puisqu’elle a tué cette fois quelqu’un qui n’appartenait pas à la "bonne" classe sociale. Autrement dit, tuer un homme d’une classe sociale défavorisée dans les mêmes conditions, ce n’est pas une erreur. On ne se souvient pas d’excuses présentées auprès des familles des habitants des favelas tués ou blessés, généralement dénigrés, considérés comme faisant partie d’une bande liée à la drogue ou du "Premier Commandement de la Capital".

Si on y réfléchit à deux fois, la Folha ne peut donc pas être taxée d’hypocrisie et dévoile clairement son parti.

Difficile de ne pas faire le rapprochement avec un événement qui vient tout juste d’avoir lieu. Une patrouille de policiers militaires a fait irruption dans un "tribunal du crime", une séance de jugement organisée par le PCC. Selon le Carta Capital, huit personnes ont été arrêtées et neuf ont été tuées par la police. "Ceux qui n’ont pas réagi (contre la police) sont vivants," a commenté le gouverneur.

A Goiás, au Nord du pays, un commandant des forces de PM vient de se voir suspendu suite à une enquête de journalistes qui tend à montrer qu’il était impliqué depuis plusieurs années dans des opérations de liquidation de personnes. En 2007, il est même intervenu à la tête d’une petite troupe armée dans l’enceinte du parlement de cet Etat, histoire d’intimider un député qui le critiquait [7].

Ce genre de comportement est légion au Brésil, surtout dans les grandes villes, où les forces de l’ordre ressentent une forme d’impuissance face au grand banditisme, mais qui s’attaquent surtout, comme en représailles, aux habitants des quartiers pauvres où ils soupçonnent la présence de repères hors-la-loi. En définitive, le comportement de ces hommes, qui se prennent pour des shérifs investis de pouvoirs judiciaires informels, rabat sur les premières victimes de cette grande délinquance leurs frustrations répétées. Quand on sait que ces bandes sont souvent surarmées, alimentées par le trafic international, qu’elles entretiennent des relations de corruption à de très hauts niveaux de décision, on touche d’un peu plus près à la mesure des problèmes des habitants de ces quartiers pauvres, qui voient d’ailleurs arriver les Jeux Olympiques (à Rio en 2016) et la Coupe du Monde de Football (dans l’ensemble du pays) avec une appréhension très légitime : les différents gouvernements et les forces de police ont promis de faire place nette pour accueillir les touristes sportifs du monde entier.

Qui paiera la note la plus salée ?

Hélène Châtelain

[1] La police militaire est celle qui est le plus présente dans les rues ; ils sont reconnaissables de loin et sont lourdement armés de fusils à pompe ou de mitraillettes qu’ils gardent en position de tir en permanence.

[2] Les informations brutes de cet article sont tirées en grande partie d’un article du Caros Amigos du 9 août dernier, inspiré lui-même du journal très engagé "Brasil de Fato". Pour un aperçu de la presse de gauche au Brésil, je vous renvoie sur cet article. Un article plus récent du Caros Amigos (numéro de septembre 2012) affine les statistiques : au cours des mois de janvier à juillet 2012, 170 personnes ont été tuées par la PM dans la seule ville de São Paulo, alors qu’en 2011, au cours des mêmes mois, ils n’étaient "que" 128. Mais le même article se permet d’ajouter que de nombreux "crimes" ressemblent furieusement à des exécutions de pauvres et noirs.

[3] Tatiana Merlino, dans l’article déjà mentionné de septembre 2012, rapporte que parmi les personnes qui ont survécu à des tirs de la police, 82% ne viennent pas déposer plainte... à la police.

[5] Ângela Mendes, directrice de l’Observatoire des Violences Policières de l’Université Catholique de São Paulo (PUC-SP), dans un entretien au mensuel Caros Amigos du 2 août 2012.

[6] Folha de São Paulo, l’un des quotidiens réactionnaires les plus lus de la capitale pauliste et qui, généralement, fait plutôt l’éloge de la répression que sa critique.

[7] Voir le site du Carta Capital : http://www.cartacapital.com.br/sociedade/apos-reportagem-pm-de-goias-afasta-tenente-coronel/

Augmentation des tarifs, diminution de l’offre, suppression ou précarisation d’emplois, retards et accidents, sous-traitance à des firmes privées, l’actualité des transports en commun ne garantit pas le droit à la mobilité pour toutes et tous,

dans de bonnes conditions.

Une seule réponse aux besoins sociaux : un transport PUBLIC

Dans la société contemporaine, la mobilité est une condition pour ne pas être exclu. Si on peut questionner ce concept qui nous pousse à être flexible, mobile, accessible à tout instant et partout, il n’empêche qu’il est essentiel de défendre le droit à la mobilité pour toutes et tous, quels que soient nos revenus, notre forme physique et nos contraintes. Or la réponse aux besoins sociaux, culturels et économiques de mobilité ne peut être rencontrée qu’en dehors de la sphère marchande [1]. Les entreprises privées de transport en commun ont pour seul objectif la réalisation du profit maximal. Pour y parvenir, les salaires sont comprimés, la qualité et le nombre d’emplois diminués, l’offre orientée vers les usagers les plus riches, les investissements envisagés uniquement s’ils sont rentables à court terme, sans aucun souci de l’intérêt général. Les transports publics, eux, peuvent au contraire garantir des emplois stables et correctement rémunérés, ainsi qu’un service accessible à tou/tes, fidèlement à la recherche d’égalité qui caractérise le service public.

Pourtant, les politiques ferroviaires européennes et nationales vont exactement à l’inverse du renforcement d’une logique publique. Actuellement, en Belgique, l’état intervient pour 2/3 dans le prix du titre de transport. Si on continue la libéralisation ferroviaire, le prix du ticket risque de doubler rendant les transports publics inaccessibles au plus grand nombre. Parallèlement, le prix du pétrole ne cessera plus de croître (à cause de la spéculation et parce que l’offre diminue alors que la demande augmente). Si les prix des déplacements en train augmentent en même temps que ceux des déplacements en voiture, les inégalités d’accès à la mobilité vont s’accroître en conséquence, excluant de la mobilité (et donc de l’insertion socio-économique) les personnes ayant de petits revenus.

Une seule réponse aux enjeux environnementaux : un transport PUBLIC

Un transport ferroviaire en croissance correspondrait aux défis écologiques. Non seulement, les transports en commun polluent proportionnellement moins que le transport individuel, mais le train est un des modes de déplacement les plus écologiques. Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique qui impose de sortir du tout à la route (qui représente 98% du secteur du transport), le rail constitue une alternative d’avenir. Mais pour jouer ce rôle, sa gestion ne peut être guidée par des intérêts économiques puisqu’il faut faire des investissements importants et qu’il faut assurer un maximum de lignes (même non rentables).

L’exemple du transport de marchandises révèle bien les limites de la libéralisation. Selon une étude de la BNB [2], en 1996, 12,9% des marchandises étaient transportées par rail. Depuis le secteur a été ouvert aux acteurs privés, notamment parce que la libéralisation devait contribuer à augmenter les parts de marché du rail par rapport à la route. Résultat : en 2009, 12,5% du transport de marchandises se fait par rail. La libéralisation du transport de marchandises par rail a abouti à la création de la filiale B-Logistics en 2010-2011 (filiale indépendante de droit privé, dont sont actionnaires la SNCB Holding et la SNCB), à la suppression de centaines d’emplois et à la restructuration du transport de marchandises entraînant encore plus de camions sur les routes. Selon Filip Peers, secrétaire permanent de la régionale bruxelloise de la CGSP cheminots, la privatisation du transport de marchandises a mené à la quasi disparition du trafic diffus. Contrairement au trafic direct où un train complet est chargé de marchandises pour être transportées par exemple d’une entreprise automobile vers le port d’Anvers, le trafic diffus consiste à composer un train avec des containers de différentes entreprises, qui s’arrête dans plusieurs gares pour déposer certains containers et en charger d’autres. Ce type de trafic exige beaucoup de travailleurs et ne sont pas « rentables ». Et comme, par ailleurs, les prix du transport routier sont drastiquement tirés vers le bas à cause du dumping social [3], ça revient moins cher de transporter ces containers en camion…

Et pourtant on détruit les transports publics

Les politiques européennes et nationales contribuent à détricoter l’entreprise publique de chemins de fer à travers différents mécanismes comme le transfert d’une part des activités de la SNCB au secteur privé, la suppression d’emplois, la diminution de son financement et l’étranglement par la dette.

Les gestionnaires de la SNCB utilisent toutes les formules qui permettent de mêler le privé au public transformant celui-ci en source de revenus pour accroître les bénéfices du secteur privé. Le projet Diabolo [4] est un exemple d’un partenariat public-privé [5]. Jusqu’au mois de juin 2012, la gare de Bruxelles-National aéroport était un terminus atteignable uniquement depuis Bruxelles. Depuis lors, l’aéroport est relié aux grands axes du réseau ferroviaire. Les voyageurs de Louvain, Hasselt, Malines et Anvers peuvent y arriver directement. Des investisseurs privés ont financé une partie du projet, le reste étant à charge d’Infrabel. Pour récupérer leurs investissements et capter de juteux intérêts, une redevance leur sera versée par Infrabel jusque 2045, le prix du ticket est majoré et une contribution annuelle est attendue des opérateurs ferroviaires. Les voyageurs payent une fois à travers leur ticket et une autre fois à travers leurs impôts pour financer les intérêts d’un emprunt au privé. Une fiscalité juste aurait pourtant permis de financer ces travaux sans intérêts.

La sous-traitance est une autre formule permettant de financer des acteurs privés avec l’argent public. C’est le cas pour le nettoyage des gares par exemple, confié jusqu’il y a peu à une entreprise peu soucieuse des conditions de travail et des salaires, comme l’a révélé Dominique Fervaille de la centrale générale FGTB en décembre dernier [6]. Des faux indépendants travaillaient 7 jours sur 7 pour la moitié du salaire légal. Une autre façon, très directe celle-là, de financer le privé avec l’argent public consiste à faire appel à des consultants externes alors que le savoir faire des travailleurs internes est sous-utilisé. Les frais de consultance externe de la SNCB se sont élevés à 225 millions d’euros en 2010 [7].

La détérioration de l’emploi et des conditions de travail contribue directement à la dégradation des services publics. La « nécessaire » diminution des dépenses publiques est un des arguments pour faire avaler ces politiques aux travailleur/ses. La baisse de la dotation de 500 millions prévue dans l’accord du gouvernement Di Rupo fin 2011 s’ajoute aux coupes de 100 millions décidées quelques mois auparavant (suppression de 193 trains [8], liquidation d’une partie du personnel d’encadrement des accompagnateurs, suppression de 650 emplois dans les ateliers). Alors que le nombre de voyageurs au kilomètre a augmenté de 50% en 10 ans, la dotation n’a progressé que de 10% (en prenant en compte l’inflation, cette augmentation n’en est même plus une…), ce qui correspond à une diminution de 26% de l’investissement public par voyageur.

Les conséquences sont à charge des travailleurs avec, sur 10 ans, plus de 6000 postes équivalents temps plein qui ont disparu à la SNCB, et à charge des usagers à travers l’augmentation des tarifs (2,83% en 2012). La diminution de la dotation signifie aussi la dégradation du service par le ralentissement des investissements notamment en matière de sécurité. Alors qu’à côté de cela, l’état finance des « gares cathédrales ». L’utilisation de l’argent public pose aussi question quand on constate que les dirigeants de la SNCB gagnent 22 fois le salaire d’un cheminot non qualifié.

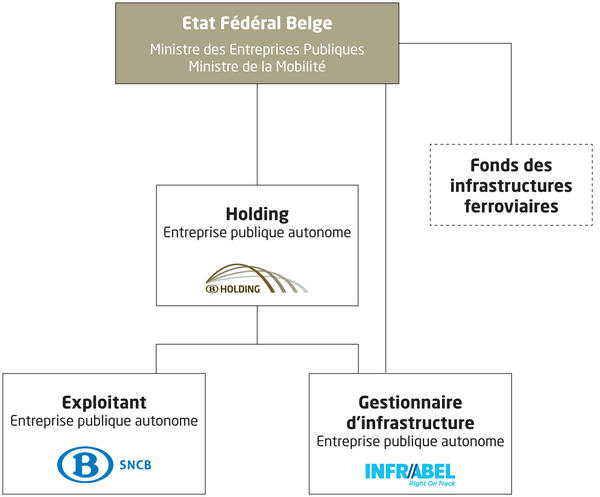

Le combat actuel des cheminots contre la scission

Depuis quatre mois au moins, les syndicats du rail sont mobilisés autour du projet du Ministre Magnette de séparer totalement le gestionnaire de l’infrastructure, INFRABEL de l’opérateur ferroviaire SNCB (qui fait circuler les trains). Ces entreprises sont scindées depuis 2005 mais restaient connectées par une société holding qui les chapeautaient. Ce modèle à trois (Voir schéma ci-dessous) s’est avéré problématique au niveau de la coordination (plus d’intervenants, plus de communications et donc plus de temps lorsqu’il faut prendre une décision rapide en cas, par exemple, de perturbation du trafic), de la sécurité (relevés dans le rapport de la commission Buizingen) et des coûts (démultiplication des services, trois conseils d’administration au lieu d’un, plus de dirigeants, plus de consultances externes…). La proposition actuelle de deux entreprises complètement autonomes ne résout pas ces problèmes, voire les aggravent. Les syndicats défendent eux une structure intégrée.

A travers leur lutte, absolument pas entendue par le gouvernement fédéral à ce stade, les travailleurs défendent un transport public de qualité, dans l’intérêt des voyageurs, des travailleurs et des citoyens en général. Le maintien d’un statut unique des cheminots est un enjeu essentiel de ce dossier. Dans l’histoire sociale, les cheminots ont toujours constitué une force combative pour plus de justice sociale. Les travailleurs des services publics tirent vers le haut les conditions de travail des travailleurs du privé. Si les cheminots se retrouvent dans deux structures complètement distinctes, leur unité et leurs capacités d’action risquent de s’affaiblir. C’est déjà un peu le cas avec des cultures « maison » très différentes entre SNCB, Infrabel et SNCB Holding.

C’est aussi un enjeu quant à l’usage de l’argent public. La dotation devrait servir le développement du rail et non des dépenses administratives causées par le dédoublement des services. Jannie Haek (COE de la holding SNCB) estimait en 2011 que la scission de 2005 avait entraîné un surcoût de 50 à 100 millions d’€ par an. Et une étude commanditée par la Communauté européenne du rail [9] indique que la séparation en deux entités distinctes peut « conduire à des coûts additionnels résultant de la complexité des interfaces, du dédoublement des services, des coûts de négociation… ». De plus, dans le scénario du ministre Magnette, la SNCB devra porter les dettes d’ABX, ancienne filiale commerciale pour le transport de petit colis, plusieurs fois recapitalisée par la SNCB puis vendue au privé en 2008 pour seulement 600 millions d’euros. La dette d’ABX représente 1,5 milliards d’euros. La dette du groupe SNCB avoisine les 4 milliards. Dans son tract du 25 septembre 2012, le front commun syndical mettait en garde contre cette dette qui mettra en danger l’existence même de la SNCB.

Accentuer la division entre le gestionnaire des infrastructures (rails et gares) et l’opérateur ferroviaire (trains) constituerait une étape vers la libéralisation du transport national de voyageurs. Selon un dogme de la Commission européenne, l’ouverture du marché à la concurrence aboutit à une amélioration du service et à une baisse des prix. Pourtant quand le rail a été privatisé en Grande-Bretagne, les prix ont monté (trois fois plus cher qu’en Belgique [10]) ainsi que le nombre d’accidents.

Une plate-forme bruxelloise usagers/travailleurs

Tant les usagers que les travailleur/ses des transports publics sont touchés par les politiques menées dans ces matières. Dans un contexte d’austérité imposée, nous sommes persuadés qu’une alliance usagers et travailleur/ses est essentielle pour contribuer à construire un rapport de force favorable au développement des transports publics, dans l’intérêt de la majorité de la population. C’est pourquoi nous avons créé, il y a un an, la plate-forme bruxelloise Transport TOUT public dans laquelle sont actifs : les régionales bruxelloises de la CSC-Transcom et de la CGSP Cheminots, le CIEP du MOC Bruxelles, la fédération CSC Bruxelles-Hal-Vilvorde, Inter-Environnement Bruxelles, l’UCP et Alteo de la mutualité St Michel, des travailleurs et usagers de la STIB.

Nous fonctionnons au travers d’assemblées ouvertes pour échanger les informations, prendre position et décider des actions à mettre en œuvre contre le démantèlement des transports publics. Régulièrement nous allons à la rencontre des voyageurs dans les gares pour les sensibiliser aux enjeux et les mobiliser. De manière plus générale, nous soutenons les actions des travailleurs des transports publics, notamment pour faire contre poids face à une médiatisation de l’opposition entre travailleurs et usagers lors de grèves. Nous pourrions reprendre à notre compte les slogans du tract des organisations syndicales du secteur des transports appelant à la manifestation européenne du 28 mars 2012. « Refusons la privatisation des transports en Europe ! La privatisation des transports – après celle de l’énergie, des postes, des télécommunications… - constitue un objectif de l’Union européenne dans leur vaste programme d’austérité. Ce n’est pas à nous de payer, ne les laissons pas faire. »

Myriam Djegham

Pour la plate-forme bruxelloise

Pour être tenu/e informé/e : transport.tout.public@gmail.com

http://www.facebook.com/pages/Transport-Tout-Public/

[1] Extrait de la charte de la plate forme Transport Tout Public.

[2] Etude de la BNB (téléchargeable en anglais, en pdf sur http://www.nbb.be/pub/01_00_00_00_00/01_06_00_00_00/01_06_01_00_00/20120314_WP221.htm?l=fr). Voir également le résumé réalisé par la section rail du PTB : la libéralisation du rail n’est en aucun cas avantageuse pour les voyageurs, juin 2012 (http://www.ptb.be/fileadmin/users/nationaal/download/2012/06/2012__06_etude_BNB_liberalisation_du_rail_ptb.pdf)

[3] http://www.alternatives-economiques.fr/le-dumping-social-encombre-la-route_fr_art_637_33378.html et http://fr.euronews.com/2012/09/24/les-routiers-belges-et-neerlandais-contre-le-dumping-social-en-europe/

[5] Extraits d’un document de travail réalisé par Xavier Martin, régionale bruxelloise de la CSC Transcom.

[6] http://blog.lesoir.be/alterechos/2011/12/02/nettoyage-des-gares-de-bruxelles-des-roumains-exploites/

[7] Selon un article de Dominique Dalne, responsable chemins de fer CSC Transcom, dans Démocratie, décembre 2011.

[8] http://www.lesoir.be/122915/article/actualite/belgique/2012-11-19/193-trains-supprimés-par-sncb-«-nous-devons-utiliser-au-mieux-l’argent-public-»

[9] Mentionnée sur le site www.navetteurs.be

[10] Chiffre donné par Serge Piteljon secrétaire national de la CGSP cheminots lors de l’assemblée Transport TOUT public du 26 janvier 2012.

Près de Bukavu au Congo, il y a un petit village, en plein coeur du Sud-Kivu : Katana. Dans le cimetière des pères blancs de Katana repose mon grand-oncle Alphonse avec ses secrets : il est resté entre le Congo, le Burundi et le Rwanda durant le génocide et ce n’était pas un nouveau venu. Dans ma famille très catholique, Alphonse est un héros. En dehors de ma famille, l’église catholique a collaboré activement avec les génocidaires. Un jour, j’irai à Katana percer les secrets de mon grand-oncle. Je vous raconterai comment c’est et vous enverrai une carte postale. Mais pour le moment, je suis au Rwanda en route vers le petit village près de Bukavu. Quelques extraits de mon carnet de route.

Kigali, 27 juin 2012

Il faut que j’aille à Katana. J’ai regardé sur Internet à quoi ça ressemblait et les nouvelles du lieu. C’est dans le sud-Kivu, Congo, au bord du lac Kivu. Pendant les périodes de troubles, les FDLR [1] ont pris la zone et sont même entrés dans Katana. Il y a un centre de formation professionnel important. Pourquoi aller à Katana ? Je voudrais confronter l’idée que je m’en fais avec ce qu’il en est réellement. Ma compagne est décidée à ne pas y aller avec moi et même d’essayer de m’empêcher de m’y rendre, c’est dangereux.

Kigali, 28 juin 2012

Sorti de la bouche d’une collègue belge qui a vécu toute sa vie en Afrique :

« - Comment tu le veux ton café, Brigitte ?

-Ah ben sans lait et sans sucre, c’est le seul noir que je supporte ! (rire gras.) »

Bruxelles, le 20 août 2012

Avant de me rendre à Katana, si j’y vais un jour, je dois me trouver un point de départ. La difficulté est que je sais que j’ai quitté ce point depuis longtemps. Je pense qu’il s’agit de mon quartier d’enfance, Helmet à Schaerbeek, dominé par le clocher de l’Eglise en briques de la Sainte Famille. En haut de ma rue, une école catholique avec encore aujourd’hui des nonnettes de l’ordre de la Sainte Famille. Gamin, je croisais souvent des bonnes soeurs africaines. J’ai été baptisé, petit et grand communié à l’Eglise de la sainte Famille, confirmé aussi (j’ai eu une enfance difficile... je me rappelle qu’à la petite communion j’étais déguisé en soldat romain, je ne me rendais pas compte de ce que cela représentait ; il y avait aussi mon cousin qui gueulait à tue-tête « il est né le divin-enfant, sonnez clairons, résonnez machins . ») A ce qu’on dit, mon grand-père lui, il a tout fait dans cette église, depuis le baptême, jusqu’à son enterrement en passant par son mariage, c’est fou non ? Suite à cet endoctrinement, je suis devenu anarchiste.

Dans mon quartier de Kiyovu à Kigali, en bas de la colline, il y a une grande Eglise en briques, c’est la Sainte Famille aussi, c’est là qu’un prêtre accusé de viols et de crimes contre l’humanité séquestrait des centaines de réfugiés pendant le génocide. Un convoi de l’ONU a pu en sauver quelques uns, mais le reste s’est fait massacrer par les milices Interahamwé [2], dans cette Eglise de la Sainte Famille. Je relis un passage du « feu sous la soutane » de Benjamin Sehene [3] qui relate les événements dans mon quartier de Kigali en avril 1994 au travers de la narration de ce curé. « Mon église, archétype des bâtisses carrées des années trente, avec sa façade de briques encadrée par des piliers rectangulaires de béton peints en blanc et son portail surmonté d’une immense croix, ressemble à un cercueil ou bien un sarcophage. Là dedans, les réfugiés qui savent qu’ils vont mourir d’un moment à l’autre, d’un jour à l’autre, sont comme déjà enterrés. Quel sort affreux que celui de se savoir condamné sans connaître le moment précis de l’exécution. La vie se transforme en une attente perpétuelle pleine d’angoisse, d’interrogations. Mais je dois me ressaisir, ces cancrelats ne méritent pas qu’on s’apitoie ainsi sur eux. Eux qui sont à l’origine de la tragédie qui endeuille le pays. (...) »

Au plus grand des hasards, la Soeur, prof de religion dans l’école où je travaille appartient à l’ordre de la Sainte Famille et a vécu des années dans le haut de la rue de mon enfance, j’ai du la croiser plein de fois en Belgique. Elle porte parfois un pagne à l’effigie de la Sainte Famille d’Helmet. Je suis très confus par ces coïncidences.

Il y a quelques jours, on a été à Gembloux pour commémorer mon anniversaire avec mes vieux, inévitable discussion sur le Rwanda dans une taverne-brasserie du coin, en face de la gare, le « french inn » qui draine tout les vieux du quartier à coup d’Aznavour et de Julio Iglesias. Ma mère qui a osé voyager au Rwanda pour nous rendre visite a rencontré à Kigali la Soeur de l’école qui lui a recommandé de rencontrer, à Schaerbeek, la soeur Henriette : la septentaine, née de parents colons au Congo, du beau C.V. La soeur Henriette a raconté à ma mère la version « secrète » des raisons du génocide rwandais : les tutsis sont des éleveurs qui sont venus sur le territoire hutu. Les tutsis ne faisaient rien de leurs journée à part rester à côté de leurs vaches alors que les hutus travaillaient la terre. Ma mère gobe cette histoire [4]. Ensuite elle vient me rappeler que c’est triste cette histoire des Pussy Riots (Mais qu’est-ce qui se passe là ?)

Sinon, tante Paula, l’une des soeur d’Alphonse est enfin à l’hospice et prise en charge par un père blanc qui est en fait un père africain et qui a été baptisé par l’oncle Alphonse. Je me rappelle de belles réflexions racistes de Paula, mais ce père blanc africain là, elle l’accepte.

23 août 2012, dans l’avion

Retour vers Kigali. Dans l’avion, lecture du journal Le Soir, aventures de Reynders au Congo (Tintin au Congo est en vente en mini-format à la libraire Ikirezi, « un classique » comme dirait Gus [5]... de fait) et l’annonce de sa mort par les jeunes CDH, rigolo vu d’ici, une sorte de remake de l’attentat de l’avion d’Habyarimana [6]. Reynders arrive bientôt au Rwanda.

Kigali, le 27 août 2012

J’aurais bien voulu profiter de l’occasion d’être en Belgique pour essayer de rencontrer des vieux pères blancs pour leur poser des questions sur Alphonse, j’ai envoyé timidement un courriel qui est resté sans réponses... Mais je me rend compte que même si je les avais rencontrés, je n’aurais pas su quoi leur demander... Je n’ai donc pas persisté a essayer d’avoir des contacts avec eux. Je pense que je vais cheminer encore un peu dans les grands-lacs (arf, je vais essayer de marcher sur les grands lacs) avant de savoir quoi demander plus précisément.

Discussion avec Innocent sur le « Grand Rwanda », que les frontières du Rwanda avant la colonie englobaient les Kivu et une partie de l’Ouganda. Ce qui explique, selon lui, qu’il y ai des rwandais au Congo, et en lisant entre les mots, que les rwandais se servent dans les ressources de la région. Samedi, j’ai rencontré un copain qui a un bar à Goma, il n’a pas l’air inquiet de la situation à Goma malgré la présence de la rébellion [7], « c’est pic-nic » pour le moment, « les affaires marchent bien » me dit-il.

Aujourd’hui, on a du remplir un formulaire de recensement pour le responsable du district. Questions : opinion religieuse ? Athée (ça choque plus que catholique intégriste ou jihadiste.) Si je suis un homme combien ai-je d’épouse ? Si je suis une femme, la quantième femme de mon mari suis-je ? Si j’ai plus de 12 ans, combien ais-je d’enfant ?

La Soeur de l’école, qui va bientôt partir en pension, nous a présenté celle qui allait lui succéder, la soeur « Devota », en pagne, rwandaise qui a étudié la théologie au Guatemala et qui parle un étrange espagnol. C’est une de ces soeurs ronde, petite et rigolote à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Elle est aussi de l’ordre de la Sainte Famille.

Kigali, 3 septembre 2012

Des troupes rwandaises se sont retirées du Congo, ça a commencé il y a 2-3 jours. Reynders est revenu du Rwanda, il faudrait que je lise au sujet de sa visite ici... Nouvelles de Goma de la part d’une collègue, meurtre horrible... son cousin s’est fait ligoté par on ne sait trop qui sur une chaise à son domicile et s’est fait égorger devant sa famille.

Kigali, 5 septembre 2012

Etranges nouvelles... Assassinats en série de prostituées à Kigali, plus d’une quinzaine ! En cherchant sur Internet, je suis aussi tombé sur des nouvelles de massacres à la machette dans le pays... selon des infos de la diaspora, rien d’officiel et aucune autre confirmation. Intox ? Difficile de trouver des infos indépendantes et objectives au Rwanda sur le Rwanda

Le fils du président du sénat s’est fait poignardé à Bruxelles dans le courant du mois d’août, selon le site de la diaspora, règlement de compte, selon d’autres sources, Le Soir par exemple, une rixe qui a dégénéré... À trois heures du matin dans la rue Neuve, ça dégénère vite, je sais de quoi je parle.