|

Journal Indépendant et Militant

|

http://lejim.physicman.net/spip

|

|

Editorial n°15 - Cultiver la résistance

dimanche, 12 décembre 2010

/ Ode

|

La culture de la résistance, c’est une culture bâtie par des artistes souhaitant exprimer leur désaccord face à un ou plusieurs aspects de la société qui les accueille, mais c’est également une culture qui s’écarte de la culture de masse, qui tend à uniformiser et engourdir son public : la culture de la résistance c’est aussi la culture de la différence.

Le JIM a souhaité teinter ce numéro de quelques touches de culture engagée, sans avoir la prétention de dépeindre la toile complète de cet univers en constante évolution. Il est donc probable, comme pour la plupart de nos thèmes, qu’un autre numéro y sera consacré ultérieurement.

La culture de la résistance c’est un ensemble de créations qui expriment un désaccord face aux inégalités et aux dysfonctionnements sociaux, mais c’est également une culture de la différence, une culture qui se distingue de la culture dominante. En effet, elle véhicule des idées qui nécessitent bien souvent réflexion, ou du moins déconstruction de lieux communs, ce qui ne se fait pas sans efforts, rendant cette culture moins « accessible ». De telles créations trouvent conséquemment peu de soutien auprès des gros organismes de diffusion, ceux-là même qui privilégient la circulation de l’argent à celui de la pensée et de la créativité, mais aussi qui assurent une visibilité plus marquée des créations qu’ils parrainent. Et dans certains cas, les artistes eux-mêmes refusent de passer par de tels organismes, ne voulant pas que leurs créations alimentent un système contre lequel ils se battent. Les formes d’expression issues de cette culture de la résistance présentent donc généralement une visibilité très faible, ce qui renforce la différence de cette dernière par rapport à la culture dominante.

L’art engagé, comme tout art, est susceptible de s’exprimer sous de multiples formes. L’une d’entre elles est la bande dessinée. Morgan Di Salvia nous présente un de ses auteurs engagés : Baru. Ce dernier centre ses récits sur l’homme de peu et le fait évoluer au sein de l’univers de domination qu’il subit. La classe ouvrière occupe donc une place importante au sein de ses œuvres. D’autres ouvrages font écho au propos de Baru et sont mentionnés en fin d’article, pour les amateurs du genre.

Une autre forme est le cinéma. Si certains films à gros budget et à large distribution comportent des éléments de résistance (Fight Club, Matrix,…) il en existe de nombreux autres qui ne bénéficient pas d’une telle visibilité car jugés trop « difficiles » par les grands complexes cinématographiques. Le cinéma Nova, ASBL gérée par un collectif de bénévoles, s’attèle à mettre ces productions en lumière, mais s’érige aussi comme espace de débat sur des sujets animant la société. Le Nova est là pour nous rappeler que le cinéma ne se réduit pas aux productions encaustiquées jusqu’à l’uniformisation diffusées par les monstres commerciaux.

La sphère littéraire est également très riche en éléments de résistance. Dans le domaine de la fiction littéraire, un sous-genre fit son apparition dans la France de l’après 68 : le « néo-polar », qualifié de « révolutionnaire » par Ernest Mandel dans ses écrits datant de 1986. Ce dernier décrit ce genre littéraire comme une remise en question de l’Etat et de ses institutions : la violence n’y est plus le fruit de quelques individus isolés, mais des appareils d’Etat, police y comprise. La violence antagoniste des laissés-pour-compte apparaît, comparativement, comme insignifiante.

Le JIM publie également un poème de Taha Adnan, poète marocain résidant en Belgique. A travers ce poème écrit en réaction au meurtre d’un jeune Libérien en 1999, le poète dénonce la violence et le racisme policiers à New York (le texte original, en arabe, est disponible ici).

Au même titre que le cinéma, la littérature comporte des ouvrages différents qui ne seront pas toujours bien accueillis par les grandes maisons d’édition. Peut-être trouveront-ils alors une voie d’expression aux Editions Aden, une maison d’édition belge qui souhaite bousculer les idées reçues en apportant des outils de décodage des réalités sociales. Une brève description de cette maison d’édition est suivie d’une interview, par Christine Oisel, de Julie, collaboratrice de Gilles aux librairies Aden.

L’information relative à la culture de la résistance trouve très peu d’écho auprès des médias dominants qui participent très largement à l’expansion et l’uniformisation de tous types d’information. En effet, faire réfléchir le public n’est pas une priorité, cela pourrait nuire à l’audimat. Ce sont donc, de préférence, des idées communément admises qui circulent par le biais des médias dominants, idées qui bien souvent valident le système en place. De plus, les sources d’information sont souvent très peu diversifiées, de même que les sujets abordés… Le prochain numéro du JIM, sur les médias, abordera ces questions de façon plus approfondie.

Le numéro 15 du JIM proposait également deux textes hors-thème : dans son article « A quand le procès de la filière américaine ? », Olivier Grévin souligne la forte similitude entre l’OTAN et une association terroriste d’après la définition qui en est faite dans la loi belge, tandis que Patrick Gillard propose une application du matérialisme dialectique aux conflits linguistiques en Belgique dans sa réflexion intitulée « La complexité du monde : mythe ou réalité ? ».

Ode pour l’équipe du JIM

Bannière : Ode aka Super Boulette

|

Eloignez-moi de cette télé, bordel !

lundi, 15 novembre 2010

/ JIM

|

Eloignez-moi de cette télé, bordel ! [1]

Le thème de ce mois

Au JIM, nous avons toujours des raisons de nous réjouir.

L’hiver qui approche et la situation critique des mouvements de contestation n’entament pas notre motivation.

D’autant plus que notre canard a établi le mois passé un nouveau record de lecteurs. Notre gang de hors la loi s’en félicite : entre les curieux et les convaincus, il s’en trouve certains, c’est sûr, qui ont découvert une nouvelle vision des luttes, et à qui on a donné des idées.

C’est ici donc que nous ouvrons une autre page de combats avec ce numéro qui s’annonce, et dont le thème est la culture engagée.

Ne vous effrayez pas ! Car si engagé ne veut pas toujours dire populaire, la culture en résistance est toujours ancrée dans le réel et dans les contradictions de notre société inégalitaire.

Résister par la culture

Si beaucoup en ont payé le prix - l’oubli, et au pire la clandestinité, l’exil ou la mort- certains ont été élevés au panthéon de la culture bourgeoise. Ferrat, un militant marxiste ? Voilà qu’il était, pour les médias dominants, un artiste de plus en plus rare et pourtant éminemment populaire et apprécié d’un large public [2].

Picasso, réfugié espagnol, engagé dans son art contre le fascisme et membre du PCF ? A qui le comparer, sinon aux plus grands maîtres du passé, à Raphaël, à Titien, à Zurbaran, à Vélasquez, à Goya, à Delacroix ou à Manet[…] [3].

Chaplin, de gauche (certains diront communiste) ? Sir Charlie Spencer Chaplin, né à Londres le 16 avril 1889, est un monument de l’histoire du cinéma, qu’il transfigure par sa créativité du temps du muet comme du parlant [4].

Miles Davis, activiste américain ? C’est plutôt d’une idole dont on parle : Tout le monde adore « Kind of Blue »(album paru en 1959, NDLR), même ceux qui disent ne pas aimer le jazz. L’album est frais, romantique, mélancolique et merveilleusement mélodique. Mais pourquoi les critiques le considèrent-ils tous comme le meilleur album de jazz de tous les temps ? [5].

Brassens, le bouffeur de curés anarchiste peut même être honoré dans un journal, disons, respectablement catholique : Génie universel, il est devenu un mythe par sa propre singularité [6]...

La liste des artistes célèbres et engagés est longue, avec les Aragon, Montand, Ferré, Brecht, Magritte, le mouvement Cobra, Costa Gavras… Autant de noms régulièrement encensés par la critique bourgeoise, qui, incidemment, se trouvent associés à ce que la bourgeoisie redoute le plus : l’engagement pour un changement de société…

Quelle ironie ! Nous ne savons pas ce que vous en pensez, mais, nous, la récupération, ça nous énerve prodigieusement. Un bon communiste n’est-il pas un communiste mort ? [7]

Alors on a décidé de vous donner un aperçu non exhaustif, mais sans fard et sans hypocrisie de cette autre forme de lutte : celle qui se fait avec le stylo, le fusain, les platines ou la pellicule. Une culture qui n’est pas seulement jugée sur la forme, mais sur la puissance de son message.

Parce que nous sommes des mauvais garçons et des mauvaises filles qui aimons bien les gens qui s’expriment sans détours ; qui rêvons d’une culture libérée et incisive, loin de celle que nous sert la télé formatée et les magazines de propagande.

Bonne lecture !

Le JIM

[1] Burn, Hollywood, burn !, in Fear of a black planet, Public enemy, Roadrunner, 2007

[2] RFI, mars 2010

[3] Le Point

, 24 septembre 2008

[4] Le Soir , 12 juillet 2010

[5] Slate.fr, 17 octobre 2009

[6] La Libre Belgique, 26 octobre 2001

[7] Un bon communiste est un communiste mort:citation tour à tour attribuée au général Patton, à Mc Arthur ou même à Fidel Castro, elle illustre la chasse aux sorcières mise en place par le général Mac Carthy aux États-Unis dans les années cinquante. Cette répression va avoir comme conséquence la poursuite des "traîtres" communistes, dans tous les domaines de la vie aux États-unis. Des dizaines de scientifiques et d’artistes en feront les frais ; Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Maccarthisme pour une liste des artistes concernés

La bande dessinée jouit d’une image d’Epinal qui veut qu’elle soit un art populaire. Or, il faut le constater, tant par ses auteurs que par ses personnages, elle reste l’apanage d’une frange très réduite de la population. Pourtant le populo en bande dessinée existe. Si on ne peut pas à proprement parler de bande dessinée de lutte, on remarque que le genre est arrivé à une maturité suffisante pour aborder tous les sujets et, dans certains cas sur lesquels nous allons nous attarder, à mettre les gens simples au centre des récits. En langue française, la BD populo est incarnée par quelques fortes personnalités qui ont choisi de donner leur point de vue sur le monde en le dessinant. À tout seigneur, tout honneur, nous allons prendre le temps de présenter celui qui a grandement contribué à la reconnaissance d’un certain déterminisme social dans la bande dessinée : Baru, lauréat du Grand Prix et par voie de conséquence Président du prochain Festival International d’Angoulême [1].

Baru, l’ascenseur social

C’est à Reiser, illustrateur minimaliste et iconoclaste apparu dans la foulée des événements de mai 1968, que Baru doit sa révélation. Contrairement à bon nombre d’auteurs, Baru est venu tard à la bande dessinée. Né en 1947, il ne signera son premier album qu’en 1982. Issu d’une famille ouvrière biculturelle de l’est de la France, son père est italien et sa mère bretonne, Hervé Baruléa se consacre tout d’abord dix ans à l’enseignement. Le métier de professeur d’éducation physique lui permet de dégager du temps pour se consacrer à cette bande dessinée qui l’attire comme un aimant. Reiser, qu’il compare souvent à un Jimi Hendrix du dessin d’humour [2], lui a donné l’envie de prendre la parole sur la société et sur l’état du monde qu’il connaît. C’est le début d’un parcours entier et totalement indépendant, qui n’aura de cesse d’utiliser la puissance des images.

Dans le village où il grandit, les camarades de classe de Baru sont tous d’origine immigrée. Alors naturellement, l’Algérie devient un pays important à ses yeux. En 1972-73, il y passe deux ans pour son service militaire. Ce voyage l’interpelle. L’indépendance algérienne deviendra le sujet de plusieurs de ses livres dans les décennies à venir.

Au milieu des années 1970, il lance avec ses amis Jacques Pierre et Daniel Ledran, marqués comme lui par le ton d’Hara Kiri et Charlie Hebdo, une revue satirique intitulée Le Téméraire qui paraît dans la région de Nancy. En 1977, il tombe " presque par hasard " [3] » sur La Distinction de Bourdieu qui lui fournit un arsenal pour mieux comprendre son propre parcours de fils de prolo. À ce moment, il devient évident que les héros des histoires qu’il est en train d’élaborer doivent être comme lui : le beau rôle, ou du moins le premier plan, sera pour les gens de peu. Cela donne Quéquette Blues, une fausse autobiographie dans la Meurthe-et-Moselle des sixties. Un soir de réveillon détonnant où quatre jeunes gars vont mettre tout en œuvre pour perdre leur pucelage. Derrière cette fuite en avant, il y a surtout le portrait de Villerupt, bastion communiste des Pays Lorrain. Ce sera le terreau de ses histoires et l’ancrage social de ses personnages. La matrice d’une œuvre en bande dessinée où la classe ouvrière ne sera pas qu’un décor, mais le cœur des histoires.

En 1982, ses premières planches paraissent dans le magazine Pilote. En 1985, Quéquette Blues reçoit le prix du meilleur premier album à Angoulême. La carrière de Baru est lancée. Il démontre que la bande dessinée peut proposer une lecture sociale du monde. Quéquette Blues, La Piscine de Micheville puis Vive la Classe s’enchaînent et composent une photographie de la vie dans les quartiers populaires et cosmopolites de l’est de la France. Ces œuvres de jeunesse connaissent ces jours-ci, sous le titre Villerupt 1966, une belle réédition en trois cents pages aux éditions Les Rêveurs, augmentée du film documentaire « Génération Baru » de Jean-Luc Muller.

Une constante s’installe dans les albums de Baru : le mouvement au sens propre et au sens figuré. Outre un talent graphique qu’il développe en autodidacte pour retranscrire visuellement le mouvement (un atout grâce à sa connaissance de l’anatomie enrichie par son passé de prof de gym), Baru va écrire le déplacement de ses personnages d’un milieu à l’autre.

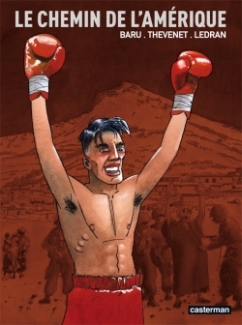

À dater de la fin des années 1980, c’est le point commun de ses albums : une course vers un autre statut. C’est le cas de Cours Camarade et de L’Autoroute du Soleil, sortes de road movie en bande dessinée. Le doigt enfoncé sur le bouton de l’ascenseur social, il trouve dans les récits de boxe la métaphore idéale. Il en parlera dans Le Chemin de l’Amérique, qui prend pour cadre le mouvement FLN en Algérie, puis dans L’Enragé, parcours typique sur la rage de vaincre, du HLM vers le ring aux paillettes.

Entre 1999 et 2003, il réalise une série tendre inspirée par son enfance : Les Années Spoutniks, chronique de la vie ouvrière et des rivalités de quartier. Baru y dépeint le déclin de l’industrie sidérurgique dans un chant d’amour pour le prolétariat.

Après avoir tant oeuvré à la solidarité dans ses histoires, Baru déclarait récemment dans un entretien : " ce qui m’intéresse, c’est de placer l’homme de peu, l’homme dominé, au cœur des conséquences de la domination qu’il subit " [4]. Le lorrain a en tout cas réussi à faire sien le fameux précepte de Lennon du « working class hero ». Récemment, l’auteur s’est engagé pour deux albums assez différents. L’un (Pauvres Zhéros), adapté de Pierre Pelot, aborde la thématique de la pédophilie dans un petit village des Vosges. L’autre, son dernier livre paru et intitulé Fais péter les basses Bruno !, se veut un hommage aux films de gangsters à la manière de Georges Lautner. Intelligemment, il oppose les cambrioleurs vieille école et la jeune génération pour un face à face qui tourne parfois au burlesque.

Baru évoque depuis plusieurs années son envie d’une série fleuve qui retracerait l’histoire de l’immigration italienne en France. Les années passant, ce projet Bella Ciao prend doucement et malheureusement des allures d’Arlésienne…

Qui a pris l’ascenseur ?

Probablement parce qu’il n’est pas ce qu’on appelle avec peu d’élégance dans l’édition « un gros vendeur », Baru n’a pas vraiment engendré de filiation directe en bande dessinée. Pourtant, son propos résonne dans les albums de plusieurs autres artistes du domaine. Il y aurait largement de quoi remplir des tonnes de pages ou une rubrique régulière dans le JIM, ce qui n’est pas à l’ordre du jour. On se contentera aujourd’hui de communiquer ci-dessous quelques noms en guise de pistes de lecture pour celles et ceux qui souhaitent entamer un catalogue de bande dessinée engagée.

Morgan Di Salvia

Dans le registre du dessin de presse qui fait mouche, Yan Lindingre (né en 1969) est certainement l’un des auteurs les plus doués de notre époque. Lindingre a une acuité exceptionnelle pour mettre le doigt là où ça fait mal. S’il poursuit une série au long cours intitulé Titine (référence à peine voilée à la série des illustrés Martine), le gaillard est aussi capable d’être percutant en une seule case, comme Reiser (encore lui) en son temps.

Etienne Davodeau, à hauteur d’hommes

S’il ne fallait souligner qu’une seule qualité dans les bandes de Davodeau, ce serait l’empathie. Cet auteur français (né en 1965) a cette capacité peu courante à placer ses histoires à hauteur d’hommes. De chair et de sang, ses personnages sortent du simple cadre dessiné, ils touchent à l’émotion, parfois simplement par leurs erreurs ou leurs errements. Il a contribué à l’élargissement du genre documentaire en BD, notamment avec son album reportage consacré à l’agriculture biologique (Rural !) ou sa chronique d’usine Les Mauvaises Gens.

Jean-Christophe Chauzy, le noir c’est la vie

Marqué comme bon nombre de gens de sa génération (il est né en 1963) par le néo-polar français et particulièrement Jean-Patrick Manchette, Chauzy fait du polar un élément fédérateur pour parler des classes populaires. Dans ses albums noirs, il retranscrit la vie des banlieues, leur violence ou la rugosité des rapports qui s’y installe. Le diptyque La Vie de Ma Mère, adapté en collaboration avec l’écrivain Thierry Jonquet (décédé en 2009), en est le meilleur exemple.

M.D.S.

Ouvrages cités :

- Baru, Quéquette Blues est disponible sous la forme d’une intégrale aux éditions Casterman.

- Baru, Villerupt 1966 (qui reprend Quéquette Blues, La Piscine de Micheville et Vive la Classe !) est disponible aux Editions Les Rêveurs, complété par un DVD documentaire.

- Baru & Thévenet, Le Chemin de l’Amérique est disponible sous la forme d’une intégrale aux éditions Casterman.

- Baru, L’Autoroute du Soleil est disponible aux éditions Casterman.

- Baru, Les Années Spoutniks est disponible sous la forme d’une intégrale aux éditions Casterman.

- Baru, L’Enragé (deux volumes) est disponible aux éditions Dupuis.

- Baru & Pelot, Pauvres Zhéros est disponible aux éditions Casterman / Rivages / Noir.

- Baru, Fais péter les basses, Bruno ! est disponible aux éditions Futuropolis.

- Chauzy & Jonquet, La Vie de Ma Mère, deux volumes disponibles aux éditions Casterman.

- Davodeau, Les Mauvaises Gens est disponible aux éditions Delcourt.

- Davodeau, Rural ! est disponible aux éditions Delcourt.

- Lindingre, Titine au bistrot, cinq volumes sont disponibles aux éditions Fluide Glacial

[1] Angoulême est ce que l’on fait de mieux dans le domaine en francophonie, même si cette grande foire de la BD ressemble plus à une bourse de collectionneurs qu’au festival de Woodstock. Il faut avouer, en toute honnêteté, que la dynamique du festival d’Angoulême a joué un rôle important dans la légitimation médiatique et critique de la bande dessinée. Sans compter que leurs expositions et animations sont la plupart du temps passionnantes.

[2] Cité dans Jeux d’Influence, Editions P.L.G., Montrouge, France, 2001

[3] Entretien dans la revue Patate Douce n°6, Editions Le Potager Moderne, Chantraine, France, 2004

Le Cinéma Nova fêtera bientôt ses quatorze années d’existence. Lorsqu’il est né, occupant une ancienne salle abandonnée initialement promise à la reconversion en bureaux, les écrans de cinéma disparaissaient les uns après les autres à Bruxelles. La tendance était alors aux grands complexes ayant une programmation plutôt uniforme. Le Nova est parti de ce constat pour offrir aux bruxellois une nouvelle vision du cinéma…

« Dans une société où le rôle de l’image et des médias de communication est devenu prédominant et tend à l’uniformisation, où le phénomène de privatisation a déjà atteint les services publics, le Nova est né de la volonté d’ouvrir et d’animer des outils et des espaces de recherche, de réflexion, de connexion, de confrontation et d’expérimentation autour de l’image en général et du cinéma en particulier. » Ainsi débute le Manifeste du Nova, réaffirmé chaque année depuis son écriture en 2007.

Le Cinéma Nova n’est pas une salle commerciale. Gérée par un collectif de bénévoles ayant adopté la forme juridique de l’association sans but lucratif, sa structure est vivante, toujours un peu précaire, même si pour certains son statut semble quelque peu ’installé’ dans le paysage bruxellois.

Une programmation éclectique.

Le Cinéma Nova fonctionne par programmes périodiques (mensuels, trimestriels...), parfois axés sur une thématique précise, ou ponctués de rendez-vous éclectiques. Ouvert en général du jeudi au dimanche soirs, il diffuse autant des longs que des moyens ou courts métrages de fiction, de films documentaires ou expérimentaux qui n’ont pas de distribution en Belgique, ou qui sont parfois jugés trop ’difficiles’ pour le circuit dit commercial. Le Nova a également ses rendez-vous annuels, comme le festival Offscreen centré sur l’étrange en collaboration avec l’asbl Marcel, les Pink Screens, rendez-vous festifs des genres et sexualités différentes co-organisés avec Genre d’à Côté asbl, ou encore le PleinOPENair estival lors duquel le Nova sort de ses murs et pose son écran sur des territoires en friche ou liés à des enjeux urbanistiques significatifs pour Bruxelles.

Les programmes recèlent également des rendez-vous réguliers comme l’emblématique Open Screen, une séance gratuite où la programmation est faite par le public : tout y est montré dès lors que le film ne dépasse pas 15 minutes. Récemment encore, le Nova a répondu à sa manière au manque criant d’écrans ouverts aux cinéastes et vidéastes indépendants, en créant la case de programmation ’Prima Nova’. L’auteur, parfois accompagné de toute son équipe, y vient présenter son film gracieusement et rencontrer le public.

Le Nova est également un lieu de débat sur les sujets animant la société, un lieu ancré dans le réel et ouvert à des collaborations avec d’autres groupes et associations. Cela a été le cas par exemple avec le récent ’No Border Camp’, une initiative organisée un peu partout en Europe depuis plus de dix ans et interrogeant les politiques européennes de répression envers les migrants. Lors d’un Open Screen consacré à cette initiative, le public a notamment pu découvrir les images, absentes des journaux télévisés, des violences policières qui se sont abattues sur les participants du camp et des passants qui voulaient rejoindre l’euro-manifestation syndicale du 29 septembre 2010. Cette séance était par ailleurs entourée de projections et débats sur les frontières européennes, parlant de celles et ceux qui ont l’outrecuidance de les franchir…

D’autres rendez-vous réguliers existent, comme les ’Live Soundtracks’, des ciné-concerts lors desquels des musiciens jouent en direct sur une projection muette. Les ’Nocturnes’ où sont montrées des oeuvres de genres et de sous-genres traditionnellement méprisées dans les conceptions cinéphiliques et critiques, mais qui proposent d’autres manières d’envisager le cinéma, souvent de manière décalée et pertinente. ’Ears Open’ permet de découvrir dans la pénombre de la salle des montages sonores apportés par le public. Le Cineketje du dimanche après-midi s’adresse aux enfants qui bénéficient également depuis peu de la participation du Nova au jeune festival annuel Filem’on. Et puis, n’oublions pas notre Microboutiek qui offre un espace de vente aux productions artistiques indépendantes tels livres, DVD, fanzines, BD, disques, objets divers, … et ce, de manière intermittente dans notre foyer-bar où autant les bières artisanales aux prix démocratiques, que l’ambiance générale participent à la convivialité du Nova.

Et si les séances ont parfois un peu de retard, pas de souci pour rencontrer et discuter tranquillement avec votre voisin de rangée sur un agréable fond musical, en effet : aucune publicité tonitruante et insupportable n’apparaitra jamais sur notre écran !

Nous ne serions pas complet en omettant de signaler que le Nova, véritable ovni dans le paysage bruxellois, n’est pas pour autant esseulé car il entretient des liens avec des lieux à l’approche et à l’organisation similaires, actifs un peu partout dans le monde. Depuis fin 2009, le Nova est d’ailleurs à l’origine de la mise en réseau de ces cinémas dits alternatifs en Europe. Intitulé Kino Climates, cette plate-forme a pour but de faciliter les échanges d’informations, de copies et d’expériences, mais aussi de faire entendre ses multiples voix qui diffèrent de celles des multiplexes ou des salles d’art et essai traditionnels. Enfin, il arrive également que le Nova soit invité à présenter une programmation spécifique au-delà de nos frontières, dans des festivals européens, voire même plus loin, comme en septembre dans plusieurs villes chinoises, et il y a quelques années en Inde ou encore au Bénin.

Un fonctionnement atypique

Le Cinéma Nova fait partie de ces lieux culturels bruxellois ne se définissant pas linguistiquement comme francophone ou néerlandophone, et est financé par l’argent public des deux communautés. Et oui : c’est possible ! Le Nova n’est la vitrine d’aucune communauté, il est ouvert à toutes les cultures.

Comme le signale notre Manifeste, chaque personne pénétrant sous l’enseigne composée d’objets de récupération au numéro 3 de la rue d’Arenberg, est susceptible un jour ou l’autre de devenir ’acteur’ du Nova, en intégrant l’équipe. En effet, le fonctionnement du Nova repose depuis sa création sur le collectif et le bénévolat. Cependant, depuis quelques années, un poste mi-temps est dévolu à la comptabilité, activité dense, complexe et néanmoins essentielle. Et depuis 2008, un système de « tournantes » est expérimenté concernant cinq postes de coordination, qui tendent à assurer le minimum de tâches nécessaires au bon fonctionnement du lieu, sachant que ces postes tournent environ tous les trois mois entre les membres réguliers de l’équipe afin de maintenir ces tâches collectives.

Cet aspect collectif prédominant se retrouve ainsi à tous niveaux, y compris la programmation, par la mise en place d’un comité et d’une réunion de programmation, plutôt que d’un programmateur ou d’un directeur artistique.

Le Nova est bien entendu ouvert à des propositions extérieures, dont l’opportunité est discutée lors de ces réunions collectives. Il n’est d’ailleurs pas rare que l’atterrissage au sein de l’équipe du Nova se fasse via l’organisation d’une programmation thématique.

Le fonctionnement refuse également la hiérarchie, ce qui suppose un grand nombre de réunions. Les décisions ne sont jamais prises après un vote mais toujours sur le mode d’un consensus argumenté et acté. Autour d’un « noyau dur » d’une quinzaine de personnes, on compte une centaine de bénévoles dont la plupart participe aux activités liées à l’ouverture du lieu (bar, caisse, projection…) mais aussi par exemple au graphisme, à l’étiquetage et à la distribution du programme.

Il est bien évidemment difficile de résumer en un seul texte quatorze années d’histoire de ce lieu, dès lors un conseil : passez les portes du Nova et venez le découvrir ! Vous participerez peut-être à sa vie prochainement !

Le Cinéma Nova

Photos : Cinéma Nova

A l’adresse ’www.nova-cinema.org’ vous trouverez le Manifeste du Nova.

Nous vous conseillons également de consulter, dans la rubrique ’Archives’, les journaux-programmes numéros 69 et 97, constitués de textes développant tous les éléments à peine esquissés ici. Les numéros 93 et 94 vous présenteront les dix semaines de programmations du dixième anniversaire du Nova, une sorte de guest-list des coups de coeur de l’équipe et un bon moyen de pénétrer notre univers.

Ce texte est tiré d’un livre assez insolite, publié par Ernest Mandel en 1986. Cet intellectuel marxiste de renom, disparu il y a quinze ans, le 20 juillet 1995, a été sans doute l’un des penseurs qui ont le plus profondément influencé la génération de 68. Connu en particulier pour ses travaux économiques, notamment le Traité d’économie marxiste (1964) et Le capitalisme du troisième âge (1972), il s’est aussi intéressé à un grand nombre de questions dans de multiples domaines. Il aborde ici l’histoire sociale du roman policier, en particulier dans la France de l’après 68. De nombreuses idées de lecture pour l’été.

NDR : Nous reproduisons ce texte d’Ernest Mandel avec l’aimable autorisation de la Ligue Communiste Révolutionnaire-Belgique. Le chapeau a quant à lui été écrit par la rédaction web de la LCR, l’encart d’actualisation est du JIM.

Au cours des dix dernières années, un nouveau sous-genre de roman policier est apparu. Comme il se devait, il est né en France. C’est un pur produit de Mai 68 et de l’après Mai 68. On pourrait l’appeler « polar révolutionnaire », ou « nouveau roman noir », ou encore littérature néo-populiste.

Mais peu importe l’étiquette, il s’agit de saisir la tendance générale, la nature du genre, celle d’une mise en question radicale de la société dans son ensemble, de l’Etat et de ses appareils, y compris de la police, y compris des détectives privés. La violence, qui est toujours la caractéristique principale du genre, n’est plus avant tout criminelle et individuelle, ni exceptionnelle, comme dans le roman d’espionnage. C’est la violence institutionnelle quotidienne – ou, si l’on veut, le terrorisme d’Etat – qui est catégoriquement dénoncée, à laquelle s’oppose l’insignifiante mini-violence des laissés-pour-compte.

Contre la violence de l’Etat

(…) les romanciers appartenant a cette catégorie (…) prennent généralement conscience du fait que la révolte individuelle – ou de petits groupes – contre la violence institutionnelle n’a aucune chance. L’aspect romantico-donquichottesque encore présent chez les grands ancêtres du roman noir – Hammett, Chandler, Ross MacDonald – et qui revient chez Trevanian, Cook et les autres, a ici disparu. Si ce nouveau sous-genre est typiquement français, et ne pouvait être que français en fonction de ce qu’a été l’évolution (et la potentielle révolution) sociale des vingt dernières années, il possède néanmoins quelques antécédents anglo-saxons. Un Américain du nom de Jim Thompson, qui après un moment de gloire fut quasiment oublié durant deux décennies, a écrit, avec Le Démon dans ma peau (1966) [Folio-Policier, 2002 ; titre original anglais : The Killer Inside Me], l’exemple le plus hallucinant du récit (de l’assassin) à la première personne. Le meurtrier est ici un flic psychopathe et sadique, qui essaie de détruire quelques-unes de ses victimes en les noyant sous un torrent de banalités. L’univers maudit de Jim Thompson ressemble à l’univers néo-populiste français, mais il n’en possède pas la dimension nettement politique.

Un ancêtre anglo-saxon plus engagé est l’écrivain Sam Greenlee (The Spook who sat by the Door, 1969) [Ivan Dixon en a tiré un film en 1973] (…). Mais si cet auteur partage les préoccupations politiques, clairement révolutionnaires de beaucoup d’auteurs néo-populistes français, il n’a pas leur lucidité. Il charrie l’illusion qu’une petite minorité résolue s’adonnant à la guérilla urbaine pourrait venir à bout de la bourgeoisie américaine, de son Etat et de son armée.

Le « néo-polar » de Jean-Patrick Manchette

Le néo-populisme français est l’enfant littéraire légitime de Mai 68, mais sa filiation passe par l’école dite du « néo-polar », essentiellement représentée par John Amila, Francis Ryck, Jean-Patrick Manchette et Frédéric Fajardie. Le plus important de ces auteurs est incontestablement Jean-Patrick Manchette [1942-1995 – L’intégrale de Manchette a été rééditée par Gallimard en 2005, dans la collection Quatro], qui a écrit, avec L’Affaire N ‘Gustro (1971) [Folio-Policier 1999], calquée sur l’affaire Ben Barka, une féroce parodie du « néo-polar » à thèse. L’ambiguïté des personnages s’étend a ceux présumés de gauche (la gauche respectueuse, comme disait Sartre), avec leurs illusions mille fois contredites par l’histoire, avec leur impuissance devant la violence de l’Etat et de l’extrême droite. On aurait pourtant tort de faire croire, comme l’ont écrit certains critiques, que Manchette essaye de blanchir ou de présenter sous une lumière favorable les assassins de Ben Barka, leurs complices et leurs indics. II n’en est rien. Le caractère pleutre et falot de plusieurs d’entre eux rend ce crime d’autant plus ignoble lorsqu’on s’aperçoit de quels instruments somme toute pitoyables « la raison d’Etat » est amenée à se servir.

Les opinions gauchistes de Jean-Patrick Manchette sont indéniables. Dans Nada (1972) [Folio-Polar 1999], la férocité de la répression policière est dépeinte de manière cinglante. Mais le côté délibérément tordu et ambigu de ses récits permet qu’ils puissent être mal compris, voire même appréciés par des lecteurs apolitiques, sinon par des cinéastes et des critiques de droite. Une manière de présenter comme dérisoire toute action politique, parce qu’inefficace et condamnée à l’échec, rend finalement cette littérature moins « désintégratrice » par rapport au système qu’elle n’en donne l’impression de prime abord.

De ce point de vue, Jean-Patrick Manchette poursuit une certaine tradition anarchisante et gauchiste. En jetant dans le même sac les possédants et les révolutionnaires, tous caractérisés par la même prétendue absence de lucidité et d’humanité généreuse, cette tradition finit par faire gober au lecteur la vieille « sagesse » des classes dominantes – devenue le lieu commun véhiculé par une fraction des masses populaires –, celle du « Plus ça change, plus c’est la même chose » et du « Il y a toujours eu des riches et des pauvres, des dominants et des dominés ». Conclusion au premier degré : ça ne sert à rien de se révolter. Conclusion au deuxième degré : que les choses restent comme elles sont, on ne peut tout de même rien y changer ; cultivons notre jardin, pour le plus grand bien des puissants s’entend. Comme quoi, révolte individuelle et révolution sociale ne s’épaulent pas automatiquement.

Il est vrai que Jean-Patrick Manchette restreint apparemment son rejet au seul révolté individuel : « Le terrorisme gauchiste et le terrorisme étatique, quoique leurs mobiles soient incomparables, sont les deux mâchoires du même piège à cons. (...) Le desperado est une marchandise, une valeur d’échange, un modèle de comportement comme le flic ou la sainte. (...) C’est le piège qui est tendu aux révoltés, et je suis tombé dedans. » Comme il ne fait guère de distinction entre « révolté » et « révolutionnaire » et que le révolutionnaire est pour lui inexistant et impossible (« le marxisme est une duperie »), cela revient finalement au même. Son succès est d’ailleurs dû en partie au fait qu’il exprime, à sa manière, l’immense désenchantement de l’après Mai 68, renforcé plus tard par la déception de l’après Mitterrand.

Un polar prolétarien ?

Autre chaînon intermédiaire entre le roman noir classique et le nouveau roman noir, Jean Amila [Jean Meckert, 1910-1995]. Après ses premières œuvres qui le rattachent a Léo Malet, père du roman noir français, il réalisera, dans Le Pigeon du faubourg (1981), ainsi que dans quelques autres romans, une sorte de synthèse entre le « polar » à proprement parler et le roman prolétarien qui s’efforce de faire comprendre au lecteur la réalité de la condition ouvrière, surtout artisanale d’ailleurs [Parmi ses romans réédités, on trouve Le Boucher des Hurlus (1982), Folio policier Gallimard, 2002].

En revanche, Francis Ryck [Yves Delville, 1920-2007], qui n’a rien d’un gauchiste, prendra en compte la plupart des thèmes d’après Mai 68 qui domineront la littérature néo-populiste. La Peau de Torpédo (1968) [Jean Delannoy en a tiré un film en 1970] et Drôle de pistolet (1969) [adapté au cinéma par Claude Pinoteau, 1973] mettent en scène des marginaux et des révoltés s’obstinant a porter des chiquenaudes à une société inhumaine qu’ils ne réussissent ni a comprendre ni a combattre avec un tant soit peu d’efficacité [Parmi ses derniers livres : La discipline du diable, L’Archipel, 2004 et La Casse, Scali, 2007].

Georges-Jean Arnaud, qui occupe une place à part dans cette transition, est le plus prolixe des écrivains français (plus de trois cents romans !). Il avait débuté en 1952 avec un polar traditionnel, Ne tirez pas sur l’inspecteur et, à partir des années soixante-dix, il débouche sur le « polar politique anticapitaliste » : dénonciation de l’establishment nucléaire dans Brûlez-les tous, aliénation de l’individu par le modèle de consommation bourgeois dans Le Coucou (1978), dénonciation de la CIA et de tous les scandales de « l’Amérique paranoïaque, celle de Nixon et du Ku-Klux-Klan, de la John Birch Society et des repus », dans la série Le Commander [Fleuve noir, 1961-1986].

Après Frédéric Fajardie [1947-2008] (Tueurs de flics, 1979), qui fit l’effet d’une bombe par sa rage violente, et dont les romans portent les traces d’une certaine fascination militariste chère à la Gauche prolétarienne défunte, le nouveau roman noir (ou roman néo-populiste) atteint toute sa lucidité politique de critique sociale avec des auteurs comme Jean-Francois Vilar, Didier Daeninckx, Thierry Jonquet, Gerard Delteil et Pierre Marcelle.

Jean-François Vilar

Jean-François Vilar, ancien militant de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR), lié à la tradition surréaliste, met en scène avec C’est toujours les autres qui meurent (1982) [Actes Sud, 2008], Passage des singes (1984) [J’Ai Lu, 1998], Etat d’urgence (1985) [J’Ai Lu, 1998], Bastille Tango (1986) [Actes Sud, 1998], des personnages d’extrême gauche ou d’ex-extrême gauche (journalistes type Libération, exilés latino-américains, brigadistes rouges italiens) qui se heurtent à la toute-puissance meurtrière des flics. Comme chez nombre d’auteurs de romans noirs, ce n’est pas seulement « le système » qui tue, chez Jean-François Vilar, c’est aussi la police au sens littéral du terme qui est coupable de meurtre. Ainsi, dans C’est toujours les autres qui meurent, un commissaire de police vaguement social-démocrate déclenche une tuerie à Beaubourg... alors qu’un président de la République social-démocrate vient d’être élu.

Etat d’Urgence est un livre remarquable, l’un des meilleurs romans à suspense de ces dernières années. A Venise, dont l’atmosphère équivoque est bien évoquée, séjourne un cinéaste qui a sacrifié son talent au succès commercial pour pouvoir terminer un film sur le terrorisme. Il est accompagné d’un brigadiste repenti censé l’inspirer pour le scénario. Aux scènes du Carnaval, animées par la fine fleur intellectuelle vaguement décadente de toute l’Europe, se mêle une folle entreprise de chantage à la terreur menée par les Brigades rouges, qui finit par menacer de noyer la cité des Doges sous une marée noire. Flics et brigadistes s’affrontent, puis la mafia tranche le conflit a sa façon, guidée par un « parrain » lié à la fois aux milieux du cinéma, du terrorisme et aux forces de l’ordre, et qui s’offre en outre le luxe d’acheter le cinéaste. Tout se termine à nouveau par un massacre général perpétré par la police.

Jean-François Vilar prête au chef mafieux des propos résumant avec pertinence un certain après Mai 68 : « Cette histoire de terroristes est très bien. Le repenti est l’emblème tragique de notre époque. L’espoir, le reniement, les procès... » Quand les mafieux s’adonnent à la sociologie politique et se piquent de psychanalyse, il n’y a plus qu’a tirer l’échelle. Ou a écrire des romans noirs...

De Daenincks à Jonquet

Didier Daeninckx s’est surtout fait remarquer avec Meurtres pour mémoire [Gallimard, Série Noire 1984 ; folio policier, 1999], roman qui a le mérite de rappeler l’assassinat par la police, le 17 octobre 1961, à Paris, de centaines d’ouvriers algériens manifestant contre la guerre d’Algérie. Daeninckx est proche du PCF, et pourtant l’inspiration de ses livres, surtout de Meurtres pour mémoire, fait plus penser à l’extrême gauche, pour qui se souvient des positions que soutenaient à l’époque les uns et les autres. Tous ses livres, qui connaissent un succès considérable dans les pays de l’Est, sont marqués par le souci de l’histoire oubliée, ce que d’aucuns appellent les « cadavres dans le placard », c’est-à-dire par le désir de ressusciter les vaincus de l’histoire.

Thierry Jonquet, militant de la LCR, a écrit deux sortes d’ouvrages : d’une part des romans politiques et, d’autre part, des romans noirs se situant dans des milieux de marginaux, voire dans des asiles psychiatriques. La deuxième catégorie a peut-être été davantage appréciée par la critique et par un large public. La Bête et la Belle (1985) a été choisi comme n° 2000 de la fameuse Série noire.

Thierry Jonquet a publié ses polars politiques sous le pseudonyme provocateur de Ramon Mercader. Dans Du passé faisons table rase [folio policier, 2006], un secrétaire général du PCF visiblement calqué sur Georges Marchais, et présenté comme choisi et manipulé par le KGB, s’efforce de déjouer, au moyen de meurtres systématiques, des tentatives de chantage dont il pourrait faire l’objet. La manipulation réciproque des services d’espionnage impérialiste et stalinien, la grisaille et l’absence de convictions politiques profondes des appareils de toute sorte, la réification et l’instrumentalisation extrême des hommes et des femmes de ce milieu sont décrites de manière convaincante.

En fait, il y a un cordon ombilical qui relie les romans politiques aux romans noirs de Thierry Jonquet. La coupure quasi schizophrénique des personnages de La Bête et la Belle correspond à la coupure non moins nette des agents mis en scène dans Du passé faisons table rase. Ici, un instituteur propret et ponctuel à souhait qui entasse d‘innombrables sacs d’ordures dans son appartement. Là, des professionnels de la surveillance, de la délation, du chantage et de l’assassinat « pour la cause » (celle du « communisme » et de la « liberté »), qui mènent une vie quotidienne de petits-bourgeois médiocres, se délectant de pêche et d’aventures érotiques minables.

« C’était fou. Un exemple de comment les gens ne s’entendent pas, de la coupure de la sphère privée et de la sphère publique, du domestique et du public », affirme Thierry Jonquet dans une interview accordée au journal Le Monde (21·22 avril 1985). Et il poursuit : « Le regard du polar est outrancier, très scandalisé. Il ressemble tout à fait a un regard de militant. » Derrière l’effort de lucidité, il y a aussi son vécu, qui l’a extrêmement sensibilisé. Thierry Jonquet est marqué par une expérience professionnelle. Il a travaillé comme ergothérapeute dans un hospice de vieillards et dans des hôpitaux psychiatriques. « J’ai reçu ça dans la gueule, j’en ai bavé de cet hosto, cela m’était resté en travers de la gorge, je voulais le dire, et pour cela, le polar, ça collait. » De là son obsession pour le comportement « anormal » dans la « normalité » bourgeoise, voire pour les malades mentaux.

Jouir de la violence ?

Jean-Bernard Pouy (Suzanne et les ringards, 1985), moins politique dans ses romans que Jean-Francois Vilar, Didier Daeninckx ou Thierry Jonquet, est également moins amer et plus tendre dans son style, plus indulgent pour l’humanité telle qu’elle est [ses derniers titres : La récup’, Fayard noir, 2008 ; Mes soixante huîtres, Folie d’encre, 2008 ; Rosbif saignant, Coop-Breizh, 2009 ; Cinq bières, deux rhums, Baleine, 2009].

Gérard Delteil [Gérard Folio], auteur prolifique versant volontiers dans le pastiche, y compris dans Meurtre dans l’Orient-Express, narre dans Solidarmoche (1984) [épuisé] une sombre histoire d’infiltration, par plusieurs services secrets de l’Est et de l’Ouest, d’une activité de soutien aux syndicats clandestins en Pologne. Il a le mérite d’une prise de position claire en matière de culte de la violence : « Je n’aime pas non plus les polars complaisants, genre sado-maso, style SAS. On peut montrer l’horreur et la violence pour les dénoncer, pour exprimer sa révolte contre les atrocités, mais on peut aussi prendre un plaisir malsain à décrire des scènes de torture, de massacres de camps de concentration, de viols. Tout le problème est dans cette complaisance, à laquelle je vois mal comment on pourrait échapper dans des livres basés justement sur le principe de procurer au lecteur le maximum de délicieux frissons d’horreur à propos d’atrocités subies par d’autres. » (Interview publiée dans Cahiers pour la littérature populaire, n°6, été 1986) [son dernier roman, Speculator, L’Archipel, 2010, se déroule dans le monde de la finance].

Pierre Marcelle (Terrain lourd, [Fayard, 1981]) pratique lui aussi le pastiche dans Le Bourdon [écrit avec Hervé Prudon, Jean-Luc Lesfargues, 1982], une adaptation fort savoureuse du Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo.

René Belletto (L’enfer, 1985) doit sa force au passé révolutionnaire latino-américain de certains de ses protagonistes, qu’il évoque avec une grande efficacité [son dernier titre, Hors la loi, P.O.L., 2010, parle d’un type qui se trouve toujours au mauvais endroit au mauvais moment…].

Daniel Pennac est plutôt un gros calibre littéraire. Mais le thème d’Au bonheur des ogres [1985, rééd. Folio 1997] – une secte démoniaque qui opère dans le sillage des persécutions antijuives nazies – est assez invraisemblable.

Frédéric Krivine, un jeune espoir du suspense, s’est révélé grâce à son remarquable Arrêt 0bligatoire (Denoël, 1986) [autres titres : Un souvenir de Berlin, Denoël, 1990 et Des noires et une blanche, Mille Et Une Nuits, 1995].

Tous ces auteurs ont en commun, outre le rejet d’une société corrompue, corruptrice et inhumaine, une vue assez sévère sur les individus, tous plus ou moins tarés, qu’elle a produits. Avec eux, il n’y a ni héros ni héroïnes. On est aux antipodes du « héros positif » de feu le « réalisme socialiste », genre en voie de s’éteindre lentement également dans la littérature soviétique. Les personnages, y compris ceux ou celles avec lesquels les auteurs paraissent s’identifier, sont marques par le doute, l’hésitation, le sentiment d’impuissance, le remords, l’ambiguïté, la culpabilité, un tantinet de paranoïa sinon de haine de soi-même. Encore une fois, l’après Mai 68 est passé par là.

Un réalisme du désespoir

C’est dans ce sens que le nouveau roman noir reprend en partie la tradition du populisme, voire du naturalisme d’antan. Si toute la littérature dite policière du dernier quart de siècle apparaît en quelque sorte comme la littérature réaliste par excellence de notre époque, si elle fournit un miroir dans lequel la réalité sociale est mieux reflétée que dans l’analyse minutieuse des états d’âme ou dans les sempiternelles images d’Epinal, de la gauche autant que de la droite, une dimension de la réalité humaine en est pourtant absente.

En effet, dans la vie de tous les jours, le sublime côtoie l’infâme, le courage se retrouve côte a côte avec la lâcheté, la constance et la fidélité sont autant présentes que la capitulation et la trahison, l’oppression sociale suscite toujours le rejet actif et la résistance, le mouvement d’émancipation n’a pas disparu, l’effort tenace et millénaire de changement social délibéré se poursuit, malgré les échecs et les déceptions. De cela, le nouveau roman noir ne s’en fait pas l’écho. C’est pourquoi il est en fin de compte moins réaliste qu’on ne le dit. Mais n’est-ce pas lié à la nature même d’une littérature centrée sur le crime et la violence et donc, par la force des choses, tournée davantage vers le sol que vers le soleil ?

La société française ne serait pas ce qu’elle est si, à côté du « polar révolutionnaire », ne subsistait pas le polar traditionnel « intégriste » bourgeois, voire ouvertement contre-révolutionnaire. Quelques nouveaux talents y ont également surgi, avant tout Hugues Pagan, inspecteur de police et ancien philosophe. Ses personnages ambigus différent peu des prototypes « divisés » de Thierry Jonquet. Signalons notamment son Last Affair (1985).

En revanche, dans la série des SAS de Gérard de Villiers, dans les romans de Jean Bruce et chez leurs innombrables suiveurs triomphe un manichéisme facile et puéril, fait d’un anticommunisme viscéral, d’un racisme à peine déguisé, de sexisme, d’un rejet brutal de la décolonisation, d’une réhabilitation sans fard du nationalisme cocorico et du colonialisme français. Cette littérature, en général d’une pesante monotonie malgré ses prétentions à l’excitation et à l’exotisme, assure une fonction sociale précise au service de l’idéologie dominante. Autre chose est de savoir si elle remplit cette fonction de manière efficace. Là, le doute est heureusement de plus en plus permis.

En Amérique latine aussi…

Les mêmes causes ayant les mêmes effets, le Mexique – et dans une moindre mesure l’Argentine – ont vu, eux aussi, une vague de « neo-polars » ou de romans noirs progressistes déferler sur la scène littéraire, après la radicalisation prérévolutionnaire que connurent ces pays à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix. Contentons-nous de mentionner quatre auteurs argentins : Tizziani avec Noches sin Lunas ni Soles (1975) ; Alberto Speratti avec El Crimen de la Calle Legalidad (1983) ; Osvaldo Soriano avec une jolie parodie, Triste, solitario final (1973) [Trad. française : Je ne vous dis pas adieu, Grasset, 1999] ; Juan Carlos Martelli avec El Cabeza, considéré comme le chef-d’œuvre du roman policier argentin. (Les trois derniers écrivains se sont exilés loin de la dictature.)

Les auteurs mexicains sont mieux connus et plus appréciés au plan international. Ils le méritent certainement. Le plus ancien du groupe est Paco Ignacio Taibo II, qui a également rédigé un ouvrage érudit sur les origines du Parti communiste mexicain. Anarcho-syndicaliste de vocation bien que très ami du Parti communiste cubain, il est le créateur du détective prive Hector Belascoaran Shayne, qu’il « tue » dans No habra final feliz (1981) [Pas de fin heureuse, Rivages/Noir, 1997]. Ou, plus exactement, il le fait tuer par les flics, comme c’est le cas dans de nombreux romans noirs français. A cette différence près qu’il s’agit ici d’une police non officielle manipulée par la police « officielle » et par le gouvernement, les fameux « faucons », auteurs du massacre des étudiants de l’été 1968 sur la place Tlatelolco, à Mexico.

A côté de Paco Ignacio Taibo II, il faut signaler Rafael Ramirez Heredia, avec Trampa de métal ; Raul Hemandez Viveros ; Rafael Bernal, avec El complot mongol (1969) [Le complot mongol, Serpent noir, 2004], considéré par d’aucuns comme le meilleur polar mexicain, écrivain cependant moins engagé que les autres auteurs mentionnés. Il faut aussi accorder une place particulière au remarquable Morir en el golfo (1985) [La mort à Vera Cruz, Seuil, 2002], de Hector Aguilar Camin, ouvrage qui dénonce la complicité entre la bureaucratie syndicale dite des charros et l’appareil d‘Etat, y compris la police.

Comme ce fut le cas deux décennies plus tôt pour des auteurs comme Robbe·Grillet et Nabokov, la vogue récente du polar en Amérique latine a amené des romanciers célèbres comme Carlos Fuentes, Guillermo Thorndyke, Jorge Ibarguëngoitia, Mario Vargas Llosa, Cortazar et Gabriel Garcia Marquez, à flirter avec le roman policier.

Une société criminelle

La conclusion s’impose d’elle-même. L’histoire du roman policier est une histoire sociale, car elle apparaît comme inextricablement liée a l’histoire de la société bourgeoise – voire de la production marchande – et surdéterminée par elle. A la question de savoir pourquoi l’histoire de la bourgeoisie se reflète dans celle de ce genre littéraire bien particulier, la réponse est celle-ci : l’histoire de la société bourgeoise est aussi celle de la propriété ; l’histoire de la propriété implique celle de sa négation, c’est-à-dire l’histoire du crime. L’histoire de la société bourgeoise est aussi celle de la contradiction de plus en plus explosive entre, d’une part, des normes mécaniquement imposées de comportement et de conformisme social et, d’autre part, les passions, les désirs, les besoins des individus, contradiction qui se décharge dans des transgressions de plus en plus violentes des normes, y compris par des crimes. La société bourgeoise, née de la violence, la reproduit constamment et en est saturée. Elle provient du crime et elle conduit au crime, commis à une échelle de plus en plus industrielle. En définitive, l’essor du roman policier s’explique peut-être par le fait que la société bourgeoise, considérée dans son ensemble, est une société criminelle.

Ernest Mandel

Ce texte est tiré du dernier chapitre de l’ouvrage d’Ernest Mandel intitulé « Meurtres exquis. Histoire sociale du roman policier », préfacé par Jean-François Vilar, et publié aux éditions « La Brèche » à Paris, en 1986. Republié en Suisse dans le bimensuel « solidaritéS » n°171 (09/07/2010)

Paru en 1986, cet article ne pouvait prédire qui seraient les auteurs du nouveau polar en 2010. Citons quelques-uns d’entre eux qui peuvent aujourd’hui relever de ce genre :

– Jean-Claude Izzo : décédé en 2000, il eut entre autres le temps d’écrire une trilogie marseillaise (Total Khéops, Chourmo et Soléa, parus entre 1995 et 1998 dans la Série Noire) mettant en avant la misère sociale et économique de la cité phocéenne. L’adaptation télévisée qui en découla n’est pas conseillée.

– Pascale Fonteneau, née en 1963 et exilée en Belgique compte une dizaine de romans policiers à son actif. La Vanité des pions, paru en 2000 (Gallimard / Série Noire), revient sur l’exploitation des sans-papiers, un an après le meurtre de Semira Adamu [1].

– Marc Villard qui, selon le mot de son éditeur, dépeint un univers peuplé de personnages écrasés par la société. Mentionnons La Porte de derrière (1993, Gallimard/Folio policier), ou le noir recueil de nouvelles, Personne n’en sortira vivant (2003, Rivages / Noir).

Enfin, Jean-Patrick Manchette est mort en 1995, Thierry Jonquet en 2009. Jean-Bernard Pouy reste tout aussi prolifique.

Gérard Craan

[1] Coïncidence éditoriale

Taha Adnan est un poète marocain résidant en Belgique.

Dans le poème qu’il propose ici, New York est loin d’apparaître comme un eldorado... Cette ville reste associée aux yeux du poète au racisme anti-noir, illustré par la mort d’un jeune Libérien, tué sans raison par des policiers en 1999.

Ce texte a été écrit en arabe, et traduit en français.

Bienvenue à New York

Haut lieu de bains de foule épars

Dans un air peu libre

De fonctionnaires actives

Portant d’élégants tailleurs classiques

Avec d’informes chaussures de sports

D’obèses qui mangent des hot-dogs

Sans éructer

........……………………......

Ici personne ne s’occupe de personne

New York

Demeure des nomades

Station des marcheurs

N’ôte pas tes sandales

La vallée n’est pas sacrée

N’allège pas ton pas

Nulle dépouille ici

Point d’ancêtres

Et nuls sépulcres

Maintiens au contraire

Le rythme saccadé de tes pas

Avec le même fracas confiant

Car nul ne se perd

Dans ce labyrinthe bien clos

Bienvenue à New York

Là où la liberté dort

Debout

En statue

Rouée de coups de flashs

Assiégée par les touristes

Statue qui voit tout

Entend

Et ne dit mot

Bienvenue à New York

Ici la terre ne cesse de heurter le ciel

Violant ses mystères

Cherchant refuge loin auprès des étoiles

Accrochant sa dépouille

A une vieille branche de la voie lactée

Bienvenue à New York

Où l’on fonde une école réaliste

Pour l’imagination du futur

Où l’on invente pour le monde

Sa nouvelle langue

Son unique langue

Et où l’on projette pour tous

Une vie paisible

Dénuée de sentiments

Et de rancœurs

Bienvenue à New York

Ici les Cow-boys ont tiré

Quarante et une balles

Sur Amado Diallo

Car sa couleur de peau avait nourri leurs soupçons

Ici le jeune Guinéen a quitté ses rêves

D’apprendre l’informatique

Et mener les électrons paître dans Silicon Valley

Ici le sang a imploré

Le sang :

Frère en ce brun de peau

O descendant de l’Afrique martyre

Vois tes concitoyens blancs et purs

M’apprendre au lieu de la programmation

A nager dans le sang épais

........……………………......

Frère, j’expire car mon rêve

Est de couleur claire

Mon unique forfait :

C’est de porter ma blessure et ma terre

Cherchant une patrie

D’ombre

Et d’eau

Ici le sang a renié

Le sang :

Suis-je ton frère à présent ?

Où étais-tu donc cousin

Lorsqu’ils ont traîné mon aïeul en esclave

A leurs champs du Sud ?

Qui parmi les tiens l’a protégé ?

Qui s’est battu pour lui ?

Et qui......?

Seul baigne maintenant dans ton sang

Ou abîme-toi là jusqu’aux racines

L’Afrique est enfer du monde

Maudits sont ses fils

Sans faute commise

Une sécheresse verdoyante grimpe

A l’arbre de la Terre

L’Afrique

En est le tronc rongé

Quant à toi, bienheureux peuple blanc

Engagé derrière la statue

Peuple du Paradis prédestiné

Délecte-toi dans la liberté, bienheureux

Choisis comme bon te semble :

Coca-Cola ou Pepsi-Cola

Macdonalds ou Burger King

Pizza Hut ou Domino’s Pizza

Visa ou Mastercard

Choisis la perpétuité ou la peine capitale

Tel-Aviv ou Jérusalem

L’Amérique ou l’Amérique

Choisis Ô peuple libre et heureux

Choisis entre Georges Sam

Et Georges W. Sam

Choisis sans te soucier du sang de Ham

Et ses rêves ébouriffés

Peuplés de Computer

Et peut-être d’une brune amante

Dont l’étreinte lui aurait fait oublier

La mort gisant là-bas

La sécheresse ténébreuse

Et le tronc rongé.

Taha Adnan, Boston, Octobre 2000.

Traduit par Siham Bouhlal

Les policiers, traduits en justice un an plus tard, seront acquittés.

Amadou Diallo devient un symbole de la brutalité policière envers les Noirs.

Taha ADNAN

Né en 1970 à Safi, Taha Adnan a grandi à Marrakech où il participe en 1994 à la publication d’Algarade poétique, une revue dédiée à une nouvelle poésie contestataire. Il vit à Bruxelles depuis 1996, où il a poursuivi des études supérieures en Management et en GRH avant de travailler au Ministère de la Communauté française.

Son premier recueil, publié en 2003, a été primé et republié aux Emirats Arabes Unis. Une traduction française de ses poèmes - Transparences - est parue en octobre 2006 chez "L’Arbre à Paroles".

Son dernier livre de poèmes "Je hais l’amour" est paru, en arabe, en 2009. Une édition bilingue arabo-française est parue aux éditions "Le Fennec" à Casablanca en février 2010.

Bon nombre de nos contemporains ne comprennent pas (ou plus) la marche actuelle des événements. Face à l’apparente complexité du monde, certains d’entre eux baissent même les bras ; ne cherchant plus à le décoder, ils entretiennent ainsi leur propre ignorance. À leur décharge, il faut toutefois reconnaître que le flux croissant d’informations quotidiennes aussi anecdotiques qu’inutiles qui les assaille ne facilite guère la lecture du monde qui les entoure. Il n’empêche que l’inintelligence de la situation actuelle semble avoir atteint son paroxysme.

Les mensonges médiatiques à répétition (oxymores, glissements sémantiques et contrevérités), la perte de confiance dans la pertinence de notre jugement, de même que l’absence d’une grille de lecture valable entretiennent le mythe de la complexité du monde auprès d’une partie de la population.

Deux mensonges, particulièrement odieux à mes yeux, méritent une dénonciation et un démontage sur-le-champ. La première contrevérité dissimule l’engagement militaire de notre pays en Afghanistan derrière un soutien logistique prétendument inoffensif à la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Même si les opérations militaires se déroulent à l’autre bout du monde, la Belgique y est pourtant en guerre depuis 2001. Le second mensonge déguise en « aide » les milliards de dollars que les pays riches et les grandes institutions financières internationales (Banque mondiale, FMI,…) prêtent aux pays pauvres ou à ceux qui sont dévastés par des catastrophes climatiques. Damien Millet et Éric Toussaint dénoncent cette abominable contrevérité dans une opinion parue récemment dans la Libre Belgique sous le titre : « Victime de sa dette ». « Touché par une catastrophe naturelle, le Pakistan va donc voir sa dette augmenter de façon significative », avertissent ces deux partisans de l’annulation de la dette du Tiers Monde. Dans cette perspective, les cyniques pourraient même louer la frilosité de la population belge à aider les sinistrés pakistanais. Hélas, cette apathie nationale ne s’explique pas par une compréhension intuitive des mécanismes tordus de l’« aide », mais bien par la crainte d’aider un peuple que l’immense majorité des médias a, depuis une dizaine d’années, globalement assimilé à des terroristes.

Pour défaire le tissu de mensonges qui empêche toute véritable analyse de la marche actuelle des événements, le citoyen manque assurément d’une grille de lecture éprouvée. Beaucoup de chercheurs, qu’ils soient marxistes ou non, utilisent pourtant encore le matérialisme dialectique. De fait, cette grille de lecture accessible au plus grand nombre assure depuis toujours la qualité des analyses marxistes.

En toute logique, la première des quatre lois qui organise le matérialisme dialectique affirme que tout phénomène ou processus subit l’influence de l’environnement dans lequel il évolue. En fonction du principe de l’interaction universelle des choses selon lequel tout agit sur tout, le contexte du sujet d’étude doit donc toujours faire l’objet d’un examen minutieux. Élémentaire mais pertinente, la deuxième règle stipule que les choses qui nous entourent changent en permanence selon leur propre mouvement. La troisième loi explicite la nature de ce mouvement. Comme l’eau que l’on met à bouillir chauffe progressivement avant de se transformer en vapeur à 100°, tout phénomène ou processus évolue quantitativement dans un premier temps, avant de subir une transformation qualitative radicale à un moment donné. La quatrième règle de cette grille de lecture indique que c’est le résultat des contradictions (au moins au nombre de deux) qui habitent tout phénomène ou processus qui est à la base de ce mouvement.

Si nous relisons par exemple l’histoire institutionnelle de la Belgique avec cette grille, force est de constater que les contradictions (lutte entre les tendances unitaires et séparatistes tant en Flandre qu’en Wallonie), qui minent aujourd’hui l’avenir de notre pays, s’activent dès sa constitution. Il est vrai qu’en 1830 ces contradictions se limitent encore à de simples différences, insuffisamment antagoniques et surtout incapables de résister aux pressions des puissances européennes désireuses de voir naître en leur sein l’État neutre belge. Ces contradictions initiales vont toutefois se renforcer par la suite sous les effets cumulés et contradictoires de la montée des nationalismes qui renforcent à la fois l’unité du pays et le mouvement flamand. Dans cette perspective, chaque victoire des mouvements flamand et wallon, la création de la région bruxelloise ainsi que le processus de la défédéralisation de la Belgique toujours en cours depuis les années 1970, apparaissent comme autant de changements qualitatifs à court terme et de changements quantitatifs à long terme. L’implosion de la Belgique qui fait en ce moment les choux gras de nombreux médias serait à cette aune sa transformation qualitative radicale sur le long terme.

Patrick Gillard

A l’exception des éditions Couleur Livres, Aden constitue le seul exemple d’éditeur engagé en Belgique francophone. A ce titre, il nous paraissait indispensable de mettre en avant son travail dans ce numéro "Cultiver la résistance". Nous avons donc demandé à l’équipe d’Aden de présenter le projet dans ses grandes lignes. Nous avons également rencontré Julie Matagne, qui travaille chez Aden depuis huit ans, pour qu’elle nous explique comment fonctionnent la maison d’édition et la librairie (voir encadré).

Les éditions Aden

Sur un coin de rue, entre la Maison communale et la prison, une librairie aux larges vitrines accueille les bureaux des Éditions Aden.

Dès sa création, il y a dix ans, Aden mène de front une double activité d’édition et de librairie. Indépendant, Aden a les coudées franches pour aborder tous les sujets et, partout, faire avancer la pensée critique. Aujourd’hui, le catalogue, riche d’une centaine de titres, s’organise autour de plusieurs collections : les sciences humaines qui ont fait son succès y côtoient désormais de la littérature de fiction ou du graphisme. Le fil rouge d’Aden, c’est de déconstruire les mythes, de bousculer les idées reçues. A ce titre, les analyses géopolitiques du linguiste américain Noam Chomsky (Comprendre le pouvoir et La fin de "la fin de l’histoire", écrit avec Naomi Klein, Jean Bricmont et Anne Morelli) furent parmi les premiers titres publiés, à côté de « classiques » tels Che Guevara, Henri Alleg, Malcolm X, Lénine. Aussi percutants sont les livres de Marco Van Hees (son Didier Reynders, l’homme qui parle à l’oreille des riches n’est pas passé inaperçu et dernièrement Banques qui pillent, banques qui pleurent explique la crise de façon limpide et impitoyable), de Nico Hirtt sur le système scolaire, et tous les auteurs qui s’attachent à faire vaciller l’intox-info, de donner des outils capables de décoder le monde qui nous entoure. Le catalogue compte dès lors aussi bien des points de vue anarchistes que communistes ou écolos radicaux : l’idée est de donner à réfléchir et d’amener le débat sur les tables des librairies.

D’où vient Aden : le mot de l’éditeur

Si la nécessité de l’existence d’une maison d’édition résolument ancrée à gauche ne semble pas appeler justification, il n’en va pas de même de notre nom. D’où vient cette idée saugrenue d’attribuer le nom de la capitale du Yémen à une maison telle que la nôtre ?

Il faut en chercher la raison du côté de Rimbaud. Plus précisément, d’un livre sur Rimbaud : Rimbaud et la Commune de Pierre Gascar. C’est à la lecture de cet ouvrage, qui démythifie le poète, lui donne chair et le place dans l’arène politique, qu’a pris forme le projet éditorial : s’il fallait un nom, il ferait référence à Rimbaud.

Bien sûr, l’idée a mûri et s’est nourrie d’autres influences. Hugo Pratt, par exemple. Je me souviens avoir lu que, lors de sa quinzième année, son père lui avait offert un livre, L’île aux trésors de Stevenson, juste avant son départ pour les camps, en lui disant : « Va, maintenant, à la recherche de ta propre île. »

Partir, tout abandonner à la recherche de cet ailleurs… Une dynamique intimement présente chez Rimbaud. Et quel plus beau symbole de rupture, justement, que cette ville, Aden, où il choisit de disparaître s’encrapuler, trafiquer dans l’inconnu.

Je vois encore les cases, d’une beauté absolue, où s’enfonçait Corto Maltese en Sibérie. On devine le son particulier des pas dans la neige, le vent qui siffle. Et Corto qui récite en son for intérieur « Sensation » de Rimbaud : Par les soirs bleus d’été…

C’est d’une émotion comme celle-là qu’est née la maison d’édition, de l’ordre de celle suscitée par Gascar, lorsqu’il tranche la polémique concernant la participation de Rimbaud à la Commune de Paris en 1871. Il écrit : « Rimbaud n’a pas besoin de rejoindre la Commune et son esprit parce qu’il les porte en lui. » Je cite de mémoire ce passage. Mêler la sensualité rimbaldienne à l’énergie de la révolte sociale, tel est le contrat que la maison d’édition se devait de sceller.

Quand Aden, il y a dix ans, publiait ses premiers livres, la gauche avait encore la gueule de bois de l’expérience socialiste dans les pays de l’Est. Sans doute Rimbaud subit-il les mêmes angoisses face à l’écrasement sauvage de la Commune. Quelque temps après, sans forcément lier mécaniquement les deux événements, le poète de Charleville s’exila.

Les livres d’Aden sont pour moi autant d’escales vers un autre exil, vers cette île improbable aux contours un peu flous, que d’aucuns nomment de multiples façons et que je n’aurai pas l’audace, ni la prétention de nommer ici.

Aujourd’hui comme hier, Aden se revendique du « marronnage culturel ».

Le « marron », cet esclave qui, à l’époque de l’esclavage, brisait ses chaînes pour fuir l’ordre établi, eh bien, le nègre marron m’a pris à la gorge. Et ce mot que je cherchais pour dire ma révolte de l’ordre culturel et de l’ordre tout court, ce mot qui souligne à merveille ce refus qu’on voudrait balancer à la gueule de ceux qui nous macdonaldisent, nous disneyisent, nous transforment en clochards de la culture, je le trouvai sur une "île inquiète", la Martinique : le marronnage ! Aujourd’hui, en Occident, la chaîne n’emprisonne plus l’esclave au pied. Les chaînes de notre servitude sont aussi posées dans notre cerveau. Combien de Français, de Belges abrutis par Jean-Pierre Foucault ? À quoi rêvent encore les hommes écrasés par la Loterie Nationale et les rubriques zodiacales de je ne sais quel canard boiteux ? Pourquoi cet océan de verroteries ? Le marronnage m’apprend à vouloir briser mes chaînes et à prendre le maquis de la contre-culture. C’est là qu’est le vrai but d’Aden car marronnage signifie subversion et transgression d’un ordre contraire. En conséquence, je vous invite à partir dans la montagne bouter l’incendie de notre inaliénable révolte.

Gilles Martin

Site des éditions Aden : http://www.aden.be/

Aden, mode d’emploi.

Aden, c’est une maison d’édition mais également une librairie. Comment travaille l’équipe ? La maison est-elle financièrement indépendante ? Quelles sont les difficultés ? Comment les auteurs sont-ils choisis ? Bref, comment ça marche ? Nous avons posé ces questions à Julie qui travaille chez Aden depuis huit ans.

Aden, c’est une équipe de combien de personnes ?

Aujourd’hui, nous sommes quatre. Quand Gilles [Martin] a commencé le projet Aden, en 2000, il était tout seul. A cette époque, il était prof de morale et il s’occupait d’Aden en plus. Au bout de deux ans, quand le projet a pris trop d’ampleur pour une seule personne, il est venu me chercher. Nous nous étions rencontrés alors que je travaillais dans une librairie à Ixelles où il venait déposer ses livres. Au début, je me suis surtout occupée de l’aspect logistique : commander des étagères, gérer le système informatique, aller voir les libraires etc. Puis très vite, j’ai fait un peu de tout.

Pendant les premières années, on faisait faire nos livres par des graphistes à Paris. C’est eux qui ont créé la charte graphique, la typo, les couleurs, les couvertures, la mise en page etc. Ils s’occupaient aussi du suivi fabrication avec un imprimeur en France.Il y a un an, on s’est dit que ce serait plus intéressant d’avoir une personne salariée ici, dans l’équipe, pour se charger de ce travail plutôt qu’un indépendant qui prend 2000 euros par livre. C’est ainsi que notre graphiste, Emilie, a été engagée pour s’occuper de l’aspect graphique et des suivis avec notre imprimeur anversois.

Puis, Hélène a rejoint l’équipe pour les traductions. Au début, on en faisait très peu parce que cela coute très cher et qu’on avait eu de mauvaises expériences, notamment avec "Comprendre le pouvoir" qu’on a dû faire retraduire entièrement. Maintenant Hélène est là à mi-temps et s’occupe des traductions vers l’anglais mais également de la prépa copie et des contacts avec les auteurs. Elle travaille actuellement sur la traduction d’un ouvrage d’Eric Hobsbawm, "Rébellions : la résistance des gens ordinaires. Jazz, paysans et prolétaires".

Comment fonctionne l’équipe ?

A part les comptes, dont Gilles s’occupe seul, tout le monde fait tout dans la librairie et, en ce qui concerne le travail d’édition, tout le monde est au courant de tout et a son mot à dire sur tout. Parfois on se dispute un peu, par exemple sur la nouvelle orthographe (rires), mais les décisions sont prises ensemble. On se partage les projets. Quand on reçoit un manuscrit, c’est celui qui est disponible à ce moment-là qui le prend et qui commence. S’il estime que ce n’est pas bon, on lui fera confiance. Ce qui n’empêche pas les débats entre nous. Par exemple, Marco Van Hees [1], je ne voulais pas le faire. Heureusement qu’on ne m’a pas écoutée !

Qui se charge de la diffusion et de la distribution des livres ?

Au début, on faisait tout, y compris la diffusion et la distribution et on avançait à tout petits pas, de façon très artisanale : quand on avait assez d’argent pour publier un livre, on le faisait, et ainsi de suite.

Puis, il y a deux ans, nous avons décidé de laisser tomber la diffusion et la distribution pour nous consacrer à notre boulot d’édition. C’était un pari. Nous espérions qu’une meilleure distribution, effectuée par des professionnels, nous permettrait de mieux vendre nos livres et donc d’avoir plus de moyens pour financer les suivants. Nous sommes passés par La Caravelle pendant un an, et maintenant on travaille avec Les Belles Lettres. On continue de s’occuper de la diffusion pour les petits points de vente qui ne sont pas dans le réseau de diffusion des Belles Lettres. Notre situation reste assez précaire, on met tout ce qu’on a dans nos livres, et quand on n’a pas, on doit reporter certains projets.

Faites-vous appel à des subsides ?

Aden a fonctionné totalement sans subsides jusqu’à l’année passée (2009), quand nous avons lancé une collection Littérature. Ce n’était a priori pas notre domaine mais on a eu envie de se faire plaisir, d’autant qu’on avait des textes intéressants entre les mains. Mais nos fonds propres ne permettaient pas de financer le projet. Nous avons donc demandé et obtenu des subsides pour ce que nous proposons à la Communauté française en "littérature de création" (dans collection Rivière de Cassis). Pour le reste, Aden est financièrement indépendant.

Comment Aden a-t-il construit son réseau d’auteur-es ?

Les auteurs proviennent d’abord des réseaux d’amis et de connaissances qui, au fil du temps, de notre travail, de nos rencontres, se sont élargis. Maintenant, pas mal de gens nous connaissent et viennent vers nous. Mais il est évident que, surtout au début, c’est nous qui prenions contact avec les auteurs. Certains nous ont choisi par confiance, comme Noam Chomsky que Gilles avait contacté et qui a choisi Aden plutôt que Le Serpent à Plume. C’était au tout début de l’aventure, on était très contents ! Rarement un manuscrit arrive par la poste, mais c’est arrivé avec l’excellent Fils de Rabelais [2]. On a eu la chance de faire de très belles rencontres.

Y a-t-il des auteur-e-s qui vous ont particulièrement marqués ?

Oui beaucoup ! Je pense entre autres à Henri Alleg, qui nous a fait confiance pour "Retour sur ’La Question’" [3]. C’est un monsieur d’une grande gentillesse, très attentionné avec qui nous avons des contacts chaleureux. Je pourrais aussi citer Bernard Legros, avec qui il est vraiment très agréable de travailler [4]

Comment pourrais-tu résumer la démarche militante d’Aden ?

Au travers des livres que nous publions, notre démarche s’inscrit fortement dans une volonté de donner aux gens des outils pour comprendre le monde, sortir de la résignation et s’approprier leurs vies. Cela signifie combattre la propagande quotidienne et déconstruire les mythes. Cela signifie aussi pour nous être accessible. Quand je relis un manuscrit, je veille toujours à ce que ce soit parfaitement compréhensible par le "lecteur lambda". Si ce n’est pas clair, s’il y a trop de jargon, il faut réécrire parce que nos livres s’adressent à tout le monde et que tout le monde doit pouvoir les comprendre. Un bon exemple de cette démarche, c’est "Déchiffrer le monde", sous-titré "Contre-manuel de statistiques pour citoyens militants" [5], dans lequel Nico Hirtt déconstruit, chapitre par chapitre, toutes les manipulations de chiffres qui font les unes de nos quotidiens. Ce genre de livres est très important parce que lorsqu’on l’a terminé, on a les outils nécessaires pour reproduire l’analyse.

On pourrait sans doute reprocher à Aden son côté "bordélique", c’est vrai qu’on n’a pas toujours le temps de soigner l’"emballage" ou la communication, mais sur le fond et l’accessibilité du texte, on est intransigeants. C’est là notre priorité.

Propos recueillis par Christine Oisel.

[1] "Didier Reynders, l’homme qui parle à l’oreille des riches", Aden, 2007.

[2] Fils de Rabelais, de Valérie de Changy, Aden, 2009. NDLR : le livre a obtenu de nombreux prix : Finaliste du Prix Rossel 2009 ; Prix 2010 de la Première oeuvre de la Communauté française de Belgique ; Prix Contrepoint 2009 ; Prix Rabelais de l’Académie François Rabelais

[3] Aden, 2006. L’auteur revient, plus de quarante ans après les faits, sur la guerre d’Algérie. Il raconte les tortures qu’il a subies et son refus de se résigner face à l’inacceptable.

[4] Bernard Legros a écrit avec Nico Hirtt : "L’École et la peste publicitaire" (Aden 2007) et avec Jean-Noël DELPLANQUE "L’enseignement face à l’urgence écologique" (Aden 2009).

[5] Aden 2007

Au moment où se déroule le procès en appel de ce que l’on a surnommé "la filière afghane", il est peut-être bon de s’interroger sur le sens des condamnations prononcées en première instance pour "appartenance à une organisation terroriste".

Le 10 mai 2010, 8 personnes étaient condamnées pour "appartenance à une organisation terroriste" dans le cadre du recrutement et de l’envoi de volontaires pour combattre les forces d’occupations en Afghanistan. Si l’explication du tribunal concernant Malika El-Aroud semble logique avec l’accusation ("Elle a directement participé au recrutement de candidats au djihad"), on peut déjà s’étonner de celles qui accompagnent d’autres inculpés (ainsi pour l’un d’entre-eux, le tribunal souligne "sa dangerosité" et "son irrespect des institutions" ; pour un autre "son oisiveté") [1].