|

Journal Indépendant et Militant

|

http://lejim.physicman.net/spip

|

|

Editorial n°13

Luttes dans le monde / La lutte ne connaît pas les frontières

mardi, 12 octobre 2010

/ Fiona Wallers

|

Solidarité. C’est l’un des principes inscrits dans la charte de notre journal. Au fil de nos articles, les lecteurs auront compris que, si nous ne pouvons pas seuls changer le monde, nous prétendons contribuer à sa meilleure compréhension, en mettant à disposition de chacun-e les informations nécessaires à un positionnement, et à une action solidaire.

Mais il faut bien le dire : jusqu’ici, les articles du JIM ont souvent traité de sujets qui nous sont, peu ou prou, familiers ou proches [1]. Est-ce que la solidarité a des frontières ?

Bien sûr que non.

Notre journal s’inscrit naturellement dans le contexte militant d’aujourd’hui. Les luttes sont multiples, les engagements limités. Beaucoup [2] invoquent un changement radical des implications : moins de grandes idéologies, plus d’actions concrètes ; moins de mobilisations de masse, plus de démarches individuelles et de proximité.

Mais ce fameux « think global, act local » [3], comment le comprendre ? Est-ce qu’il est juste une invitation à faire pousser ses salades bio ? Nous pensons que non ; nous sommes convaincu-e-s que la solidarité pour celles et ceux qui luttent pour l’égalité et la liberté [4] vaut pour toutes et tous, et qu’elle est toujours possible. Regardons les nouvelles formes de lutte « transnationale » : des militants de tous pays peuvent se rejoindre pour manifester contre un sommet de la finance mondiale. Les Forums mondiaux avaient inauguré de façon éclatante ces nouvelles manières de se rassembler pour militer. Récupérés d’avance, ces mouvements dits « altermondialistes » ? Réservés à une élite ? Il fut un temps, pas si éloigné, où les militants s’engageaient dans les brigades internationales ; dans les années ’70, d’autres rejoignaient les groupes de lutte armée de par le monde.

Dans le contexte actuel, manifester sa solidarité et sa résistance prend des formes multiples, qui ne reconnaissent que la légitimité de l’action décidée, en dehors des systèmes d’ordre imposés par les pouvoirs dominants. C’est l’expérience du No Border, qui vient de se tenir à Bruxelles. Parti de la contestation face à l’injustice des frontières, le No Border devient un laboratoire des méthodes de lutte, exportables partout.

L’interview de Davide, elle, témoigne d’une implication militante extrême : accompagner la caravane autonome des associations locales pour briser l’encerclement dans lequel se retrouvent des populations de l’Etat mexicain d’Oaxaca. Lors d’une première caravane, les attaques des groupes paramilitaires avaient fait deux morts parmi les participants, une militante mexicaine et un observateur finlandais. Quelques mois plus tard, une seconde caravane démarre. L’objectif reste le même : briser l’isolement, faire connaître les exactions des paramilitaires, la complicité du gouvernement, la volonté des populations en lutte. [5]

De ces expériences autonomes et révolutionnaires, la presse majoritaire - et majoritairement capitaliste - ne rend pas compte. Nous avons choisi de donner la parole à une militante vénézuélienne, Antenea Jimenez, qui témoigne d’une forme d’organisation communautaire : la comuna. Basée sur la production au niveau local, elle fonctionne grâce à la participation politique des communautés. Le chemin reste long : la construction du socialisme par la base prend de l’énergie et du temps. Les populations ne sont cependant pas découragées ; elles espèrent plutôt que leur mode de fonctionnement populaire fasse tâche d’huile, et gagne les autres niveaux de pouvoir…

On peut être totalement d’accord ou pas, le front commun dans la lutte paie. Antanea le disait bien : Un autre succès important, c’est que les gens parlent du socialisme. Peut-être n’en parlent-ils pas de manière scientifique, comme sur ce que Marx ou Lénine disaient. Mais ils en parlent familièrement. Le renouvellement de nos schémas de lutte est obligatoire. Les distances géographiques ou idéologiques peuvent s’effacer dans un combat commun, pour autant que le but soit le même. Car la répression, elle, ne connaît aucune frontière.

Mais si certaines « frontières », certains territoires sont communs, la distance entre deux peuples peut tout de même être immense. Le texte de Yossi Bartal, des Anarchistes contre le mur, exprime les difficultés de mise en commun pour les exploités en Palestine occupée. L’exclusion s’étend, par la nature-même de l’Etat sioniste, à toute les populations, palestinienne ou israélienne. Soumises au diktat d’un pouvoir colonial et raciste, mais aussi autoritaire et conservateur, la nécessité de se battre ensemble est incontournable. En citant Yossi Bartal, notre plus grande épreuve est de trouver comment éviter que ces contradictions ne nous empêchent de poursuivre notre combat, et d’apprendre à en tirer des leçons qui nous permettrons d’avoir une meilleure compréhension de la lutte contre le capitalisme globalisé.

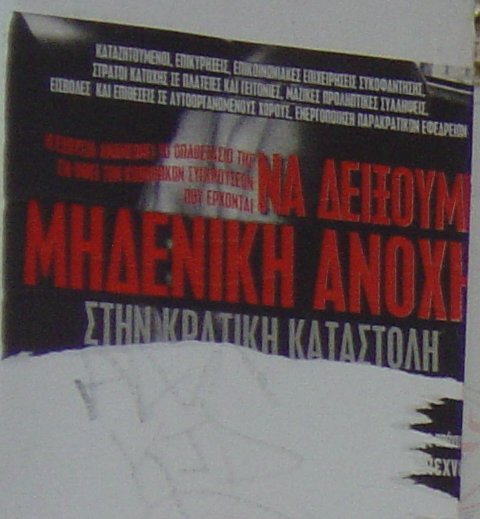

Act local… tout près de chez nous… des frontières presque communes, en plein « centre » du monde globalisé [6] : la crise grecque a monopolisé pendant des mois l’intérêt des chaînes de médias, généralistes ou spécialisés. Aucune perspective n’a été avancée, ou si peu. La société grecque était en ébullition depuis 2008, elle nous renvoyait déjà l’image de nos « démocraties » européennes, minées par les privatisations et le capitalisme. Les solutions proposées, et applaudies par le gotha européen et économique, ne remettent pas en question l’architecture d’un système intégré dans l’exploitation économique mondiale. Ce n’est pas à nous de payer leurs crises ! était l’un des slogans utilisés lors des manifestations. A deux, Eponine Cynides et Léandre Nicolas ont rédigé une sorte de « ligne du temps expliquée » des évènements de 2009 en Grèce. « Expliquée » non pas à travers le prisme dominant, mais à travers les convictions d’une partie de la population qui s’appauvrit et qui souffre. Une population exploitée qui en a marre. Dans un second article, de jeunes Grecs brossent un portrait de la situation économique grecque, en déconstruisant les principaux mythes utilisés pour parvenir à imposer le dogme néo-libéral.

Cette doctrine nous est imposée tous les jours, à tou-te-s, partout dans le monde. La "démocratie" capitaliste est le nœud de la nouvelle colonisation mondiale... Qui a cependant des conséquences : le rassemblement des exploités pour réclamer leurs droits démocratiques. La lutte de classes ne connaît pas non plus les frontières. Et elle a besoin d’énergies.

Merci à Christine, Eponine et Léandre, Jeffery et Susan, Yossi, et à tou-te-s celles et ceux qui ont participé à ce numéro.

Fiona Wallers, pour l’équipe du JIM

Bannière : Ode

[1] Dans nos numéros précédents, certains articles ont abordé des aspects très internationaux. Voir les textes sur le "nouvel ordre mondial" et des Etats victimes des préceptes ultra-libéraux ; l’image de São Paulo, paradis du libéralisme effréné, mais aussi, déjà, sur la Grèce et les révoltes populaires de 2008.

[2] Voir à ce propos les travaux de Jacques Ion : L’Engagement au pluriel, 2001, ou Le militantisme en mouvement, interview réalisée par M. Ravaud, 2006.

[3] Penser global, agir local ; expression attribuée à l’économiste René Dubos, qualifiant au départ une économie respectueuse de l’environnement. Par extension, cette expression devient un symbole des nouvelles façons de penser le monde : l’état de la planète dépend de ce que nous faisons près de chez nous, pas nécessairement en relation avec des organismes institutionnels.

[4] Voir la Charte du JIM.

[5] Au moment de publier cette interview réalisée par Christine Oisel, nous apprenons que la population dans cette comuna vient d’être durement réprimée, et que l’organisation communautaire et autonome a été totalement détruite par les forces répressives.

[6] Immanuel Wallerstein, sociologue américain, décrit, dans son ouvrage The Modern World System, le "système monde", dans lequel le captalisme s’étend à la planète. Son extension partage les pays en trois groupes : le centre, la semi-périphérie, et la périphérie. Ces Etats restent cependant intimement liés par le système d’exploitation capitaliste.

|

Le JIM nouveau est arrivé !

dimanche, 12 septembre 2010

/ JIM

|

Si nous avons mis un peu de temps à rentrer de “vacances”, ce n’est pas parce que nous nous prélassions sur une plage au soleil, les doigts de pieds en éventail en train de siroter des cocktails (même pas Molotov). Non, c’est parce que nous travaillions d’arrache-pied à préparer ce numéro du JIM de la rentrée.

Nous en avons donc profité pour vous concocter un nouvel habillage du site que nous espérons plus clair et plus pratique. Vous pourrez le découvrir dès le 14 septembre. Son principe reste le même : des numéros contenant des articles qui seront publiés au fur et à mesure du mois qui s’écoule ; des brèves pour réagir à chaud sur l’actualité ; un agenda des manifestations et actions diverses.

Quelques éléments nouveaux cependant : une nouvelle rubrique “A lire !” mettra en avant un article d’actualité “hors-numéro” ; vous pourrez également retrouver en première page nos passages sur l’antenne de Radio Panik (105.4 FM) ; enfin, à l’attention de nos lecteurs non-francophones, nous avons développé l’internalisation du site en permettant de changer la langue de navigation. Par ailleurs, nous allons également publier des articles dans des langues autres que le français, généralement avec leur traduction française.

De l’internationalisation à l’internationalisme, il n’y a qu’un pas à franchir. Et justement, le thème de ce premier numéro de la rentrée sera consacré aux Luttes dans le monde.

Ce sera l’occasion de publier notre première traduction en français d’une interview (parue en anglais) d’une militante vénézuélienne qui nous parlera du rôle des Communes dans le processus bolivarien au Venezuela.

En Amérique latine encore, nous reviendrons sur la sanglante agression d’une caravane solidaire par des paramilitaires dans la commune de San Juan Copala au Mexique.

Plus près de chez nous, nous examinerons, presque deux ans après les manifestations de décembre 2008 [1], les mouvements de résistances populaires aux plans d’”austérité” exigés par les institutions financières et les marchés. A ce propos, alors que se profilent de sérieuses menaces sur les pensions en Belgique, deux manifestations de rentrée sont organisées. L’une, le 15 septembre pour une revalorisation publique des pensions et l’autre, européenne, le 29 septembre pour refuser l’austérité.

Nous irons aussi au Proche-Orient, voir comment les Anarchistes contre le Mur luttent toutes les semaines aux côtés des Palestiniens contre la construction du mur d’annexion israélien.

Bref, rendez-vous le 15 septembre pour découvrir ces articles et encore bien d’autres...

Et pour “lancer” ce numéro, nous serons les invités de Radio Panik, le mercredi 15 septembre entre 19 et 20h !

L’équipe du JIM

Nous avons rencontré Antenea Jimenez, une ancienne militante du

mouvement étudiant travaillant maintenant au sein d’un réseau national

d’activistes qui essaient de construire et fortifier les comunas. Les

comunas sont des organisations communautaires encouragées depuis 2006

par le gouvernement Chávez pour consolider une nouvelle forme d’État

basée sur la production au niveau local. Antenea nous parle ici des

importantes avancées de ce processus, ainsi que des défis majeurs qui

restent à affronter pour construire une nouvelle forme de pouvoir

populaire depuis la base.

[Interview initialement parue dans The Bullet no 368, 13 juin 2010]

S&W : Peux-tu nous parler du quartier où tu vis et de la Comuna ?

AJ : J’habite dans un quartier au Nord de Caracas [1]

et je travaille au sein d’un réseau national qui construit des comunas.

En ce moment, nous sommes actifs dans sept États ; la plupart des

comunas se trouvent en dehors de Caracas.

Nous travaillons avec ces comunas pour construire un espace politique

dans une perspective participative. C’est une nouvelle expérience au

Vénézuéla. Par dessus tout, la comuna est un espace politique, pas comme

un État ou une paroisse ; elle est créée par les habitants pour les habitants.

Pour le moment, il y en a beaucoup en construction dans les milieux

ruraux, où elles sont les plus fortes. Chacune a sa propre réalité qui

dépend d’une culture politique et de la forme de production dans un lieu

spécifique. Par exemple, sur la zone côtière, la communauté est vouée à

la pêche, alors qu’à la campagne, la production est basée sur l’exploitation de la terre.

Nous travaillons pour découvrir quels éléments et quels principes

réunissent ces différentes expériences, quels éléments sont les mêmes

en dépit du fait que les méthodes de production et les cultures peuvent

être différentes. Nous organisons des réunions nationales où les comunas

du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest peuvent partager leurs

expériences et apprendre les unes des autres - dans les erreurs autant

que dans les réussites.

S&W : Quel est l’objectif principal des comunas ?

AJ : Il y a plusieurs objectifs, et ils prennent plusieurs formes. Avant

l’existence des comunas, il y avait plein de types d’organisations

communautaires auxquelles les gens participaient pour trouver des

solutions à leurs problèmes, comme les associations de voisins, le

gouvernement municipal, etc. L’objectif des comunas est de se construire sur base de ces processus et de les consolider en prenant pour principe d’organisation le territoire sur lequel ils vivent.

Pour nous, la comuna est un espace territorial, mais aussi un espace

politique dont l’objectif est de construire le socialisme de manière

permanente, un espace politique où les gens prennent en charge leur

propre éducation et leur formation politique. Nous leur apprenons la

"convivencia" et nous élaborons un plan pour un territoire particulier. Ce

qui est nouveau dans ce processus, c’est que les gens aussi participent

à l’élaboration de ce plan.

Ils sont très créatifs ; les plus avancés travaillent avec les

autres voisins dans ce processus de création d’un espace permanent de

formation. Les fonctionnaires qui travaillent pour l’État et qui

sont venus visiter ces espaces ont rapidement appris que les gens élaboraient leur propre plan pour eux-mêmes.

Certaines sont évidemment plus avancées que d’autres. Il est bien plus

difficile de construire une comuna en milieu urbain, par exemple, parce

que les habitants n’ont aucune expérience des [différentes formes] de

production ; par exemple, ils n’ont pas l’expérience des relations

sociales [non-capitalistes] en rapport au territoire, à la terre.

Il y a une dynamique urbaine qui est très capitaliste. mais dans les

milieux ruraux, ils ont gardé beaucoup d’éléments de ce qui est "à

nous", de nos ancêtres, des communautés indigènes, des communautés

afro-vénézuéliennes. Ces valeurs sont toujours présentes. C’est pour ça

que c’est plus facile là qu’en ville. Et alors qu’il y a moins de gens à

la campagne, la qualité des compañeros est très grande. Parfois, il n’y

a pas une seule personne qui n’ait voté pour Chávez ; c’est bien moins

fréquent dans les zones urbaines.

S&W : Peux-tu décrire ta formation politique personnelle ? Comment es-tu devenue impliquée dans les comunas ?

AJ : J’étais une activiste étudiante à l’Université. J’étais active dans les mouvements politiques avant Chávez, mais il n’y avait aucune relation entre les mouvements sociaux et les partis politiques. En 1992, lorsque Chávez a été libéré de prison, les choses ont commencé à changer. Nous avions toujours été impliqués dans les racines du mouvement populaire ; il y avait peu d’espace politique dans lesquels participer avant [sa libération], et donc nous militions dans notre quartier, dans notre organisation populaire, dans notre groupe culturel.

Mais à partir du moment où Chávez a été libéré [et a commencé à construire un mouvement politique en vue des élections de 1998], les choses ont changé. Je me suis impliquée ; il était de notre responsabilité d’aider à la construction du processus et du mouvement à Caracas. J’étais impliquée dans la Coordination Populaire de Caracas, et ensuite dans l’initiative de la création des comunas. Maintenant, nous sommes un groupe qui travaille sur les comunas.

Il y a beaucoup d’idées différentes sur les comunas, par exemple, entre notre réseau d’activistes et ce que Chávez a suggéré. Il y a différentes idées. Nous les construisons à partir du peuple, pas du gouvernement. Nous avions obtenu des avancées extraordinaires ; mais les avancées les plus fortes sont venues lorsque les gens étaient convaincus que c’était le chemin à suivre, lorsqu’ils étaient devenus actifs dans leur propre quartier.

S&W : Comment fonctionnent-elles ?

AJ : Historiquement il y avait des organisations diverses qui se rassemblaient pour résoudre les problèmes des quartiers. Notre idée était de réunir ces organisations pour qu’elles commencent à participer sur des sujets concrets. Nous organisons des ateliers. Mettons qu’une communauté n’a pas d’accès à l’eau. Nous organiserons une réunion sur l’eau. Les gens disent : "Ah, voilà, nous pouvons résoudre nos propres problèmes."

Nous cherchons une solution socialiste au problème. Pas juste engager une compagnie privée pour arranger quelque chose, mais travailler avec le gouvernement et la population pour résoudre le problème. En travaillant d’abord sur les besoins de base des gens, nous cherchons à les motiver à participer. Nous travaillons aussi avec eux pour penser plus sur le futur, comment nous pouvons améliorer les choses sur le long terme.

Pas à pas, nous travaillons ensemble pour résoudre des choses simples, comme le fait de vivre en communauté. Des choses qui ne réclament que des normes, un petit effort qui nous permette de vivre mieux ensemble. La communauté peut décider que "l’on ne peut pas boire dans les rues", par exemple. D’autres personnes peuvent constater ces petits changements et rejoindre le combat, encouragés par les résultats. Ils voient qu’une organisation collective est possible.

Il y a un réseau de promoteurs des comunas qui les coordonne, mais la participation des gens est fondamentale. Il y a des gens de tous les genres qui participent aux comunas : des gens de gauche, des gens de droite, des gens qui s’en foutent. Les gens s’impliquent via un problème qui les touche, eux et leurs familles, l’école par exemple, parce qu’elle concerne leurs enfants.

Tout le monde n’est pas socialiste. En réalité, une minorité des participants des comunas sont socialistes. Nous devons répondre aux préoccupations de chacun. Cela ne peut se faire que par la pratique et c’est de cette manière que les gens s’impliquent.

S&W : Peux-tu nous parler de certains des problèmes principaux que vous affrontez pour construire le socialisme depuis les quartiers jusqu’aux niveaux les plus élevés ?

AJ : Il y a un facteur qui ralentit notre travail, c’est la dynamique électorale, qui est éreintante. Étant constamment en campagne, nous ne pouvons pas consolider le processus organique au niveau des quartiers. Il est difficile de gérer les problèmes dans la communauté lorsqu’on doit se concentrer sur des sujets comme l’assemblée constituante, puis le référendum, ensuite les élections générales, et après les élctions présidentielles, puis celles des gouverneurs, etc. Pour le moment, nous sommes en campagne pour les conseillers municipaux. Cette dynamique électorale constante affaiblit le processus organique au niveau local parce qu’elle nous distrait des préoccupations quotidiennes auxquelles la population dans les quartier est confrontée.

S&W : Quelles sont les principales préoccupations dans la zone nord de Caracas où tu vis ?

AJ : Le principal problème, par ici, c’est l’urbanisation non-planifiée. La plus grande partie des terrains sont dans les mains d’une très petite bourgeoisie et donc les gens les plus pauvres doivent construire leurs maisons sur des flancs de collines près du canyon, des espaces qui étaient originellement laissés vacants [en raison des conditions précaires]. Il y a 29 rivières dans la région de Caracas, et chaque fois qu’il pleut un peu fort, les gens qui vivent dans ces régions courent de grands risques. Leurs maisons sont emportées. Beaucoup meurent. Par exemple, en 1999, il y a eu un désastre au cours duquel beaucoup de gens ont été tués. Les habitants veulent une résolution de ce problème.

L’autre sujet est la sécurité physique ou l’insécurité. Il est difficile de trouver un endroit pour se rencontrer, parce que les gens ont peur. C’est un vrai problème. Mais l’opposition de droite et les médias ont exagéré sur le sujet et en ont fait LE problème dans les quartiers. Je pense qu’il y a des problèmes plus sérieux. La sécurité est le problème de l’opposition, la presse en parle, donc il y a débat sur ce sujet.

S&W : Dans quelle mesure la qualité de vie des gens a-t-elle changé depuis le début de la révolution bolivarienne ?

AJ : L’un des changements principaux, on le trouve dans l’éducation avec les missions, la Mission Sucre, par exemple. Aujourd’hui, toute personne qui veut aller à l’université peut y aller. Avant, seuls 7% des étudiants à l’UCV étaient des gens comme moi. Et peut-être que 2% seulement des étudiants à la Simón Bolivar étaient pauvres. Maintenant tout le monde étudie le soir. En fait, parfois, il est difficile de trouver le temps de se retrouver parce que tout le monde étudie ! On ne peut tenir de réunions que pendant les week-ends.

Une autre chose fondamentale qui a changé, c’est qu’avant 1998, il n’y avait pas de débat politique dans les quartiers. Je faisais partie d’une petite avant-garde qui résistait à cela, qui essayait de susciter le débat politique à l’université. Dans les années 80, il n’y avait que les étudiants pour se mobiliser, aller dans les rues. Mais maintenant, les gens parlent de politique partout, dans le bus et dans les bars. C’est rare que deux personnes buvant de la bière ne parlent pas de politique.

Un autre succès important, c’est que les gens parlent du socialisme. Peut-être n’en parlent-ils pas de manière scientifique, comme sur ce que Marx ou Lénine disaient. Mais ils en parlent familièrement. Il y a toujours un peu de peur, mais bien moins qu’avant. Par exemple, une fois, nous avons projeté un film sur le socialisme dans un quartier dans les années 80’ et 90’. Les gens répétaient mécaniquement ce qu’ils avaient entendu dans la presse, que les socialistes allaient les torturer et qu’ils étaient tous des dictateurs. Maintenant, ils associent le socialisme à la démocratie. Et donc, c’est le concept même de démocratie qui a changé. Si Chávez était assassiné, ce qui est une possibilité réelle parce qu’il y a déjà eu beaucoup de plans pour le tuer, ce serait la guerre civile.

Mais qu’importe le futur, les avancées de la démocratie participatives sont irréversibles. Impossible de revenir à la démocratie représentative. Un autre type de gauche peut apparaître, mais maintenant les gens devront toujours participer ; la démocratie participative est une part fondamentale de cette révolution. Les gens comprennent son importance, la demandent et veulent la faire.

Et ils voient la différence dans le fonctionnement de la politique. Avant, la réalité politique se concentrait sur ce qui se passait à Miraflores [le palais présidentiel]. Maintenant, il y a beaucoup d’activité politique, il y a des mouvements sociaux importants. Maintenant, il y a des choses possibles, de l’espoir. Maintenant, la démocratie, c’est plus que d’attendre tous les cinq ans pour voter. Nous avons sept millions de personnes qui militent dans le Parti Socialiste Unifié du Vénézuéla [PSUV]. Des millions de personnes participent aux conseils communaux.

Cela ne signifie pas que tout le monde a développé une conscience ou une expérience politique ; c’est encore un processus en transit. Mais il ne peut pas y avoir de parti révolutionnaire sans militants révolutionnaires. Et l’engagement à la formation de révolutionnaires est encore sous-développé.

Nous avons encore des problèmes dans le processus bolivarien. Il y a eu d’importants progrès économiques. Moins de chômage, par exemple, un salaire minimum plus élevé, de meilleures pensions, mais il y a toujours un bas niveau de conscience politique. Les gens doivent encore se familiariser avec les théories politiques et économiques, si nous voulons aller de l’avant, comme à Cuba, où, en moyenne, les gens savent ce qu’il se passe dans le pays ou dans le monde. À Cuba, il y a un haut niveau de conscience politique. Le niveau de conscience [révolutionnaire] est encore en déficit au Vénézuéla. C’est dangereux pour la révolution. Nous avons fait beaucoup, mais il y a encore un long chemin à parcourir.

Susan Spronk et Jeffery R. Webber

Traduction de l’anglais par Hélène Châtelain

Susan Spronk enseigne à la School of International Development and

Global Studies à l’université d’Ottawa. Elle est aussi assistante de

recherche auprès du Municipal Services Project et a publié plusieurs

articles sur la formation de classe et sur les politiques de l’eau en

Bolivie.

Jeffery R. Webber enseigne les sciences politiques à l’Université de

Regina. Il est l’auteur de Red October : Left-Indigenous Struggles in

Modern Bolivia, Brill, 2010 et de Rebellion to Reform in Bolivia : Class

Struggle, Indigenous Liberation and the Politics of Evo Morales,

Haymarket, 2011.

[1] [NdT] La capitale du Vénézuéla.

Ceci est la deuxième partie de l’interview d’Antenea Jimenez. La première partie, parue le 15 septembre, est disponible ici.

Nous avons rencontré Antenea Jimenez, une ancienne militante du

mouvement étudiant travaillant maintenant au sein d’un réseau national d’activistes qui essaient de construire et fortifier les comunas. Les comunas sont des organisations communautaires encouragées depuis 2006 par le gouvernement Chávez pour consolider une nouvelle forme d’État basée sur la production au niveau local. Antenea nous parle ici des importantes avancées de ce processus, ainsi que des défis majeurs qui restent à affronter pour construire une nouvelle forme de pouvoir populaire depuis la base.

S&W : Quel sens la démocratie participative prend-elle dans les comunas ?

Il y a un dicton ici qui suggère que la démocratie participative ne concerne pas ce que nous faisons, mais comment nous allons le faire. Cela signifie que nous allons construire tous ensemble ce que nous voulons faire, nous décidons ce que à quoi nous voulons contribuer, les projets qui vont améliorer nos vies.

La participation doit valoir pour chacun, quel que soit son lien avec le gouvernement, contre le gouvernement, à gauche ou à droite. La seule autorité ici, c’est l’assemblée des citoyens. C’est l’assemblée, pas le groupe élu... Non, c’est l’assemblée qui décide du plan commun dans chaque comuna.

Lorsque nous débattons, nous essayons de trouver un consensus, et si nous n’y arrivons pas, nous continuons à débattre. Lorsqu’il n’y a pas d’accord, nous décomposons le sujet petit morceau par petit morceau pour trouver des accords sur les plus petits éléments. La participation, pour nous, se trouve dans la formulation des politiques ; Nous participons aussi à l’exécution du projet. Par exemple, une communauté veut un aqueduc. L’État dit "Ok, voilà l’argent. Maintenant, construisez-le, utilisez les fonds."

Mais nous ne participons pas à la formulation de la politique nationale, pas directement. La politique des ministres n’est pas décidée de manière participative. Nous avons dit "Mais nous devrions y participer !" Nous participons au niveau local, mais le socialisme n’est pas quelque chose qui se passe uniquement au niveau local. Nous devons mettre sur pied ensemble un réseau qui rassemble les espaces locaux, les territoires et les comunas, parce que les niveaux national et international ont un impact sur ce qui nous arrive au niveau local. Nous ne pouvons pas juste être une comuna socialiste, une petite île dans une mer du capitalisme. Après tout, avec qui allons-nous avoir des échanges ?

Il y a un ministère du pouvoir populaire pour les Comunas et la Protection Sociale mais il n’y a pas de mécanismes participatifs pour mettre en place sa politique. Actuellement, cela fonctionne avec les communautés indigènes. Il y a un ministère des Affaires Indigènes et les communautés y participent et y décident. Ils ont un conseil national qui forge la politique. Nous avons avancé une proposition pour avoir plus de contrôle sur le ministère des Comunas, mais elle n’a pas encore été approuvée. Il y a beaucoup de résistance.

Vous devez comprendre une chose. Les comunas sont un espace de pouvoir. Il y a des comunas qui disposent de plus de ressources que certains exécutifs municipaux. Et donc, ce sont des espaces de pouvoir ; la majorité des comunas font formellement partie du PSUV, mais souvent, les élus chavistes aux niveaux locaux ne veulent pas vraiement partager le pouvoir. Et donc, il peut y avoir des confrontations entre les comunas et les maires et gouverneurs chavistes. Bien que nous nous retrouvions tous bras dessus bras dessous sur la même photo avec Chávez, en pratique, il y a une réelle confrontation. Les gouverneurs ne comprennent pas cette dynamique parce qu’ils ne veulent pas perdre de pouvoir.

Les gouverneurs et les maires pensent qu’ils vont construire le socialisme depuis leurs juridictions, à partir de leur direction. Mais nous, nous disons que si un État communal ne naît pas, le socialisme ne sera pas possible. Pour l’instant, il n’y a pas de comuna socialiste parfaite, où tout est débattu, où il y aurait un plan alternatif, socialiste, économique, où les professeurs seraient également de la comuna, donnant cours aux jeunes. Ça pourrait bien être possible un jour, mais pas tant qu’il y aura un autre niveau de gouvernement qui décidera du budget global. Le projet est de connecter toutes les comunas au niveau national ; pour l’instant, ce n’est pas viable parce que dans la plupart des endroits, nous ne participons même pas aux décisions sur le budget municipal. Nous participons à de petits projets, et le gouvernement local continue indépendamment comme si nous n’étions pas dans une transition socialiste.

Je ne connais que deux cas isolés où [la participation de la comuna dans un budget participatif communal] a effectivement lieu : dans la ville de Torres, dans l’État de Lara et dans la ville de Bolívar, dans l’État de Fálcon. Et ceci a eu lieu parce que les camarades [les maires] sont vraiment de gauche. La majorité des gouverneurs ne sont pas vraiment de gauche. Dans la plupart des cas, l’État est un État bourgeois et s’approprier cet État est le noeud d’un conflit continu. Cela prend beaucoup d’énergie politique. Le président est conscient de ces contradictions, mais je ne pense pas qu’il ait trouvé un moyen de dépasser le problème. Ce n’est pas simple. D’un côté vous avez des gens qui sont organisés et font des propositions, et de l’autre des gens du même parti qui consolident l’État bourgeois.

S&W : Quel est le rôle des femmes dans les comunas ?

La majorité des personnes qui participent aux comunas sont des femmes. Je pense que lorsque nous parlons des avancées du processus, ceci est l’un des plus importants. Pour l’instant, il y a une forte participation des femmes au niveau de la base, mais ça s’arrête là. Lorsque le temps est aux élections, pour s’emparer des responsabilités les plus importantes, les hommes sont candidats.

La président a mis en place plusieurs initiatives pour contrer cette tendance, et il y a eu beaucoup d’avancées. Dans le parti, par exemple, 50% des candidats doivent être des femmes. Et lorsque vous allez dans les communautés, la majorité des personnes qui participent sont des femmes, et la majorité des personnes qui étudient dans les missions également. Historiquement, au Vénézuéla et en Amérique Latine, les sociétés sont très sexistes et il a souvent été difficile pour les femmes ne fût-ce que pour quitter la maison. Avant que Chávez arrive aux affaires, la participation des femmes était rarissime. Les femmes de la gauche -de l’avant-garde- ont toujours participé à la vie sociale et politique. Mais maintenant, c’est plus répandu. Je pense qu’aux niveaux plus élevés du processus, beaucoup de femmes font des choses incroyables.

Il y a encore des choses qui doivent changer. Comme les lois. Par exemple, si je tombe enceinte, j’ai six mois de congé, mais mon mari n’a même pas un jour. L’une des choses que j’ai demandées, c’est l’égalité sur ce sujet. Je pense qu’on va l’obtenir.

Une autre limite, c’est que les femmes sont responsables pour les enfants au Vénézuéla. Il est difficile pour les femmes de participer dans les conseils communaux par exemple, parce qu’elles doivent laisser leurs enfants quelque part. Ça influence les décisions des femmes quant à l’idée de prendre plus de responsabilités politiques, en particulier lorsque ces responsabilités impliquent des voyages. C’est une vraie barrière, bien que le niveau de participation dans les communautés soit vraiment important.

S&W : Quelle est la vision à long terme dans la promotion de la démocratie participative depuis le bas à travers les comunas ?

AJ : Sur ce point, j’ai une position différente de celle du gouvernement. La vision qu’a le gouvernement, c’est que, hop !, je me montre dans une communauté, à partir de rien, et en trois jours, des ateliers sur la politique apparaissent. Comme je l’ai dit, déjà, le niveau de conscience politique au Vénézuéla est encore très faible.

Le processus de construction de la conscience politique, la formation, ne peut pas être instantanée. Ce n’est pas comme si vous alliez à l’école pendant une semaine et que vous y obteniez votre certificat. Ça doit être permanent. Si vous avez une équipe constituée par les mêmes personnes du conseil communal et qui poussent la conscience des gens de leur communauté, alors vous avez des facilitateurs. C’est un long processus qui consiste à apprendre à connaître les différentes catégories : anarchisme, socialisme et leurs différents courants. Ça prend au moins 15 ans. Ce n’est pas juste de la théorie ; on l’apprend aussi par la pratique. Vous apprenez par la pratique, mais aussi en lisant et en réfléchissant. Ça prend du temps de se rendre compte que certaines pratiques sociales et politiques font partie du socialisme, alors que d’autres sont propres au capitalisme.

Certains conseils communaux ont de plus hauts niveaux de formation politique que les autres. Ces organisations comprennent que le conseil communal n’est pas juste un lieu qui reçoit des ressources. Ils comprennent que le conseil est une nouvelle "association civile". C’est un espace politique et un exercice politique. Honnêtement, la majorité des conseils ne comprennent pas cela. Nous sommes encore en train de travailler avec des conseils qui fonctionnent sous la forme "Hé, on va résoudre ce problème de manière capitaliste ou de manière socialiste." Nous voulons résoudre les problèmes, mais le faire d’une nouvelle manière. Mais c’est difficile lorsque les entreprises qui fournissent les services, par exemple qui produisent les matériaux pour une maison, sont encore capitalistes. La construction de maisons est un bon exemple, parce que le problème des habitations est encore très sérieux. Peut-être pouvons-nous faire des briques, mais nous devons acheter le ciment d’une entreprise capitaliste. Et ensuite engager quelqu’un pour amener les briques... Ce n’est pas seulement le fait de résoudre le problème, mais surtout comment le résoudre... Construire le socialisme plutôt que de renforcer le capitalisme. Nous avons 500 ans de colonialisme et d’exploitation derrière nous, donc c’est un défi énorme, que de reconstruire tout le système socio-économique. Construire un nouvel État est un défi énorme.

Par exemple, dans certains cas, nous avons accru la production agricole. Mais le riz a été envoyé à une entreprise qui s’en occupe, emballe et revend dix fois le prix qu’elle nous a payé. Ça me fait rire, ça n’a aucun sens. Nous devons reprendre les plantations et les entreprises. Mais ce n’est pas facile. Les conseils communaux ne sont pas nécessairement prêts pour s’occuper de ces tâches.

Nous nous retrouvons un peu dans un cercle vicieux. La seule manière de dépasser cela serait de créer des relations entre les conseils communaux, les institutions publiques et l’État. Les conseils sont en voie de devenir plus forts, mais cela prendra encore beaucoup de temps avant de parvenir à l’étape suivante.

S&W : Quelle est l’idée à long terme ? Les comunas vont-elles exister parallèlement à l’État bourgeois ou le remplaceront-elles par de nouvelles formes d’auto-gouvernance ?

AJ : Cette question me fait réfléchir parce que le processus révolutionnaire a pris place dans bien des organisations qui se sont retrouvées bloquées sur le chemin. Le président a mentionné un jour le fait que le noyau du développement endogène n’a pas bien fonctionné. Les gens demandent souvent : "de quel type d’organisation avons-nous besoin pour obtenir ce que nous voulons ? Une comuna, une coopérative ?" Et j’explique qu’une coopérative est une entreprise en propriété sociale. La comuna, c’est autre chose. Nous faisons tout pour faire en sorte que la comuna devienne le principal instrument du changement social parce que nous sommes marxistes... C’est le seul moyen de construire le socialisme : par en bas. En outre, au Vénézuéla, il y a des expériences historiques avec les comunas. C’est la forme originale de notre organisation. Ce n’est pas étrange pour nous. Évidemment, en raison du colonialisme, tout ça a changé. Mais la forme originale de "Notre Amérique" était celle-là. C’est la forme politique à travers laquelle les gens gouvernaient collectivement leurs vies.

Nous avons également vu d’autres formes de socialisme qui ont été construits par l’État, comme l’Union Soviétique. Lorsque cet État est tombé en morceaux, tout a été détruit. Et donc, quelque chose est arrivé là. Est-ce que les gens se sentaient réellement comme une partie du processus ? Il y a eu des réussites, mais les gens n’avaient pas l’impression d’en faire partie. L’expérience de toutes ces révolutions du passé, en Russie, à Cuba, dans d’autres pays du Sud, montre que si le peuple ne participe pas vraiment, l’État bourgeois poursuit simplement sa route. Une telle conception du socialisme n’est tout simplement pas viable, parce que l’État bourgeois n’émane pas du peuple. Nous travaillons maintenant pour construire des systèmes alternatifs, comme des échanges solidaires ou du troc. L’idée est que la comuna commence aussi à gérer les stations de radio communautaires, les stations de télévision.

Nous discutons comment les comunas seront structurées. Quels seront les rapports de force, quels pouvoirs les comunas auront -judiciaires, exécutifs, etc. Tout ce qui existe pour l’instant est l’assemblée pour débattre. Mais aucune comuna authentiquement socialiste n’existe encore ; nous sommes encore en phase de construction des comunas. Nous sommes en comuna quand nous nous gouvernons nous-mêmes, quand nous n’avons pas besoin qu’un juge nous dise "cette maison n’est pas à vous." Ou bien, disons que vous vivez dans le quartier et que vous avez besoin d’une lettre qui prouve votre résidence. Vous devez aller jusqu’à une institution qui l’affirme. La comuna peut faire ça aussi. Votre voisin peut affirmer où vous vivez.

Le capitalisme a créé une couche de personnes qui sont les propriétaires de la vie des gens. Si vous n’avez pas de carte de résidence, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Pourquoi avons-nous besoin de cartes de résidence ? L’État bourgeois a créé cette classe d’administrateurs dont nous n’avons pas besoin, qui prétendent savoir des choses. Les couches populaires de la communauté, tout en bas, doivent attendre jusqu’à ce qu’ils aient résolu les problèmes. Mais la comuna peut faire toutes ces choses, décider de toutes ces choses. Avant que les Espagnols viennent, nous vivions comme ça. Mais c’est un long processus que d’élever la conscience des gens de telle sorte qu’ils prennent en charge leurs propres vies. Ce n’est pas non plus un "truc anarchiste" où chacun peut faire ce qu’il veut. Il y a des normes de vie ensemble que chacun doit respecter. Il y a des normes qui régulent le travail et qui doivent aussi être respectées. Les gens doivent respecter ces lois en conscience et non parce qu’il y a une loi qui l’impose.

En dernière instance, que le Président Chávez soit là ou non, le processus dépend du peuple. En ce moment, le processus dans son ensemble est trop dépendant du président. Il est considéré comme la garantie de ce que ce processus puisse aller de l’avant, et, pour cette raison, les réactionnaires veulent s’en débarrasser.

Si un autre gouvernement prend la place de Chàvez, il ne sera peut-être plus possible de se réunir politiquement dans les rues. Avec les gouvernements de droite du passé, il suffisait de posséder un livre de Marx, de Che Guevara ou de Fidel Castro pour être persécuté.

Susan Spronk et Jeffery R. Webber

Traduction de l’anglais par Hélène Châtelain

Susan Spronk enseigne à la School of International Development and

Global Studies à l’université d’Ottawa. Elle est aussi assistante de

recherche auprès du Municipal Services Project et a publié plusieurs

articles sur la formation de classe et sur les politiques de l’eau en

Bolivie.

Jeffery R. Webber enseigne les sciences politiques à l’Université de

Regina. Il est l’auteur de Red October : Left-Indigenous Struggles in

Modern Bolivia, Brill, 2010 et de Rebellion to Reform in Bolivia : Class

Struggle, Indigenous Liberation and the Politics of Evo Morales,

Haymarket, 2011.

En tant qu’activiste anarchiste-queer israélien, je suis souvent confronté à des questions concernant l’engagement des groupes ou individus queers dans la lutte des Palestiniens contre le régime d’apartheid israélien. Comment se peut-il que moi, en tant que queer et en tant qu’anarchiste ; je me batte pour l’établissement d’un Etat où les forces d’occupation vont juste changer de main et qui érigera des formes d’oppression anciennes et nouvelles ? Qu’avons-nous en commun avec un mouvement national qui reconstruit les mêmes idéaux nationaux que nous sommes occupés à détruire dans notre propre société ? Dans cet article, je vais essayer d’examiner ces questions et étendre ma réflexion sur le rôle de la solidarité et de la lutte commune dans une perspective anarcho-queer.

[Initialement publié en septembre 2007 dans le livre “Barrieren durchbrechen ! Israel / Palästina : Gewaltfreiheit, Kriegsdienstverweigerung, Anarchismus”, édité par Sebastian Kalicha de la maison d’édition Grasswurzelrevolution.]

La lutte contre l’occupation en tant que lutte dans notre propre société

Peut-être qu’un des points les plus importants à clarifier dans le début de ce texte est le rôle que l’occupation depuis 1967 et l’oppression de la Minorité Palestinienne depuis 1948 (Palestiniens de l’intérieur) jouent dans la société juive israélienne. L’Etat d’Israël, qui prétend être un “Etat juif et démocratique” et garantir des droits égaux pour tous ses habitants, a de grandes difficultés à maintenir ses aspirations démocratiques à la lumière de sa nature coloniale et religieuse. Il est de notoriété publique que les droits et libertés démocratiques, y compris pour les “groupes les plus privilégiés” en Israël, souffrent de cette continuelle occupation de plus de 40 ans et de la réalité sociale qui en a émergé. La nécessité d’une unité nationale face aux guerres à répétition, la militarisation rapide d’une société qui a besoin de contrôler chaque pas de 3 millions de Palestiniens, sans oublier la guerre démographique qui doit être menée contre les utérus palestiniens, tout cela laisse des marques sur les minorités en Israël et nuit à l’ensemble des luttes émancipatrices, comme celles du mouvement féministe, de la communauté LGBTQ [Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres, Queers] , des organisations de travailleurs, des campagnes écologistes, des groupes éthiopiens et Mizrahi (juifs d’origine arabe) et bien d’autres. Dans une société en état d’urgence permanent, il est très difficile de se battre pour la justice sociale ou même d’en parler.

L’histoire du mouvement pour les droits LGBT en Israël peut servir d’exemple pour montrer les influences d’événements politiques majeurs sur une lutte spécifique pour des droits égaux. L’existence de groupes gays et lesbiens depuis les années 1970, en conjonction avec la présence de plusieurs artistes ouvertement gays, poètes et réalisateurs, a créé un petit cercle de compréhension et de tolérance pour les minorités sexuelles, mais personne ne peut ignorer que la plus grande et plus forte vague d’action politique et de succès du mouvement LGBT eut lieu dans les années 1990, particulièrement après l’élection de Rabin (et avec le grand succès électoral du parti sioniste de gauche radicale Meretz) et le début du “processus de paix” d’Oslo avec l’OLP [Organisation de Libération de la Palestine]. Aussi irréalistes et faux qu’ils aient pu être, les espoirs soulevés par le (depuis défunt) “processus de paix” dans le public israélien - espoirs pour un véritable état démocratique, pour la fin de la tutelle religieuse et la création d’un nouveau Moyen-Orient - a donné le coup de pouce dont la communauté LGBTQ avait besoin pour obtenir reconnaissance et succès juridiques. La seconde Intifada, orchestrée avec la ré-émergence du contrôle religieux, du nationalisme et du militarisme, a mis un arrêt à ces mouvements et, d’une certaine manière, a amené au grand retour en arrière et à la vague de violence homophobe, dans la rue comme dans les médias, déclenchée par la tentative d’organiser une gay pride internationale dans les rues de Jérusalem-Ouest.

Il est donc clair pour beaucoup d’activistes politiques dans les cercles progressistes que le conflit national bloque toute forme d’avancée radicale, empêche la création de coalitions, et est utilisé et régulièrement intensifié de manière à faire taire les conflits sociaux à l’intérieur d’Israël (on peut trouver un phénomène similaire à l’intérieur de la société palestinienne, où la lutte contre l’occupation israélienne est utilisée par certains groupes réactionnaires pour faire taire les critiques sociales et féministes). La première étape pour un changement radical aussi bien au plan social que féministe, dans la société israélienne doit donc être une fin de l’occupation. Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment ?

L’occupation ne s’arrête jamais

“Quand l’occupation s’arrêtera...” Combien de fois nous sommes nous répétés cette phrase, fantasmant sur un avenir dans le paradis que nous habiterions alors, et devenant de plus en plus cyniques et désillusionnés avec chaque année qui passe. Aujourd’hui, nous le savons bien : l’occupation ne prendra pas fin, elle est faite pour durer. Deux vérités sont présentes à mon esprit lorsque j’énonce cette affirmation : d’abord, la fin de l’occupation avec une solution à deux états basée sur les frontières de 1967 est irréaliste, ensuite, l’occupation n’est pas juste “l’occupation de 1967“, mais un problème bien plus large sous contrôle de l’Etat d’Israël. Une solution comprenant deux états nationaux coexistant côte à côte en tant qu’égaux est aujourd’hui une triste plaisanterie, et l’a peut-être toujours été. Cette solution, très défendue aujourd’hui, a été volée à ses défenseurs progressistes depuis plusieurs années (dans les années 1980, seul le parti communiste en Israël demandait “deux états pour deux peuples”) et déformée de manière à légitimer l’apartheid du 21ème siècle. Aujourd’hui nous savons à quoi ressembleront ces deux états : des bantoustans entourés de fils barbelés, encerclés par ce gigantesque camp militaire nommé Israël. L’occupation continuera simplement d’exister sous la nouvelle dénomination orwellienne de processus de paix et d’une fausse indépendance.

L’opposition à la solution à deux états n’est pas seulement basée sur le fait qu’elle est impossible à mettre en oeuvre ; mais aussi sur le fait qu’elle ignore nombres d’aspects et de problèmes existants. L’occupation de 1967 ne peut pas être comprise comme un problème externe, la lutte contre un envahisseur colonial, déconnecté des problèmes internes à Israël. L’apartheid et la politique d’occupation sont la base même de l’Etat d’Israël : le nettoyage ethnique de 800000 Palestiniens en 1948 et le refus constant d’autoriser leur retour, l’insolente discrimination et l’augmentation continue de la violence policière envers les palestiniens de l’intérieur, la nécessité de coloniser et de protéger la terre des occupants illégaux, de judaïser la périphérie, de mener la guerre démographique ; tout cela se passe en “Israël” et pas dans ce qu’il est convenu d’appeler les “territoires occupés”. L’occupation ne s’arrête pas au checkpoint, elle est tout autour de nous, il n’y a pas d’”ici” et de “là”. Israël est l’occupation.

La nécessité de la lutte commune

La lutte contre l’occupation et l’apartheid doit être menée, pas parce qu’elle est le premier pas vers la révolution ; mais simplement parce que les crimes de guerre quotidiens et les violations massives des droits humains ne devraient pas être permises, que les victimes de ces crimes soient des anarchistes révolutionnaires ou de pauvres travailleurs musulmans conservateurs. Le fait que ceux qui subissent l’oppression ne soient pas de parfaits sujets révolutionnaires (s’il existe une telle chose) ne diminue en rien mes obligations de me tenir à leurs côtés contre l’état, mon état, qui restreint leur droits fondamentaux. Ceci devrait être suffisant pour expliquer pourquoi il faut se battre sans répit contre l’occupation. Cependant, se battre contre quelque chose n’est jamais suffisant ; il faut aussi se battre pour quelque chose, pour un avenir différent, pour ce que nous pensons être la meilleure solution pour tous ; mais quelle serait-elle ?

Un des problèmes les plus importants pour la gauche radicale israélienne, particulièrement depuis le début de l’Intifada, est le travail politique commun de Palestiniens et de juifs Israéliens. Il faut le comprendre comme une réaction aux politiques racistes mises en place par Israël : séparation totale entre Israéliens et Palestiniens, que ce soit avec des murs (à l’intérieur des frontières de 1948 ou en Cisjordanie), à l’aide de checkpoints ou de routes ségrégationnistes, ou par des écoles séparées, des lois matrimoniales racistes et religieuses, et le harcèlement des personnes de “type arabe” à l’entrée de chaque centre commercial, restaurant ou boîte de nuit. Dans cette atmosphère si ouvertement raciste, l’acte le plus radical est de briser cette ségrégation en manifestant avec des Palestiniens, en vivant ensemble, en se parlant, en s’aimant et en prenant soin l’un de l’autre, et même en faisant l’amour ensemble. On ne réalise pas assez l’effet émotionnel profond et étonnant qu’à le fait pour un juif Israélien de rencontrer pour la première fois des Palestiniens en tant qu’égaux dans une lutte, ou même de devenir ami avec eux, et l’importance d’avoir de tels contacts pour remettre en question nos propres attitudes racistes et orientalistes et pour erradiquer cette théorie du “choc des civilisations”. (Je dois admettre personnellement que ce n’était parfois que grace à ma relation émotionnelle avec plusieurs amis palestiniens que je ne suis pas devenu fou face à la vague continuelle de propagande raciste et nationaliste.) Se rassembler, vivre ensemble, Ta’ayush en arabe, est à la fois notre moyen et notre fin.

La libération est un chemin

Faire tomber les barrières nationales et raciales peut sembler être le but ultime ; mais la situation est quelque peu plus complexe. Les Palestiniens, en tant que groupe ethnique souffrant d’une oppression nationale et privé de son auto-détermination et de son état, se battent contre cette oppression de la façon la plus habituelle : ils mènent un combat de libération nationale dans le but d’établir un état indépendant. Le fait que des gens obligés de vivre sous une oppression raciste ou nationaliste se confond en un groupe national comme moyen de combattre pour leurs droits, et que malheureusement, dans le même temps, presque toutes les luttes de libération nationale créent de nouveaux systèmes d’oppression, ne devrait pas nous être étranger à nous juifs israéliens.

Mais en tant qu’anarchistes, que devrions-nous faire dans ce combat ? Pour quoi sommes-nous exactement en train de nous battre, et avec qui ? Sommes-nous en train d’essayer d’être partie intégrante de ce “processus de libération nationale”, comme le sont certains activistes Israéliens de la gauche radicale, et devons-nous nous voir comme des juifs Palestiniens ? Ou bien faut-il penser que la libération nationale n’est qu’une étape à franchir, un pas en avant, et que le jour où ce combat sera victorieux (et ce que signifie la fin du combat de libération nationale en Palestine est une autre bonne question) sera aussi le jour où les masses exploitées palestiniennes commenceront la révolution sociale ensemble avec leur frères et soeurs de la classe ouvrière juive ? Ou peut-être tout ce que nous pensons et voulons est sans importance parce que nous appartenons à la société coloniale et qu’en tant que tels nous devrions seulement apporter notre solidarité inconditionnelle aux buts et aux besoins des opprimés ? Ces questions, même si elles sont posées de manière ironique, ne sont pas entièrement fausses. Une libération nationale est toujours ambigue : c’est la libération d’une oppression coloniale et dans le même temps la construction de nouveaux modèles d’oppression et d’exploitation ; et c’est exactement au sein de cette ambivalence que nous devons choisir notre chemin. Et cela se complique encore lorsqu’il s’agit non pas de renvoyer la puissance occupante dans son pays d’origine ; mais plutôt de décoloniser la société coloniale, en tenant compte des Israéliens non seulement en tant qu’oppresseurs actuels mais aussi en tant que peuple qui a droit aux mêmes droits et libertés que tous les autres peuples de la région.

La lutte commune des Palestiniens et Israéliens, comme le combat contre le mur que les AAtW [Anarchists Against the Wall - Anarchistes contre le Mur] sont en train de mener, ou les nombreuses campagnes que Ta’ayush a organisé dans les territoires occupés et dans le territoire israélien de 1948, semblent être la meilleure façon de contrer les nombreuses contradictions auxquelles il faut faire face d’une manière politiquement productive. Dans ce sens, le travail conjoint des Israéliens et des Palestiniens est sans doute l’un des buts, et probablement l’un des plus importants, de chaque campagne à laquelle nous participons, qu’il s’agisse du mur, des démolitions de maisons ou de la résistance face aux invasions de l’armée. A travers ce travail, nous déconstruisons les bases racistes de ce conflit. Un Israélien participant à une manifestation palestinienne, à ses risques et périls face à l’oppression brutale de l’armée, ne remet pas seulement en cause la compréhension de base du soldat Israélien (les soldats nous demandent très souvent, avant ou après nous avoir tiré dessus, si nous n’avons pas peur d’être tués dans les villages palestiniens par leurs habitants), mais aussi celle du fermier Palestinien qui n’a jamais rencontré d’Israélien que comme oppresseur.

Bien entendu, le rassemblement de Palestiniens et d’Israéliens n’est pas chose facile pour chacun des deux groupes. Nous devons nous souvenir que de nombreuses différences culturelles, politiques et sociales existent en parallèle avec nos positions de force au sein de ce conflit, positions que nous ne pouvons pas simplement ignorer dans l’espoir ou la croyance que nous ne sommes tous que des partenaires égaux dans un combat. La lutte pour remettre en cause et changer la culture palestinienne avec ses éléments patriarcaux, militaristes et homophobes n’est pas notre tâche mais celle de nos camarades Palestiniens auxquels nous devons offrir notre solidarité. Et ce tout d’abord en supprimant le poids de l’occupation de leurs épaules et en combattant ces mêmes éléments dans notre propre société. La libération est toujours un chemin dont le cours ne peut évoluer et s’accélérer que si l’on enlève les principaux obstacles qui se trouvent sur sa route.

La mise en place d’un futur commun pour les Israéliens et les Palestiniens, dans un présent riche de tant de conditions préalables, soulève nombre de contradictions. Notre plus grande épreuve est de trouver comment éviter que ces contradictions ne nous empêchent de poursuivre notre combat, et d’apprendre à en tirer des leçons qui nous permettrons d’avoir une meilleure compréhension de la lutte contre le capitalisme globalisé. Nous sommes sur le front géographique et idéologique de cette nouvelle guerre et nos expériences, victoires et échecs se répercuteront de par le monde.

Yossi Bartal

Traduit de l’anglais par Chris B.

Après l’élaboration de deux plans nationaux d’austérité [1], la Grèce a été contrainte d’accepter sa mise sous tutelle par le FMI [2], essentiellement, comme l’ont indiqué les autorités de l’UE et du FMI, pour recouvrer la « confiance des marchés ». Ce troisième programme d’austérité, comme ceux entérinés dans plusieurs autres pays européens [3], se base fondamentalement sur une réduction des dépenses publiques et sur une baisse des revenus des travailleurs. Au bénéfice du pays et de sa population ?

« Le gouvernement a conçu un programme crédible qui est économiquement équilibré, socialement équilibré – les groupes les plus vulnérables étant épargnés – et réalisable (…) pour – à terme – contribuer à faire repartir la croissance et l’emploi, et à rehausser les niveaux de vie » ; c’est en ces termes très élogieux que le directeur général du FMI a annoncé les mesures imposées par son institution à la Grèce [4].

Une autosatisfaction légitime ?

L’objectif annoncé de l’institution financière est de ramener le déficit public sous le seuil de 3% du PIB pour fin 2014 [5] via des mesures drastiques telles qu’une réduction considérable des dépenses publiques, la privatisation de beaucoup d’entreprises nationales [6], le gel des salaires et des pensions des fonctionnaires et retraités du secteur public ainsi que la suppression de leurs 13ème et 14ème mois, entre autres. Le relèvement de l’âge de la retraite et une hausse de la TVA (qui passe de 21 à 23%) [7] sont également d’application.

La succession de manifestations et grèves en Grèce [8] témoignent du rejet de ces mesures d’austérité imposées à la Grèce par le FMI et l’UE (ainsi que de celles imposées par les deux premiers plans d’austérité qui allaient dans le même sens).

Le peuple grec et la gauche [9] ne sont pas les seuls à rejeter les mesures du FMI. De nombreux économistes les condamnent également [10] ; l’austérité entraînera chômage et dépression qui provoqueront à leur tour une baisse de l’activité économique et de la consommation, entraînant de facto une contraction des recettes de l’Etat et, par conséquent, une diminution de sa capacité à rembourser la dette [11].

« Sacrifier la cohésion sociale à l’appétit des marchés est un crime contre la démocratie » [12]

Comme mesures alternatives, Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie [13], préconise la création par l’UE et la BC européenne d’un mécanisme d’aide aux pays membres très endettés, similaire à celui qui existe pour les banques [14] ainsi qu’une sérieuse remise en cause de la place accordée à la spéculation au détriment du travail dans nos sociétés [15].

« Aujourd’hui, les Grecs sont appelés à de très importants sacrifices, mais ces sacrifices sont vides de sens, ou plutôt, ces sacrifices risquent d’être détournés sous forme de prélèvements au bénéfice de la finance. Ce dont la Grèce et les autres pays européens ont besoin, c’est à la fois de dynamiser leurs activités productives autrement qu’en diminuant leurs coûts et de réinventer le lien social et la démocratie » [16].

Des dépenses publiques excessives ?

Le déficit public du pays n’est pas dû à un excès de dette publique mais à la pauvreté des recettes de l’Etat [17] suite à la baisse de l’activité économique (en raison de la conjoncture) et à l’incapacité de prélever assez d’impôts en raison d’une évasion fiscale considérable et d’une corruption très présente [18].

La Grèce, comme l’Espagne, le Portugal et l’Irlande sont souvent montrés du doigt comme des pays qui génèreraient des dépenses publiques colossales. Ces dernières auraient causé un déficit public élevé et une dette publique considérable, éléments qui empêcheraient la reprise économique. Or, ces pays ont, au contraire, les dépenses publiques les plus basses de l’UE des 15 et leur secteur public reste sous-développé. En outre, leur système fiscal reste peu progressif et il est caractérisé par une charge fiscale plus basse que la moyenne UE. Ces états souffrent également d’une fraude fiscale énorme et d’une redistribution très insuffisante des richesses [19], ces éléments entraînant de plus grandes inégalités de revenus [20].

A partir d’une telle situation, augmenter les recettes de l’Etat ne semble pas trop ardu ; les revenus potentiels sont à portée de main, ne manque que la volonté politique.

« IMF GO HOME » [21]

Le problème (de la Grèce comme de l’UE) n’est pas tant l’existence d’un déficit public élevé ou de sa dette que de la faible croissance économique et de l’augmentation structurelle du chômage.

Pourtant, comme dans une multitude d’autres pays européens, la recette préconisée s’attache aux indicateurs du déficit et de la dette alors que cette politique a déjà prouvé son inefficacité dans les pays en développement.

Une aide à la Grèce ?

Les prêts finalement consentis à la Grèce [22] ne lui ont pas été concédés pour l’aider mais pour prémunir les banques françaises et allemandes d’un défaut de paiement grec [23] suite à une crise que le secteur bancaire a lui-même contribué à créer [24] et dont l’endettement public est venu éviter la faillite [25] et réparer les grossières erreurs de jugement (à tout le moins) des agences de notation à la fois juges et parties de la situation [26] et sachant qu’elles sont intimement liées aux entreprises qu’elles jugent ? En premier lieu, elles sont rémunérées par les entreprises qu’elles sont chargées de noter, ensuite elles ont une activité de conseil qui consiste à aider les banques à créer des produits capables d’obtenir les meilleurs notes. La même procédure est à l’œuvre, en ce qui concerne les Etats ; avant d’emprunter, un Etat fait appel à la délivrance d’une notation par une agence (http://www.liberation.fr/economie/010168193-a-la-fois-juge-et-partie, 9/02/10) et la rémunère pour cette tâche. Depuis, les Etats-Unis ont promulgué une loi de réforme de la régulation financière (en juillet 2010) qui constitue un premier pas (encore très insuffisant) vers une possibilité de recours contre ces agences (http://www.lesoir.be/actualite/economie/2010-09-01/les-usa-accusent-moody-s-d-erreurs-dans-sa-notation-790640.php])].

« Comme Joseph Stiglitz l’a dit, avec tous les fonds dépensés pour aider les banquiers et les actionnaires, on pourrait avoir créé des banques publiques qui auraient déjà résolu les problèmes de crédit que nous connaissons (la Grèce, l’Espagne, le Portugal et l’Irlande) » [27]. Au lieu de cela, les banques et les agences de notation bénéficient d’une impunité quasiment totale et il revient à l’ensemble de la population de payer pour une crise créée par d’autres.

Des profits privatifs mais des pertes publiques

Quelle est donc cette règle que les Etats se laissent imposer ?

Il faudrait que les banques conservent tous les profits quand les temps leurs sont favorables et que la communauté rembourse leurs pertes dans le cas contraire ?

Le slogan « Bankers, gangsters » très présent dans les manifestations, résume bien cet état de fait.

Cette logique de privilèges des banques se perpétue pourtant ; après avoir été renflouées par des prêts publics aux taux très faibles, les Etats qui prêtent à la Grèce vont réaliser de sérieuses marges sur les prêts qu’ils lui consentent [28]. Pourquoi ce deux poids, deux mesures ?

Ce n’est pas à nous de payer leur crise ! [29]

Il est évident aux yeux de la majorité de la population que ce plan d’austérité ne vise pas au sauvetage du pays mais à celui des banques et de l’euro, c’est-à-dire celui des sphères financières et politiques au détriment d’une population de plus en plus exploitée.

Il n’est pas surprenant dès lors que la majorité des Grecs sont, actuellement, prêts à descendre manifester dans la rue contre de nouvelles mesures d’austérité [30].

Même au sein du Pasok [31], les mesures n’ont pas été faciles à accepter ; trois députés n’ont pas voté les mesures et ont été exclus du parti. Les syndicats socialistes ne font pas exception [32] à cette contestation.

Les deux grandes confédérations syndicales CGSE et ADEDY (dirigées par les socialistes) [33] ainsi que celle du PAME (communiste) [34] organisent de nombreuses journées de grèves et manifestations [35]. Objet : la dénonciation des mesures anti-sociales et l’appel à la résistance. Malheureusement, la gauche ne parvient pas à surmonter ses clivages historiques et ses dissensions internes [36] et ne bénéficie pas, comme la plupart des institutions grecques, d’une confiance importante au sein de la population. Quoi qu’il en soit, « les syndicats restent les grandes forces mobilisatrices même si beaucoup de personnes rejoignent les manifestations sans être attachées à l’un ou l’autre syndicat » [37].

La contestation regroupe des « manifestants de tous âges et de nombreuses personnes sont descendues pour la première fois dans la rue » et les grèves et manifestations s’enchaînent à un rythme rapide. En particulier, la grève du 5 mai de cette année a paralysé le pays [38] ; secteur privé et public étaient en grève qu’il s’agisse des transports, des écoles, des hôpitaux, des usines, ports, aéroports, commerces... Elle a rassemblé 300.000 manifestants.

Malgré que « la mort de trois personnes a cassé une partie de la dynamique contestataire, surtout en ce qui concerne les gens qui descendaient pour la première fois dans la rue », la grève générale du 5 mai a été suivie de beaucoup d’autres mouvements de grève et de manifestations ainsi que de témoignages de solidarité dans d’autres pays.

Le peuple grec sacrifié sur l’autel du néo-libéralisme

Le gouvernement tente d’endiguer ce mouvement de révolte de diverses manières ; par des tentatives répétées de faire porter à l’ensemble de la population la responsabilité de la situation économique actuelle [39] d’abord mais, également par une décrédibilisation des manifestants [40], de la répression policière [41] et de la désinformation [42].

S’attaquer en premier lieu aux fonctionnaires du secteur public est également une manière de diviser la contestation, de désolidariser secteurs public et privé. « Le gouvernement s’attaque également à certaines professions privilégiées, pas très appréciées de la population (des professions fermées telles que les camionneurs, les taxis, etc… qui jouissent de privilèges hérités de la période du régime des colonels et qui, de ce fait, ne sont pas défendus par l’ensemble de la population). Et ce faisant, le gouvernement y associe d’autres professions (médecins, pharmaciens, etc…) pour généraliser la libéralisation du marché du travail ».

Enfin, comme lors de toute contestation sociale, le gouvernement tente d’user de vocabulaire adapté pour travestir la réalité [43] ; un exemple parlant est celui des privatisations, qualifiées de « mises en valeur des richesses du pays » [44].

Eponine Cynidès et Léandre Nicolas

Photographies d’Eponine Cynidès

Les passages en italique proviennent d’une interview réalisée le 28 août 2010 auprès de Yiorgos Vassalos, chercheur au « Corporate Europe Observatory » et Chloé (qui désire rester anonyme), membres de l’initiative d’organisation de la manifestation bruxelloise de solidarité aux manifestants grecs du 20 mai 2010 (jour de grève générale en Grèce) ainsi que d’Ermal Bubullima, Albanais résidant en Grèce depuis une quinzaine d’années, étudiant en Master 2 en Droits de l’homme à Strasbourg.

Leurs propos ont été recueillis par Eponine Cynidès et Léandre Nicolas.

[1] En janvier puis en mars 2010

[2] http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/04/26/l-intervention-du-fmi-une-humiliation-pour-la-grece_1342905_3214.html

[3] Italie, Portugal, Espagne, Irlande, Hongrie, Roumanie, Grande-Bretagne, Allemagne

[4] Déclaration de Dominique Strauss-Khan lors de la conférence de presse du FMI du 9 mai 2010, http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2010/pr10187f.htm

[5] http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/05/02/la-grece-a-conclu-un-accord-avec-l-ue-et-le-fmi-pour-assurer-sa-survie-financiere_1345610_3214.html, 02/05/10

[6] http://www.mediapart.fr/club/blog/velveth/020610/le-fmi-version-dsk-sest-il-adouci, http://www.jennar.fr/index.php/le-fmi-lomc-le-ps-et-les-privatisations/

[7] http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/05/02/les-principales-mesures-du-plan-d-austerite-grec_1345619_3214.html, 2/10/10

[8] http://www.challenges.fr/actualites/monde/20100216.CHA1438/chronologie_de_la_crise_financiere_grecque.htmlhttp://www.arte.tv/fr/content/tv/02__Universes/U1__Comprendre__le__monde/02-Magazines/10__ARTE_20Journal/14_20Dossiers/2010.02.16__grece/ART_20chronologie/3070054.html

[9] Le parti socialiste est au pouvoir, ce qui n’empêche pas le syndicat lié au Pasok à manifester en masse

[10] http://m.letemps.ch/Page/Uuid/8509f0e2-683b-11df-9407-53de06d380d1/Plans_daust%C3%A9rit%C3%A9_trop_brutaux_mise_en_garde_d%C3%A9conomistes, 26/05/10 ; http://actu.orange.fr/economie/nouriel-roubini-met-en-garde-contre-trop-de-mesures-d-austerite-en-europe_43429.html?bReact=true, 3/09/10 ; http://www.euractiv.fr/economie-finance/article/2010/05/26/cure-dausterite-haut-risque-en-europe_68116, 26/10/10 ; http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/05/13/un-plan-d-austerite-a-l-oppose-des-besoins-de-la-grece-et-de-l-europe-par-gabriel-colletis_1350560_3232.html, 13/05/10, http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/05/22/joseph-stiglitz-l-austerite-mene-au-desastre_1361520_3234

[11] Les revenus de l’Etat dépendent à la fois de sa capacité à prélever des impôts et de la croissance économique

[12] Un des slogans fréquemment utilisés lors des manifestations

[14] http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/stiglitz-prone-la-creation-d-un-mecanisme-de-soutien-financier-en-europe_2..., 2/02/10

[15] http://www.sacra-moneta.com/Crise-financiere/Le-triomphe-de-la-cupidite-de-Joseph-Stiglitz.html

[16] Gabriel Colletis, professeur à l’université Toulouse I, http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/05/13/un-plan-d-austerite-a-l-oppose-des-besoins-de-la-grece-et-de-l-europe-par-gabriel-colletis_1350560_3232.html, 13/05/10

[17] Selon les chiffres d’Eurostat, en 2000, les recettes fiscales de la Grèce s’élevaient à 34,6% du PIB (40,6% pour la moyenne de l’UE27) et sont tombées à 32,1% en 2007 (39,8% pour la moyenne de l’UE27), http://contreinfo.info/article.php3?id_article=3023

[18] En 2008, seulement 0,5% des Grecs ont déclaré plus de 30.000 euros de revenu. Et un million aurait payé des sommes des dessous de table pour des services public, http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/le-trauma-grec_853970.html?p=2. Transparency Greece a publié une enquête accusatrice sur la corruption en Grèce entre 2007 et 2009. Le panel de 6122 personnes interrogé par Public Issue, a mentionné 599 180 actes de fraude à l’Etat et 357 719 au secteur privé. En première ligne figurent les hôpitaux (33,5 %), les services d’urbanisme (15,9 %) et les bureaux du fisc (15,7 %) le ministère des transports, la Sécurité Sociale (IKA), les préfectures et les municipalités. Pour le privé, les hôpitaux (15,9 %), les banques (10,8 %), les avocats (9 %) se placent en tête. Suivis par les garages de contrôle technique automobile [KTEO], les cliniques, les écoles de conduite, les ingénieurs civils et les plombiers. La somme moyenne des petits enveloppes (fakelakia) ou pot-de-vin s’élève à 1.355 euros dans le public, contre 1.671 euros dans le privé. En 2009, 787 millions ont été absorbé par la corruption, contre 748 en 2008 et 639 en 2007 (http://www.metiseurope.eu/gr-ce-dompter-la-col-re-olympienne_fr_70_art_28753.html).

[19] Les situations suivantes sont symptomatiques des inégalités de revenus qui ont cours dans la société grecque ; « En 2009, les armateurs grecs ont versé moins d’argent en impôts que l’argent payé par les immigrés (sous forme de taxes pour obtenir leur carte verte) » (http://www.cahiersdusocialisme.org/2010/05/07/le-desespoir-et-la-resistance-en-grece, 15/03/10), la plupart des employeurs grecs ont transféré leurs actifs dans des sociétés chypriotes (taux d’imposition de 10%) et l’église grecque (propriétaire terrien important) est exemptée d’impôts. A côté de ces situations de privilèges pratiquement illimités, le pouvoir d’achat grec ne s’élève qu’à 92% de la moyenne de la zone euro alors que les salaires n’atteignent que 70% (http://www.cahiersdusocialisme.org/2010/05/07/le-desespoir-et-la-resistance-en-grece, 15/03/10)

[20] Vicenç Navarro, professeur de sciences politiques, 11/10/10, http://www.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/dossiers/crises/article/ce-que-l-on-ne-dit-pas-sur-la?lang=fr

[21] « FMI, rentre chez toi », un des slogans fréquemment utilisés lors des manifestations

[22] L’UE et le FMI lui prêtent 110 milliards d’euros sur trois ans

[23] http://www.cahiersdusocialisme.org/2010/05/22/debat-les-mouvements-sociaux-sont-ils-solubles-dans-lausterite-1/, 22/05/10. A titre d’exemple, les banques françaises sont exposées à hauteur de 51 milliards d’euros (http://www.tempsreel.nouvelobs.com/actualite/economie/20100429.OBS3199/onze-questions-reponses-sur-la-crise-grecque.html, 29/04/10

[24] Goldman Sachs a fait du délit d’initié ; sous le gouvernement Karamanlis, la banque a d’abord aidé la Grèce à cacher l’ampleur de sa dette au reste de l’UE pour, ensuite, en profiter pour spéculer sur la baisse de la note du pays décernée par les agences de notation (http://www.marianne2.fr/Dette-grecque-Goldman-Sachs-revoila-les-banksters_a185141.html, 16/02/10)

[25] Paul De Grauwe, professeur d’économie à la KUL Leven, http://econet.blogs.lalibre.be/archive/2010/07/20/paul-de-grauwe-fustige-la-panique-des-marches-et-les-politiq.htm

[26] Actuellement, trois agences dominent le marché (Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch représentent 80% du marché). L’absence de véritable remise en cause des agences de notation est assez surprenante, surtout après leur non-anticipation de la crise des subprimes. En accordant la meilleure note (AAA) à des produits financiers très risqués et en ne commençant à les dégrader que six mois après le début de la crise, les agences ont permis à ces produits financiers d’être dispersés dans tout le système. Peut-on faire confiance à ces agences sachant que la crise des subprimes n’était pas la première situation lors de laquelle elles n’ont pas joué leur rôle d’information des marchés sur les risques auxquels ils étaient exposés. La situation s’était, en effet, déjà présentée lors des crises de la dette en Amérique latine et en Asie et dans les cas des faillites d’Enron (2001) et Worldcom (2002), (http://www.lemonde.fr/economie/chat/2010/01/27/les-agences-de-notation-ont-elles-trop-de-pouvoir_1297252_3234.html, 28/04/10 et http://www.lexpress.fr/actualite/economie/agences-de-notation-juges-et-parties_8903...), 06/05/10

[27] Vicenç Navarro, professeur de sciences politiques, 11/10/10, http://www.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/dossiers/crises/article/ce-que-l-on-ne-dit-pas-sur-la?lang=fr

[28] La France va emprunter à environ 3% et prêter à 5%, la différence devrait rapporter 150 millions d’euros. http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/economie/20100429.OBS3199/onze-questions-reponses-sur-la-crise-grecque.html

[29] Un des slogans fréquemment utilisés lors des manifestations

[30] Selon un sondage réalisé le samedi 1er mai 2010, http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/05/02/la-grece-a-conclu-un-accord-avec-l-ue-et-le-fmi-pour-assurer-sa-survie-financiere_1345610_3214.html, 5/05/10

[31] Le parti socialiste, au pouvoir

[33] La CGSE, la confédération générale des travailleurs grecs, structurée en 70 fédérations professionnelles, représente les salariés du secteur privé (un million d’adhérents) et l’ADEDY, qui regroupe 46 fédérations, représente les agents publics (300.000 membres), http://www.metiseurope.eu/gr-ce-dompter-la-col-re-olympienne_fr_70_art_28753.html

[35] http://www.regards.fr/article/?id=4526, 14/07/10

[36] La confédération a du mal à coordonner les 70 fédérations professionnelles existantes, bien plus nombreuses que ce qui existe dans les pays européens. De plus, les fédérations ont peu de prise sur les 2 500 syndicats. En outre, tous les courants politiques sont représentés en tant que tels dans les confédérations syndicales. Ainsi le PASOK socialiste détient 21 sièges sur 45 au sein de la GSEE, le centre droit en a 11, le PC 10, les radicaux de gauche 2, la droite 1. Les relations avec les partis sont donc complexes, chacun tentant d’influencer l’autre. En interne, les débats sont fortement politisés et reflètent ceux des partis politiques. Cette proximité entre syndicalistes et politiques ne favorise pas une forte autonomie du syndicalisme et une image positive dans l’opinion (http://www.clesdusocial.com/mois-social/mois-social-10/05-europe-monde/grece-la-regulation-sociale.htm, 5/05/10). En outre, « Il est courant que les présidents de la CGSE deviennent ministres par la suite » et les deux grands syndicats sont plutôt « poussés par leur base pour organiser des mouvements de contestation »