|

Journal Indépendant et Militant

|

http://lejim.physicman.net/spip

|

|

Edito n° 3

Pauvreté & Précarité /

mercredi, 9 décembre 2009

/ Fiona Wallers

|

Maïga a 21 ans. Il est est burkinabé. Il y a un an et demi, appelé par un ami de la famille pour travailler dans une auberge pour touristes, Maïga est parti à Ségou, au Mali. Sa famille nombreuse avait besoin de revenus réguliers. Et depuis, Maïga est devenu gérant de l’Auberge de l’Amitié.

Il nous a accueillis lorsque nous sommes arrivés, crevés du trajet, et surtout râlant d’avoir perdu des sous dans le taxi. Il a sillonné la ville pour nous aider. Sans résultat, mais voilà, Maïga était devenu un ami.

Maïga est debout à cinq heures, il termine lorsqu’il n’y a plus rien à faire. Gérant à l’Auberge de l’Amitié, ça veut dire « Homme à tout faire » : accueil, réservations, courses, cuisine... Pas de congés hebdomadaires, pas de congés annuels, Maïga travaille sept jours sur sept et envoie la plus grande partie de son salaire tous les mois au Burkina. Son salaire… Maïga gagne 25.000 francs CFA par mois, soit 38 euros.

Des mecs comme Maïga, il y en a beaucoup. Parfois, les gens de là-bas estiment qu’ils ont de la chance : ils ne sont pas à la rue, ils vivent de leur travail, ils peuvent surtout envoyer de l’argent à la famille. Mais il suffit de parler quelques heures avec lui, il suffit aussi de regarder les petits garçons qui travaillent dans l’Auberge pour se dire que ce n’est pas vrai. La chance n’est pas passée par là.

[1]

Un regard très rapide sur ce qui se passe à l’extérieur de l’Union européenne suffit à nous faire réfléchir un peu sur le statut que le capital assigne à des millions de travailleurs.

Main d’œuvre malléable, parce que dans le besoin ; exploitations multiples ; déréglementation - ou absence de règlementation - du marché du travail ; précarisation des conditions de vie. C’est ce qu’Hélène Châtelain nous a proposé de partager dans son article sur São Paulo. On y voit un tableau sans nuances qui montre, par des exemples de rencontres, une société d’extrêmes : débrouille, précarité, pauvreté. Le Brésil, économie « en plein essor », nous montre l’atrocité d’un système économique basé sur la libéralisation, et montre aux pays les plus pauvres comme le Mali ou le Burkina, que le libéralisme ne peut pas être un chemin à suivre.

Parmi les victimes de la rentabilité, plus près de chez nous, il y a les travailleurs handicapés. Arnaud Levêque propose une mise au point sur les conditions de travail dans anciens ateliers protégés, aujourd’hui appelés entreprises de travail adapté… Protégés ? Peut-être pas tellement aujourd’hui, où on ferme hypocritement les yeux sur une exploitation qui ne dit pas son nom.

Exploitation à l’abri des regards aussi, ça se passe dans les prisons. Les détenus « modèles » y sont forcés de perpétuer des règles de travail dignes d’une époque qu’on croyait révolue. Bienvenue au 21ème siècle, c’est dans l’article de Fifi Bridacier.

Exploitation aussi, lorsque des délégués syndicaux expliquent le quotidien des nettoyeuses, pudiquement appelées aujourd’hui « techniciennes de surfaces ». Gérard Craan visite, interroge, raconte les conséquences d’une crise économique sur un secteur déjà largement précarisé. Restructuration, réorganisation, licenciements : la charge de travail de ces ouvrier-e-s est constamment augmentée par les grandes firmes qui les emploient… Peuvent-ils-elles dire qu’ils-elles ont de la chance d’avoir un travail ?

Avoir ou ne pas avoir de travail, cela détermine un statut dans nos économies panachées de social : l’ouverture du « droit aux allocations de chômage ». C’est quoi le chômage ? Comment manipule-t-on les chiffres des demandeurs d’emploi et à quelles fins ? Guéric Bosmans essaie de nous expliquer, chiffres à l’appui, les incohérences des communications gouvernementales, et le scandale de la paupérisation croissante des allocataires sociaux. Les allocations de chômage et les aides sociales : un droit, une protection, qui chagrine d’ailleurs plus d’un patron. On est encore loin, même au cœur de la crise libérale la plus dure depuis plusieurs décennies, des lendemains qui chantent. Dans son article en deux parties à propos des mesures de chasse aux chômeurs, Yves Martens nous propose de nous mobiliser pour défendre ce droit, cette protection [2].

Celui-ci ferait certainement partie de ce qu’on appelle les droits sociaux ou « droits fondamentaux de deuxième génération »… ou alors de seconde zone ? Quelles sont donc les difficultés qui nous empêchent de les revendiquer juridiquement ? C’est l’article complet de Manu Lambert qui va nous amener quelques réponses.

Oui, on est manipulé-e-s, non, le monde libéral n’amène pas le bonheur. Pour s’en rendre compte, il faut aussi passer par le décodage des expressions et des mots utilisés par le pouvoir. Un travail de sape linguistique est de plus en plus nécessaire. L’article de Christine Oisel nous montre le détournement de sens du mot réforme. Littéralement désignant un retour à l’ordre établi, le renversement sémantique imposé par les classes dominantes le transforme en outil émancipateur... Une manipulation visant à masquer les mesures de régression sociale. Enfin, Didier Brissa complète son article de fond à propos du mouvement écologique : ici aussi, le décodage s’avère nécessaire.

Maïga n’a certainement pas de chance. Comme des millions de travailleurs dans le monde, il est obligé d’accepter un boulot inacceptable. Comme des milliers de travailleurs en Belgique, qui voient leurs protections disparaître, qui voient leurs salaires réduits, qui se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté....

A l’heure de rédiger cet édito, une révolte : comment mettre bout à bout la suite de chiffres qui tombent dans les dépêches d’info ? 800 pertes d’emploi chez DHL, 100 chez MD verre, 3000 emplois menacés chez Opel, une cinquantaine chez Sanofi-Aventis… [3]

Une photographie de deux ou trois jours noirs pour l’emploi, comme tant d’autres cette année. Sans avoir encore clôturé les chiffres de l’année 2009, on annonce encore 60.000 suppressions d’emplois en 2010 [4].

La reprise économique ? Elle ne concerne pas la majorité, mais bien les exploiteurs de tous poils qu’il est urgent de déloger. Au Mali comme ailleurs, notre combat est le même.

Merci à Arnaud, Christine, Didier, Fifi, Gerard, Gueric, Hélène, Manu, Ode et Yves d’y avoir contribué.

Fiona Wallers, pour l’équipe de JIM

Bannière : Ode

[1] Pour avoir une idée de l’économie du Mali, voir www.uneca.org/wa/documents/ice2009/RapportEconomique2009FR.pdf et www.uneca.org/statistics/docs/asyb2009/mli.pdf

[2] Pour les détails du combat contre la chasse aux chômeurs, voir www.asbl-csce.be

|

Profession : nettoyeuse

dimanche, 15 novembre 2009

/ Gérard Craan

|

Les couloirs du métro lavés à grande eau, les bureaux de Dexia aspirés, les chiottes du Parlement bruxellois désinfectées, des écoles, des lieux de travail, des maisons de retraites, tous balayés et astiqués. Par qui ?

Avec la crise économique, pas l’actuelle mais celle des années ’80, entreprises et pouvoirs publics ont réduit les coûts, les frais, les dépenses. Ils ont consolidé, restructuré, réorganisé, synergisé, dégraissé, comprimé, adapté, réformé, recentré, réajusté. Bref : ils ont licencié en masse. Cantines, gardiennage, entretien, nettoyage, tous ces services qui permettent à l’entreprise de fonctionner ont été, comme on dit, sous-traités. Dans les services publics, le phénomène est identique. Des deux côtés, on s’est rendu compte qu’il était avantageux de négocier un contrat de prestations avec une entreprise tierce : le personnel est divisé entre différentes rémunérations et conditions de travail, il est aisé de faire jouer la concurrence entre les entreprises sous-traitées, lesquelles répercuteront sur leur personnel les économies qu’elles font faire à leurs clients.

Parmi les travaux de sous-traitance les plus répandus figure le nettoyage. Une multitude d’entreprises réalisent cette activité en Belgique, en particulier à Bruxelles. Leur taille varie de quelques personnes à plusieurs milliers. Celle qui s’occupe de mon immeuble emploie 120 collaborateurs (sic). ISS, entreprise mondiale, compte pour sa part 12.000 personnes en Belgique [1].

Le secteur du nettoyage est en première ligne lorsqu’une entreprise veut faire des économies souligne Dominique Fervaille, permanente FGTB à Bruxelles en charge du secteur [2]. C’est par exemple le cas à l’usine Cytec [3], à Drogenbos, où la société GOM est en charge du nettoyage. En 2001, explique la permanente, environ 20 travailleurs du nettoyage sont actifs sur le site. Ils travaillent en journée. Suite à la restructuration de Cytec en 2004, le nombre de travailleurs diminue progressivement et ils passent à un système d’horaires coupés : très tôt le matin, tard le soir. Avec toutes les conséquences sur la vie familiale de ces travailleurs, la charge de stress, les frais de déplacements supplémentaires [4]. En 2008, poursuit Dominique Fervaille, le dernier contrat de prestations que GOM a accepté pour ce site comprenait l’emploi de... 6 travailleurs mi-temps. On fera appel à un groupe d’experts extérieurs qui jugera la tâche de nettoyage très difficile à réaliser avec aussi peu d’effectifs. Il faudra finalement une grève des nettoyeurs soutenue par les travailleurs de l’usine pour que plus d’heures de travail soient consacrées à cette tâche. Mais GOM juge que le nettoyage de 500m2 d’usine... à l’heure et par travailleur [5] est faisable. Malgré l’unité syndicale, GOM reviendra à la charge pour diminuer encore le nombre d’heures de travail.

La sous-traitance complique grandement le travail syndical. La négociation directe, avec le client donc, est impossible. Or, les conditions de travail dans le nettoyage sont intimement liées à la qualité du contrat. Si on ne regarde que le prix, les problèmes surgiront souvent. Les sociétés de nettoyage partagent cette responsabilité [avec les sociétés sous-traitantes]. Et nombre de sociétés et d’institutions n’ont aucun égard pour les conditions de travail. Le Parlement Bruxellois, la Commission Communautaire française sont nettoyés par les pires du secteur, conclut Dominique Fervaille.

Un autre exemple de pression sur les travailleurs du nettoyage vient d’une société qui a pignon sur rue. Place Rogier à Bruxelles, pour être exact. Des travailleuses se plaignent de leurs conditions de travail chez Dexia banque et disent ne plus arriver à suivre. Arrivant le soir sur site, elles ne font que croiser le personnel administratif.

Voulant se rendre sur place, les délégués syndicaux d’ISS, la firme qui a décroché le contrat [6], se voient interdits d’accès. Or, les travailleurs du nettoyage ont pour mission de travailler sur des chantiers et ne sont que rarement au siège de l’entreprise. Afin de mieux percevoir la réalité du terrain, les visites de chantier sont nécessaires.

Ismaïl Gökburun, délégué syndical à ISS, dénonce l’argument de sécurité avancé par la direction de la banque pour refuser l’entrée à la Tour Dexia. En fin de compte, une visite planifiée sera acceptée.

Je me rends sur place avec un formateur et une inspectrice raconte Ismaïl Gökburun. Le client [comprendre un représentant de Dexia] est également présent. Le formateur, explique-t-il, est une personne qui regarde si le travail est effectué correctement et qui lors de cette inspection, chronomètre le temps de travail de l’ouvrière. L’inspecteur s’occupe en règle générale des commandes de produits, de la comptabilisation des heures et des contrôles. Je sentais qu’il y avait quelque chose de louche. La fille était mal à l’aise et en nage. Je lui expliquais que cela ne servait à rien de courir. Elle a finalement terminé son travail plus tôt. Ce n’était pas normal. Soit c’était un jour où il y a avait moins de gens dans le bâtiment, soit on lui a préparé le nettoyage pour qu’elle ait moins à faire.

Suite à ce contrôle très étrange, Ismaïl a poursuivi ses investigations. D’origine turque, il parle la langue des travailleuses. Parmi celles-ci, une lui a confié "ne pas voir de lumière pour l’avenir". Mère de quatre enfants, elle est stressée et soufre du dos [7]. Les quelques [8] employés qu’elle croise ne lui disent jamais bonjour et se fichent en fait des femmes de ménage. Plus généralement, les filles m’ont dit que si elles se plaignaient leur contrat n’était pas renouvelé et qu’elles avaient peur d’aller au syndicat. Elles m’ont expliqué qu’elles avaient beaucoup de travail et donc qu’elles venaient plus tôt. En fait, les filles arrivaient avant l’heure sans être payées [9]. On nommera cela comme on veut. Mais être contraint au travail sans être payé, pour la permanente FGTB, cela s’appelle de l’esclavage. Mis en œuvre par le propriétaire d’ISS, Goldman Sachs [10], s’énerve-t-elle. ISS fait des bénéfices sur ses chantiers, pour pouvoir investir en bourse avec les conséquences que l’on sait. Sans compter que les économies réalisées par Dexia via la sous-traitance lui donnent également une marge plus importante qu’elle investira aussi en bourse.

Suite à l’action des travailleurs, Dexia a néanmoins revu ses exigences à la baisse. Mais jusqu’à quand le groupe bancaire se permettra d’avoir un peu moins de possibilités de spéculer ?

Les conditions de travail et de salaire dans le secteur du nettoyage interpellent : retard de paiement du salaire, horaires coupés et exigence de flexibilité, travail sur chantier et isolement. En découlent du stress, un mal-être, des problèmes de santé. Bref, une exploitation. La situation des ces travailleurs touche le fond à tel point que les syndicats évoquent le nettoyage dans le cadre du "travail décent" [11].

Gérard Craan/ dessin : Ode

– En Belgique, environ 50.000 personnes sont officiellement employées dans le secteur du nettoyage

– Le salaire minimum dans le secteur pour le nettoyage de bureau s’élevait à 10,5€ bruts/heure.

– En 1 heure de temps, il est quelques fois exigé de nettoyer 700m2.

– Ce sont en grande majorité (plus de 60%) des femmes.

– Beaucoup de travailleurs sont d’origine étrangère (environ 60% également selon le délégué syndical que nous avons questionné). Notamment parce que beaucoup de chefs d’entreprise du secteur sont eux-même d’origine étrangère. Mais surtout, parce que c’est un des rares secteurs où l’on accepte des étrangers, commente Dominique Fervaille. Paradoxalement, la sous-traitance a permis à une génération entière d’immigrés de s’intégrer sur le marché du travail. Si le secteur du nettoyage n’avait pas été sous-traité, cela ne ce serait pas passé ainsi. Par exemple chez VW Forest, [NDA à présent Audi Forest] il n’y a pas de travailleurs immigrés, sauf dans le nettoyage sous-traité [12].

– Certaines entreprises sont à présent considérées comme mafieuses.

Gérard Craan

[1] Selon, son site internet, ISS est présente dans 50 pays et compte 470.000 travailleurs.

[2] C’est une des centrales professionnelles de la FGTB qui est en charge du secteur du nettoyage : La Centrale générale FGTB. Côté chrétien, il s’agit de la CSC Alimentation et Services.

[3] L’usine Cytec, qui appartenait jusqu’en 2007 au groupe UCB sous le nom de UCB Surface Specialities, fabrique des peintures spécialisées et est classée Seveso est une entreprise qui a fait face à plusieurs restructurations ces dernières années. En 2004 et en 2008.

[4] L’usine Cytec est située dans un zoning

[5] C’est un des principaux critères de productivité utilisés par les entreprises dans ce secteur : le nombre de m2 nettoyés par heure.

[6] soit plus de 110.000m2 à nettoyer pour la tour (Source : wikipedia) ainsi que 700 agences du pays.

[7] Le mal de dos n’est que rarement reconnu comme maladie professionnelle.

[8] Le nettoyage chez Dexia ne se fait pas durant les horaires de bureau

[9] Puisque le contrat entre entreprise sous-traitée et client implique un certain nombre d’heures à prester.

[10] Banque d’investissement américaine, grand acteur spéculatif

[11] Lire entre autres cet interview du responsable national du secteur du nettoyage pour la FGTB (pdf) ou cet article de la CSC Charleroi, vaste campagne dont on imagine trop facilement qu’elle ne concerne que les mineurs chinois.

[12] Sur l’évolution de la situation à VW Forest/Audi, lire ce témoignage.

Environ 10.000 détenus sont incarcérés en Belgique [1]. Si presque tous les reclus demandent à travailler en prison, la majorité d’entre eux n’ont pas accès au labeur carcéral : les taux d’occupation sont en effet estimés inférieurs à 50% [2] - et parfois bien en deçà.

Il existe trois types de travail en prison : les services domestiques (nettoyage des couloirs, des bureaux administratifs, buanderie, cuisine, épluchement, etc.), la production en atelier à destination d’entrepreneurs privés (divers types de travaux manuels non qualifiés), et le travail en atelier pour le compte de la Régie Pénitentiaire (ateliers de menuiserie, imprimerie, forge, reliure et couture). La Régie Pénitentiaire est l’organisation qui chapeaute l’organisation du travail carcéral dans toutes les prisons. Elle est reliée au Ministère de la Justice.

Sens et décence.

Selon l’Organisation Internationale du Travail, le travail décent consiste à « garantir à tout citoyen du monde un travail librement choisi, suffisamment rémunéré et doté d’une protection sociale et des libertés syndicales ». Force est de constater que ce n’est pas le cas aujourd’hui en prison.

- librement choisi :

Dans les faits, le travail demeure une faveur. Si un détenu a la chance de s’en voir octroyer un (souvent en lien avec un comportement disciplinaire policé), c’est un luxe de le refuser. En prison, on ne choisit pas le type de travail dans lequel on désire s’investir.

- suffisamment rémunéré :

On ne parle pas de salaire en prison mais bien de gratification. Celle-ci est fixée, pour les travaux domestiques, par arrêté royal à 0,62 euros de l’heure minimum. Le montant mensuel peut varier grandement, entre 33 et 180 euros par mois [3]. Pour les travaux en ateliers, les montants peuvent atteindre 200 à 300 euros [4]. Il s’agit d’un tarif à la pièce (le montant est fixé selon un accord entre la Régie pénitentiaire et l’entreprise privée). La Régie pénitentiaire s’octroie, à titre de frais de fonctionnement, 40% des revenus de la production réalisée par les détenus en atelier pour le compte de concessionnaires tandis que les travailleurs en reçoivent 60%.

- doté d’une protection sociale :

Il n’y a pas de contrat de travail en prison. De manière générale, les droits et risques sociaux ne sont ni garantis ni assurés. Les détenus peuvent être licenciés du jour au lendemain. Il n’existe aucune possibilité de recours officiel contre une décision de retrait d’emploi. Il n’existe pas de règlement de travail. Beaucoup de détenus travaillent à temps partiel, parfois deux heures par jour sept jours sur sept. Pour le compte des concessionnaires, les établissements pénitentiaires travaillent beaucoup avec un noyau de travailleurs constant et une main d’oeuvre périphérique. Seuls quelques protections sociales sont couvertes (indemnité d’invalidité jusqu’à revalidation lors d’un accident du travail, allocation d’incapacité ou d’invalidité permanente, gratification partielle en cas de « chômage technique » suite à une grève du personnel pénitentiaire).

- libertés syndicales :

Il n’a pas de liberté d’association en prison, il n’existe pas de groupe de défense des droits des travailleurs détenus et a fortiori, il n’y a pas de liberté syndicale.

De l’obligation de travail à l’absence de protection sociale

Autrefois uniquement régi par une pléthore de circulaires ministérielles, le monde carcéral est, depuis 2005, doté d’une loi entrée partiellement en vigueur (« loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique interne des détenus », dite Loi Dupont). La philosophie de cette législation est basée sur l’idée de limitation des effets préjudiciables de la détention et sur le principe d’adéquation de la vie intra-muros aux normes économiques et sociales en vigueur dans la société (accès à la santé, à l’éducation, etc.). Le concepteur de la loi a donc, dans un premier temps, supprimé l’obligation de travail des détenus pour ensuite permettre l’accès des travailleurs reclus à un statut et des protections sociales ainsi qu’un salaire décent. Cependant, lorsque le projet de loi fut examiné au Parlement, sur amendement du gouvernement, furent supprimés les références à la concordance entre revenus du travail intra- et extra-muros et à l’allocation de « chômage » pour les détenus demandeurs d’emploi en cas de manque de travail au sein de la prison.

Production et reproduction de la prison par les personnes incarcérées

Les formes que prennent le travail en prison interpellent : construction des barreaux, portes et meubles de cellule par les détenus ; fabrication des uniformes pénitentiaire des prisonniers ; entretien et maintenance logistique de la prison par ceux-ci (nettoyage, nourriture, vestiaire, ...). Au niveau des entreprises privées, il s’agit de mettre des mèches dans des bouteilles désodorisantes, de rembourrer des coussins, de plier des cartes routières ou encore, par exemple, de mettre des petits drapeaux sur des cure-dents.

D’autres facettes de l’agencement de l’emploi des personnes incarcérées posent également question. L’organisation du travail carcéral n’est pas le fait d’une quelconque entreprise privée obscure, exploitante ou malveillante mais bien de l’Etat qui, s’il devrait donner l’exemple, en chapeaute pourtant la structuration et en perçoit quelques bénéfices directs ou indirects.

Par ailleurs, si l’Etat organise l’emploi des détenus en prison, il participe également au problème de (ré)insertion en maintenant le casier judiciaire et en refusant l’accès d’anciens prisonniers au travail dans les administrations publiques.

La manière dont s’instaure le rapport du travailleur à son emploi en détention, en terme d’absence de sécurité sociale, pourrait être considéré, d’une certaine manière, comme une forme extrême du contraire de ce que représente le travail décent. En ce sens, de plus en plus de formes de labeurs au sein de la société tendent, ce qui est déplorable, à se rapprocher, petit à petit d’un travail caractérisé par l’absence de droits (travail clandestin, activation, travail au rabais). Il est d’ailleurs interpellant, mais sans doute peu étonnant, de se rendre compte que le parcours des travailleurs aujourd’hui incarcérés est fait de petits boulots rarement doté de sécurité sociale (travail clandestin, travail dans des pays où n’existe pas de sécurité sociale, travail au noir dans le bâtiment, etc). Il semblerait donc ne pas exister, au sein de la population carcérale, une culture de la sécurité sociale. Cette idée, cette rencontre que nous avons faite lors de nos nombreuses visites en prison, va totalement à l’encontre de l’idée d’assistés de la société et de profiteurs.

Le plus grand paradoxe [5], sans doute, c’est que les détenus, en étant demandeurs de travail en prison, ce qui implique une « bonne conduite », sont les garants de l’ordre dans l’établissement pénitentiaire, du maintien du monde carcéral, et de sa reproduction logistique (cuisine, buanderie, nettoyage, production des barreaux, meubles, portes, etc.).

Fifi Brindacier

[1] Direction Générale des Etablissements Penitentiaires, Rapport annuel, 2008 (population journalière moyenne).

[2] Direction de la Régie Pénitentiaire, 2008. A noter qu’il n’existe cependant pas de statistiques officielles centralisées en la matière.

[3] L’exemple pris est l’établissement pénitentiaire d’Andenne mais il existe des différences notoires entre établissements.

[4] Idem.

[5] FOUCAULT, M., Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975.

Depuis 2 ans qu’Hélène vit et travaille à São Paulo, une évidence s’est

imposée à elle. Celle d’un vaste marché du travail précaire, le paradis

concrétisé du libéralisme, l’Eden du capitalisme à l’état le plus brut.

Aperçu.

Quand je sors de chez moi, je prends un des deux ascenseurs qui me descend vers le hall de l’immeuble. Environ une semaine sur quatre, l’un des deux ne fonctionne pas ; il est en maintenance ou en réparation. Ca signifie que l’entreprise (Schindler Brasil) qui le gère envoie un garçon s’en occuper.

On peut se demander comment, dans un pays comme la Belgique, cette société de leasing pourrait se permettre de payer si souvent un ouvrier -parfois deux- pour retaper l’un des si nombreux appareils dont elles ont la charge dans la ville.

Je quitte l’immeuble en saluant le "porteiro" qui m’ouvre la grille (Bzzz, fait la porte).

Je connais bien toute l’équipe. Des trois jeunes qui s’occupent aussi de la propreté du jardin et des parties communes, à l’évangéliste qui m’entretient parfois de Dieu lorsque je rentre le soir, tard, après mon boulot, et qui se tape cinq nuits sur six dans la petite guérite qui nous sert de Cerbère, en passant par Miro, le type sans âge qui ne saisit pas le tiers de ce que j’essaie de lui dire, et dont je ne comprends que les considérations météorologistes quand je ramène mon fils vers 18h.

Ceux-là, semble-t-il, ont un bon boulot : ce sont les mêmes depuis deux ans que je suis là. L’un des trois jeunes du matin, José, vient d’obtenir un diplôme que la plupart de nos gamins passent à 15 ans -lui en a vingt-et-un. Après, il veut faire électricité, mécanique ou quelque chose d’autre qui lui permettrait de fonder une famille. José s’est cassé le pied et est resté plus de deux mois absent. Il vient de revenir ; sa place lui était assurée.

Junior a vingt-deux ans ; il a déjà une gamine de deux ans. Il faisait du déchaussement et avait un dos effroyablement courbé. Lui aussi s’est permis de prendre congé pendant plusieurs mois pour faire redresser tout ça [1] mais son frère m’assure qu’il va revenir assez vite. Non seulement je l’aime bien, Junior, mais en plus dès qu’on a un pépin d’ordre électrique, il n’a pas son pareil pour le résoudre. Je crois qu’ils sont plutôt bien lotis dans notre immeuble.

Surtout si je compare avec les commerciaux qui travaillent dans ma boîte. À mon arrivée, certains étaient des employés réguliers, payés 1000 reais par mois (environ 386 euros [2] ) avec 22 jours de congés payés. Le rêve ! Aujourd’hui, ceux-là ont disparu et ont été remplacés tous par des stagiaires qui ne peuvent rester que deux ans maximum. Ils sont aussi payés 1000 reais par mois, mais les congés ne sont pas payés. En outre, en cas de licenciement... Ben, rien... C’est pas un licenciement, c’est une fin de contrat... Voilà... Par contre, ils ont des primes par client inscrit. De ce que j’ai compris, la plupart d’entre eux sont des étudiants qui travaillent six à huit heures par jour et vont en fac le reste du temps.

Je crois qu’ils ont encore de la chance si on considère le statut de la dame qui nettoie les locaux, au boulot. Elle doit avoir dans les cinquante ans, elle est payée un peu plus que le salaire minimum (environ 500 reais net par mois (+-194euros) [3] ). Elle arrive à 7 heures du matin et repart à 16 heures. Elle a deux heures trente de trajet pour aller, deux heures trente pour revenir, tous les jours, y compris le samedi (mais ce jour-là, elle s’arrête à midi).

Au moins, elle, elle a un boulot fixe [4]. Enfin, en tout cas pour les deux ans à venir, parce qu’on va sans doute fermer cette filiale, et on n’aura sans doute plus besoin d’elle. Les conditions de licenciement ne sont pas exceptionnellement contraignantes, mais je suppose qu’elle verra arriver les "mois de salaire par année travaillée" d’indemnité comme une sorte de cadeau somptueux...

Si elle ne trouve pas de travail équivalent, elle pourra toujours se faire engager comme domestique à temps plein dans une “bonne maison” à 500 reais par mois (+-194euros) –aussi, mais sans être déclarée très souvent (voir encadré)...

Sur mon trajet, je croise presque tous les jours les mêmes têtes. On finit par se saluer.

Il y a notamment ces gamines qui cherchent à nous persuader d’entrer dans une espèce d’école d’informatique ; elles sont payées à la prime, elles aussi. Racolage, marketing...

Je vois certaines d’entre elles -rarement des mecs- tous les jours, sauf le week-end, battant des pieds dans le froid, languissant sous le soleil, dans le même uniforme vert et orange un peu écoeurant. Beaucoup de gens portent des uniformes ici.

Comme par exemple, encore sur mon trajet, certains de ces surveillants de rue, qui portent des costards sombres, parfois même des cravates, et qui sont là, à regarder les passants passer, des journées entières. Les uns bénéficient d’une chaise, les autres d’une petite cabine vitrée ou d’un parasol. Beaucoup sont engagés par des "comités de rue" englobant les immeubles ou maisons environnantes. D’autres sont attachés à un immeuble, parfois à une maison... Je vous laisse imaginer la différence de statuts entre le garde et le gardé...

A propos de gardes...

La nuit, dans à peu près n’importe quel quartier de classe moyenne, vous entendrez un drôle d’oiseau. Un sifflement un peu strident, une petite poussée d’une seconde tous les quarts de minute. Si vous avez la curiosité de passer la tête à la fenêtre lorsque le sifflement se fait plus fort, vous verrez, le plus souvent à vélo, parfois sur une mobylette pas trop bruyante, un bonhomme qui se fait les montées et les descentes de quelques rues pour s’assurer que tout est tranquille aux alentours. Tous les mois, il frappera aux portes du coin sur lequel il veille, un coin bien éloigné du sien, très probablement, et les habitants lui donnent -ou ne lui donnent pas- une somme fixe [5].

Des figures que vous ne pouvez pas rater et qui vous restent gravées longtemps dans le corps, ce sont ces écologistes à 180 à 450 reais par mois (70 à 174,5 euros environ) (à condition de travailler tous les jours [6]) qui trimbalent des charrettes faites plus de bric et de broc que de celles de Charles Ingalls, le plus souvent à bout de bras, parfois à vélo, de plus en plus rarement avec un cheval. Ils ramassent, selon le cas, tout ce qui est papier, plastique, carton ou autre détritus qu’ils savent être récupéré dans une entreprise de recyclage.

Ils font des journées de huit heures, montent et descendent les rues infectes de São Paulo, très souvent à contre-sens, parfois là où c’est le plus dangereux, affrontant chauffards, autobus bondés et livreurs à moto [7], tout cela pour revendre leurs trouvailles au poids, en toute informalité –mais au su et au vu de tous. Et avec la certitude que la ville serait en pire état sans ces 20.000 hommes et femmes [8]. Quand ils sont pieds nus, je ne parviens pas à comprendre comment ils font pour marcher plus vite que moi avec leur chargement derrière eux.

Et puis, il y a les autres. Ceux à qui on n’a pas "donné" de travail et qui n’ont pas réussi à s’en “inventer” un.

Ils ne vendent pas de jus d’orange ou de beignets de viande à l’arrière d’une voiture ;

Ce ne sont pas ces milliers de jeunes filles et de femmes qui proposent des gâteaux trop sucrés et du sirop de café dès 5 heures du matin à tous les points stratégiques de la ville ;

Ce ne sont pas ceux que les églises ont pris en charge pour assurer un semblant de service d’ordre ou aider au stationnement autour des lieux de cultes ;

Ni les distributeurs de tracts en tout genre ou les porteurs de pancartes publicitaires ;

Et pas non plus les combien de milliers de prostituées et prostitués qui égrènent la cité...

Non, ce sont celles et ceux, parfois avec un môme maigrichon, parfois sur une jambe, souvent avec une attelle en métal, avec des vêtements qui n’en sont presque plus, quelquefois exactement là où ils ont dormi pendant la nuit -sur le trottoir de votre rue, emballés dans des couvertures épaisses, avec un matelas pour les plus chanceux, souvent aux carrefours, proposant bonbons, chocolats, filets d’ail, jouets, ballons, gadgets d’équipes de foot, jonglages et acrobaties, mais le plus souvent les mains vides, handicapés, une cane à la main, celles et ceux qui n’ont plus que la pitié à vous proposer en guise de produits sur le grand marché du libéralisme de São Paulo.

Car c’est bien ce que tout cela m’inspire : São Paulo, c’est certainement la concrétisation la plus proche de ce que peut et doit être un marché libéral avec le moins d’entrave sociale possible.

Il y a bien un salaire minimum officiel, mais il y a tellement de moyens de le contourner (paiement par primes, temps partiel, paiement à la prestation, sans parler du travail au noir) ;

Les services de santé publique existent, mais ils sont réputés pour leur lenteur, pas pour leur efficacité [9] ;

Quant à l’école, et bien, elle ferait passer le système scolaire nord-européen pour un modèle de réussite égalitaire [10] ;

Les pharmacies populaires fournissent des médicaments à la pièce, et à un prix trés réduit, mais aussi petit soit-il, il reste inacessible à une quantité importante de la population ;

Difficile de parler encore du droit au logement en deux lignes...

J’ai voulu brosser ici une situation brute, grossière, réelle, sensible, celle de ces personnes que je croise tous les jours et que je vois vivre dans la nécessité de reproduire tous les jours ce qu’ils ont fait la veille sous peine de perdre leur petit espace sur le marché de l’activité économique de la ville. Ce marché dont ils ont probablement une conscience indicible mais mille fois plus forte que n’importe quel entrepreneur qui "se bat” pour augmenter la part de clientèle de sa boîte.

En tout cas, on comprend pourquoi Schindler, l’entreprise qui gère les ascenseurs, ne fera jamais faillite en envoyant un réparateur tous les mois plutôt qu’en assurant un travail solide fondé sur une formation sérieuse et payant un salaire correct.

La réponse est dans l’exposé de la situation.

Si l’on considère que "La précarité est une forte incertitude de conserver ou récupérer une situation acceptable dans un avenir proche", alors, la grande majorité des habitants de São Paulo vivent -au mieux- dans la précarité...

Pour terminer, je pourrais ajouter deux dernières petites informations à mettre en parallèle.

La première provient directement de la bouche même du Président M. Luiz Ignacio da Silva, dit Lula, pour qui “Les plus pauvres sont devenus des consommateurs (...) Ces personnes ont appris à entrer dans un shopping, ont appris à entrer dans un supermarché et à acheter des choses que tout le monde a le droit d’acheter.” [11] M. da Silva présente ses sept années de pouvoirs comme une amélioration essentiellement sur le plan de l’amélioration du marché intérieur de consommation, se réjouissant de l’augmentation des conditions matérielles des classes les plus démunies [12].

La deuxième vient de l’institut brésilien chargé des statistiques, qui révèlent que sur l’ensemble des adultes brésiliens (plus de quinze ans), seuls 26 pour-cent sont capables de lire et comprendre un texte. Ce qui signifie que 70 millions d’adultes sont au moins des analphabètes fonctionnels [13]. Sachant que la justice, dans un État qui se veut de droit comme le Brésil, est principalement fondée sur le papier, on peut en conclure que la majorité des adultes brésiliens sont en état de précarité judiciaire flagrante. La propriété foncière est très souvent fondée sur des faux, par exemple, mais la plupart des sans-toit et des sans-terre n’ont pas la possibilité de s’en défendre, à moins de faire partie d’associations criminalisées comme le MST ou le MTST [14].

Qu’on se rassure : les Brésiliens peuvent désormais consommer librement, et s’endetter tant qu’ils peuvent...

Si en plus ils devaient pouvoir se défendre contre le grand Capital...

Hélène Chatelain

São Paulo, la municipalité, compte 11 millions d’habitants (mais le “grand São Paulo”, c’est-à-dire incluant sa “sphère d’influence” périphérique (région métropolitaine) compterait dans les 16,5 millions de personnes.

São Paulo municipale :

Pour se donner une idée de l’expansion de la ville, elle comptait 2,2 millions d’habitants en 1950 et 580.000 habitants en 1920.

Il y a actuellement une flotte de plus de 6 millions de véhicules à São Paulo.

Superficie : 1.523 km²

Densité : 7.216 hab/km²

PIB : 282.852.338.000 reais (109.690.136.676 euros)

PIB par habitant : 25.675 reais (9.956,77 euros)

Indice de Développement Humain (IDH) : 0,841 en 2000.

Des personnes en âge d’activité :

Économiquement actives (région métropolitaine) : 60, 3%

Effectivement actives (région métropolitaine) : 55,1%

Au chômage (région métropolitaine) : 5,2%

Non économiquement actives (région métropolitaine) : 39,7%

Des personnes actives (à l’exclusion des personnes non économiquement actives, voir ci-dessus) :

Personnes au chômage (région métropolitaine) : 8,7%

Personnes touchant le salaire minimum (région métropolitaine) : 10,68% (*)

Des personnes travaillant (à l’exclusion des personnes au chômage ou non économiquement actives, voir ci-dessus) :

Personnes touchant le salaire minimum (région métropolitaine) : 11,7% (*)

Personnes travaillant dans le secteur privé mais non déclarées (région métropolitaine) : 20,5%

Personnes travaillant dans le secteur privé déclarées (région métropolitaine):51,4%

Indépendants (région métropolitaine) : 16,4%

Entrepreneurs (région métropolitaine) : 4,8%

Travailleurs non-rémunérés (région métropolitaine) : 1%

(*) pour rappel, le salaire minimum –de base- à SP est de 505 reais pour les (considérés) moins qualifiés.

Sources :

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_%28cidade%29#Demografia

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/pme_200909sp_01.shtm

http://www.portalbrasil.net/salariominimo_saopaulo_2009.htm

H.C.

– 2 litres de coca-cola : 3,48R$ (1,35 euros)

– une cannette de bière : à partir de 0,98R$ (0,38 euros)

– le filet de poulet, au kilo : 11,98R$ (4,65 euros)

– le filet de saumon, au kilo : 33,48R$ (12,99 euros)

– pommes de terre, au kilo : 2,58R$ (1 euro)

– riz, au kilo : à partir de 1,98R$ (0,77 euro)

– vodka Smirnoff, un litre : 17,85R$ (6,92 euros)

H.C.

[1] Le gérant de l’immeuble m’a expliqué que l’équivalent local de la Sécurité Sociale leur verse à partir du seizième jour de leur congé maladie une quote-part de leur salaire, qui va en diminuant lentement jusqu’à ce qu’ils reviennent. Du premier au quinzième jour, ils sont toujours payés par le “condominio”, c’est-à-dire la gestion de l’immeuble. Il y a un roulement de l’équipe d’environ 5 ans. Le doyen, Angelo, est d’ailleurs là depuis un lustre.

[2] Au 30 octobre 2009. Convertisseur : http://br.finance.yahoo.com/currency Le real est actuellement à 0.3878 euro.

[3] En 2009. Le salaire minimum est fixé par l’État, non par le Fédéral qui se contente de fixer un plus-bas autorisé (d’environ 465 reais par mois (180,32 euros) en 2009). Celui de São Paulo est de 505 reais par mois (195,84 euros). http://www.portalbrasil.net/salariominimo_saopaulo_2009.htm Notons que le salaire minimum autorisé au Brésil concerne les employés domestiques et est de 1,86 reais de l’heure, ce qui représente environ 72 centimes d’euros. http://www.portalbrasil.net/salariominimo_empregadosdomesticos.htm

[4] Dans un article du Monde Diplomatique Brasil, août 2009, p. 20-21, un article mentionne qu’en 2007, il y avait 90 millions de travailleurs au Brésil. Mais les chiffres des travailleurs enregistrés ne dépassent pas les 40 millions en 2008. Or, le nombre de travailleurs augmente constamment : ils sont donc plus d’un sur deux à travailler, sinon dans le noir, au moins dans le gris. Pour São Paulo, voir encadré.

[5] J’en ai rencontré un qui touche entre 35 et 50 reais par maison (13,58 et 19,39 euros) et fait trois rues d’environ 18 habitations payantes (Celui qui a un système de sécurité individuelle ou qui habite un condominio ne paiera pas). Le compte fait, il touche brut moins de 900 reais par mois (349,02 euros) et fait toutes les nuits sauf le dimanche. Il paraît que les voleurs n’aiment pas le dimanche... La logique brésilienne m’égare souvent. Il fait partie d’une association qui se met en branle en cas de pépin (ce qui tendrait à dire qu’il ne garde pas la totalité de son revenu). C’est plus ou moins reconnu –disons, toléré- par la municipalité, parce que la police intervient s’ils l’appellent. Sinon, leur travail n’est pas considéré fiscalement, donc pas de protection sociale officielle. Il faut aussi noter que mon personnage, ici, est arrivé il y a une vingtaine d’années et que, s’il est là, c’est parce qu’il était le premier... Et le jour où il va à la chasse...

[6] Statistiques réalisées par la Mairie de São Paulo en 2005, portant sur un échantillon de 500 de ces travailleurs informels. http://www.prefeitura.sp.gov.br/portal/a_cidade/noticias/index.php?p=4170 Selon celles-ci, 90% de ces travailleurs sont des hommes qui gagneraient, par jour, une moyenne de 6 à 15 reais par jour (2,33 à 5,82 euros). Ces chiffres doivent avoir légèrement augmenté, mais pas trop car l’inflation est redevenue plutôt stable au Brésil depuis plusieurs années. Il est évident que ces personnes ne paient pas d’impôt –et ne bénéficient d’aucune couverture sociale.

[7] Les motoboys : une des castes les plus honnies par la presse réactionnaire mais sans laquelle tout ce qui est livraison deviendrait impossible. Ils sont vus comme dangereux sur la route et, solidaires contre les voitures, sont presque considérés comme une mafia routière. Il est vrai qu’ils conduisent de manière très osée, mais le même bourgeois qui l’insulte de sa voiture est bien content de recevoir sa livraison en quelques dizaines de minutes dans une ville où les déplacements sont très difficiles.

[8] Des entreprises de levage des déchets privées existent, mais elles ne suffisent pas à la tâche. En outre, aucune administration n’oserait, j’en suis certain, retirer ces maigres salaires des mains de ces 20.000 familles, pas plus qu’elles ne s’aventureraient à interdire réellement les ventes à la sauvette...

[9] D’après l’IBGE, l’institut officiel des statistiques, plus des deux tiers des services de santé ressortissent cependant du privé. Le reste se partage entre municipal, étatique et fédéral. Voir http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1

[10] L’école publique est certes gratuite, mais elle est notoirement inefficace et peu sûre. Les études abondent sur le sujet, d’auteurs progressistes ou conservateurs, qui ne partagent pas le même point de vue sur les solutions à y apporter mais s’accordent sur la situation. Pourtant, la scolarité est, pour les 7-14 ans, supérieure à 95 pour-cent partout dans le Brésil, et pour les 15-18 ans, elle est au moins supérieure à 76 pour-cent (l’État le plus faible étant Rondonia avec 76%). Voir l’article trés critique de l’Estado de São Paulo, 25/10/2009, p. A15. L’Estado est un quotidien conservateur, comparable à la Libre Belgique ou au Monde.

[11] Carta Capital, 28 août 2009, p. 45 ou http://www.cartacapital.com.br/app/materia.jsp?a=2&a2=8&i=5324 Lula assistait à la remise des prix des “Entreprises les plus admirées”, parmi lesquelles étaient notamment couronnées à des places d’honneur Monsanto, Nestlé ou Bayer, parmi bien des sociétés nationales et internationales, moins connues en dehors des frontières latino-américaines.

[12] Même la presse réactionnaire a des difficultés pour réfuter cet état de fait, mais elle l’attribue généralement à des conditions économiques particulièrement favorables qu’elle relie au gouvernement précédent de Fernando Henrique Cardoso. En tout état de cause, il est cependant nécessaire de rappeler que, si les revenus ont effectivement augmenté un peu partout, ils se sont aussi concentrés entre les mains des plus riches et des entreprises les plus importantes. Banques, groupes de médias, agrobusiness et autres grosses sociétés, de fusions en acquisitions, ont généralement pris de plus en plus de poids et ont diminué en nombres, ce qui n’est pas véritablement un signe de gauchisation de la société. Ce point devrait être l’objet d’un article en soi, et je ne le développerai pas ici, me contentant de commenter le discours du Président actuel.

[13] L’IBGE est cité ici par Forum, septembre 2009, p. 16 ou http://www.revistaforum.com.br/sitefinal/EdicaoNoticiaIntegra.asp?id_artigo=7567

[14] MST : le bien connu Mouvement des travailleurs Sans Terre ; MTST : moins connu, le Mouvement des Travailleurs Sans Toit.

[15] Notons que les prix varient parfois d’un jour à l’autre dans les épiceries et grandes surfaces ; heureusement, c’est plus stable dans les boulangeries.

Les personnes handicapées d’un point de vue physique ou mental qui désirent participer au monde du travail (par choix ou par nécessité) ont deux solutions face à eux : travailler dans une entreprise « classique », ou travailler dans un atelier protégé. Face à la quasi-impossibilité pour ces personnes d’accéder à l’emploi ordinaire [1] elles n’ont souvent d’autres possibilités que de postuler à un emploi dans un atelier protégé.

Les ateliers protégés peuvent également être vus comme des dispositifs de mise au travail de catégories de la population assimilables (au moins en partie) au lumpenprolétariat [2], sensées se trouver en dehors de la sphère productive. En effet, on observe qu’une part grandissante de la population des travailleurs y est constituée de ce qui est dénommé comme des « handicapés sociaux ». En clair, il s’agit de personnes issues de milieux marginalisés, en rupture avec les codes de conduite imposés dans les entreprises classiques (respect des horaires, etc.).

Les ateliers protégés sont censés apporter à ces différentes catégories un milieu de travail adapté à leur handicap, un endroit où leur inadéquation (supposée ou réelle) aux contraintes du monde du travail ordinaire n’est pas stigmatisée, mais au contraire fait partie intégrante du « projet » de l’entreprise. Bref, un lieu où ces personnes sont censées pouvoir s’épanouir [3].

« Censées », car les ateliers protégés ont connu une évolution fondamentale depuis une quinzaine d’années, où tant les conditions de travail que le type de personnes employées ont radicalement évolué. C’est de cette évolution, et des conséquences sur les travailleurs concernés, dont nous allons traiter dans cet article.

De l’Atelier Protégé à l’Entreprise de Travail Adapté… bien plus qu’un changement de nom.

Nous sommes très loin aujourd’hui de l’atelier quasi-occupationnel des débuts, qui s’efforçait de confier des travaux légers à des travailleurs souvent fortement lésés au niveau mental et/ou physique, loin des besoins de productivité d’une entreprise classique. Les ateliers protégés, qui furent créés dès les années 1960, le plus souvent par des associations de parents désireux de fournir une occupation constructive à leurs enfants handicapés, s’appellent aujourd’hui « Entreprises de Travail Adapté », ou ETA [4].

Désormais mises en concurrence avec des entreprises ordinaires ou d’autres « prestataires de travaux » (comme les prisons par exemple [5] ), les ETA doivent se plier à des contraintes dictées par la recherche perpétuelle de compétitivité, telles que la flexibilité, la chasse aux coûts (y compris du personnel [6]), la rentabilité, la qualité, le respect des délais de production, une adaptabilité particulière dictée par la recherche permanente de nouveaux marchés, etc.

Cette modification d’Atelier en Entreprise est donc très révélatrice du changement de philosophie qui sous-tend cette évolution. Qu’est-ce qui explique une telle mutation ? Comme souvent, il n’y a pas un seul facteur explicatif. On peut malgré tout citer l’évolution globale de l’économie qui a vu les entreprises faire sous-traiter leurs travaux simples et peu qualifiés aux pays « émergents » plutôt qu’aux ateliers, un changement fondamental dans le mode de financement du pouvoir subsidiant [7] (l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées - AWIPH), les contraintes budgétaires des ETA alourdies notamment par leur obligation de payer tous les travailleurs au niveau du Revenu Minimum Moyen Garanti, etc.

Le secteur des ETA est aujourd’hui principalement un prestataire de travaux de sous-traitance. Celle-ci peut-être de différents types. cela va du conditionnement à l’entretien des espaces verts, en passant par le nettoyage, la construction de palettes ou d’autres objets pour l’industrie, etc. Il faut néanmoins avoir à l’esprit que dans la quasi-totalité des cas, une même ETA développe différents secteurs d’activité, souvent de natures très variées.

Elles font donc, de facto, partie intégrante du circuit économique global. Il n’est donc plus question de considérer les ETA comme des entreprises « sous cloche », à l’abri des contingences économiques auxquelles se frottent les entreprises classiques, que du contraire…

On peut donc se poser la question de savoir ce qui différencie encore les ETA des autres entreprises. Ayant pour leur grande majorité un statut d’ASBL, il est vrai que les ETA n’ont pas à rémunérer d’actionnaire. A priori, leur but n’est pas de pousser à la maximalisation de leur marge bénéficiaire, comme c’est le cas pour les sociétés commerciales. Leur finalité reste à priori de mettre au travail des catégories de travailleurs qui sont exclus du marché du travail classique.

Ce qui ne veut bien sur pas dire que la notion de profit leur est étrangère. Ne fût-ce que parce qu’elles sont obligées d’investir continuellement dans leur outils de production. Certes, elles sont partiellement subsidiées pour cela, mais ce qu’elles reçoivent n’est bien souvent pas suffisant pour maintenir un certain niveau de compétitivité.

Ici, c’est le travail qui s’adapte à l’homme… en théorie.

Une manifestation assez exemplative des dérives « productivistes » du secteur réside dans la multiplication des contrats extérieurs que les ETA accomplissent [8]. Ces contrats extérieurs, qui répondent tout-à-fait à la logique de sous-traitances qui domine actuellement dans le secteur, consistent en des prestations de travail ponctuelles ou structurelles pour le compte de tiers, parfois des particuliers ou des services publics, mais le plus souvent pour des sociétés commerciales classiques.

Le travail à l’extérieur de l’ETA pose un problème de principe par rapport à un des fondements du secteur. Au sein des ETA, les travailleurs sont censés se trouver dans un milieu adapté à leur handicap. Ceci se concrétise de plusieurs manières : au niveau des aménagements « physiques » (poste de travail adaptés, rampes d’accès pour chaises roulantes, etc.) et par un encadrement particulier (moniteurs présents en permanence, assistants sociaux, etc.).

De fait, lorsque les travailleurs vont prester du travail à l’extérieur, ils se retrouvent en milieu non adapté, seul l’encadrement par des moniteurs y est encore réellement présent (et encore, pas toujours à temps plein). On peut se poser la question de savoir où est l’adaptation du travail dans de pareils cas… De plus, cela pose la question du « dumping social » [9] qui peut être induit par ce phénomène. En effet, les travailleurs ETA sont payés souvent à un tarif inférieur à celui des entreprises dans lesquelles ils vont prester du travail, alors qu’on leur demande parfois de faire un travail équivalent, avec la même productivité…

Les conséquences de toute cette évolution sur la population des travailleurs d’ETA sont importantes. En effet, on constate depuis une grosse décennie que les personnes les plus fortement handicapées sont de plus en plus exclues de ces entreprises. La lourdeur des charges, les cadences de plus en plus élevées et les besoins en compétences de plus en plus pointues ont eu raison des travailleurs les moins adaptés.

Car c’est bien de cela qu’il s’agit aujourd’hui dans ces entreprises : ce sont dorénavant les travailleurs qui doivent s’adapter à leur travail, et non plus l’inverse. D’ailleurs, le phénomène a pris une telle ampleur qu’il n’est pas rare que des personnes ayant un problème physique (en lien ou non avec leur handicap) voient celui-ci s’aggraver au fur et à mesure de leur travail dans l’ETA, tant les exigences de productivité et la lourdeur du travail sont importantes [10] Où est la logique ?

Le travailleur handicapé est souvent un travailleur précaire.

Les dérives s’observent aussi au niveau de précarité des travailleurs. Le secteur a institutionnalisé des pratiques que l’ont peut observer ailleurs au niveau des embauches. En effet, celles-ci ne se font presque plus jamais sous contrat à durée indéterminée, mais bien sous contrat à durée déterminée. Les ETA pratiquent donc de la même manière que les autres entreprises : pour contourner la loi qui impose une période d’essai jugée trop courte pour les ouvriers [11], la « flexibilité contractuelle » permet d’y remédier.

Un autre facteur de précarité auquel sont soumis les travailleurs d’ETA est le chômage économique. Le risque du chômage temporaire, bien que présent dans énormément de secteurs d’activité (en particulier en cette période de crise), y est ici particulièrement présent de par la nature même de l’activité du secteur : la sous-traitance. Lorsqu’il n’y a pas de commande, ce sont les travailleurs qui trinquent et se retrouvent au chômage. Parfois, ils sont mis au courant la semaine qui précède la mise en chômage, mais régulièrement, l’info est donnée au jour le jour…

Le système est à ce point installé dans certaines ETA que chaque mois, celles-ci déclarent auprès de l’ONEM la quasi-totalité de leur personnel de production « potentiellement en chômage pour le mois à venir ». Ce faisant, elles ne mettent pas d’office leurs travailleurs en chômage mais elles peuvent faire varier au jour le jour le niveau de leur main d’œuvre en fonction de la production nécessaire. Preuve est ainsi faite que ce n’est plus la personne handicapée qui est au centre des préoccupations de ce dispositif, mais bien l’adaptation aux besoins du marché.

Comment endiguer un tel phénomène ? Sans prétendre avoir la solution miracle, nous pensons qu’un des principaux enjeux est le rôle d’encadrement et de surveillance du pouvoir subsidiant. Ceux-ci ont tendance à décider de l’octroi de ses subsides aux ETA en fonction de critères uniquement formels et quantitatifs, et non pas qualitatifs. Un contrôle beaucoup plus strict des conditions de travail, avec un cadre réglementaire définissant clairement quelles sont les limites à ne pas dépasser en matière de tâches à confier aux travailleurs d’ETA [12] nous semble être la condition incontournable pour revenir au but premier des ETA. Mais pour cela, il faudrait un pouvoir politique qui ait la volonté de préserver les travailleurs handicapés de la dégradation générale du marché du travail, et ça, rien n’est moins sûr…

Arnaud Levêque

[1] On constate que le taux d’emplois des personnes handicapées en milieu de travail ordinaire est infiniment plus faible que leur proportion dans la population globale, et ce malgré une batterie d’incitants financiers publics. Même les Services publics, les seuls qui sont confrontés à des quotas d’embauche dans ce domaine, se font régulièrement tirer l’oreille car ils ne remplissent pas leurs obligations.

[2] Le lumpenprolétariat est un concept marxiste, appelé aussi sous-prolétariat. Il désigne la classe sociale la plus miséreuse, qui ne bénéficie pas des conditions de vie et de travail du prolétariat.

[3] Si tant est qu’on puisse s’épanouir par le travail... Disons que nous reproduisons ici le sens du discours dominant qui est véhiculé autour de ce dispositif

[4] En Wallonie, ce changement date de 1995.

[5] Lire l’article de Fifi Brindacier, L’emploi des détenus dans les prisons belges : le retour du come back du 19ème siècle ?

[6] Avant tout par la recherche permanente de subsides (de l’AWIPH ou autre), mais aussi par le recours au chômage économique comme nous le verrons plus tard. Les cas de licenciements massifs sont heureusement encore très rares. Ceci s’explique notamment par le fait que même si elle traverse de grosses difficultés, une ETA n’a pas intérêt à se séparer définitivement d’une partie de son personnel, car elle perdrait en même temps son « quota d’emplois subsidiables ». La solution utilisée est donc la mise en chômage économique, fût-ce massivement et pour de longues périodes. Ceci se fait visiblement sans que l’ONEM n’y trouve à redire…

[7] On est passé d’un subside forfaitaire pour tout travailleur à un subside relié à la perte de rendement des travailleurs en fonction de leur handicap. Le subside ne couvrant pas l’entièreté du salaire, les ETA sont tentées de privilégier les travailleurs les plus rentables…

[8] D’après l’AWIPH, plus de 74% des ETA Wallonnes y ont recours, cela représente plus de 18% du total d’heures de travail subsidiées du secteur.

[9] Le dumping social est une pratique récurrente en entreprise visant à réduire les coûts du personnel en faisant appel à des tiers (entreprises de sous-traitance ou indépendants) pour effectuer un travail donné, plutôt qu’à l’engagement de travailleurs en interne.

[10] Nous pensons notamment au cas de ce soudeur engagé en section « ferronnerie » d’une ETA de la Province de Namur. Son engagement au sein de l’ETA était consécutif à la reconnaissance par l’AWIPH de son handicap physique (comme pour les autres travailleurs), et donc de la manne de subsides qui l’accompagnait. Son handicap était du à une infirmité au dos. La section « ferronnerie » de cette ETA construisait des pièces métalliques, qui nécessitaient le déplacement de poutrelles métalliques fort lourdes à la force des bras (!). Inutile de dire qu’après quelques temps, ce travailleur ne pu plus faire le travail qui lui était demandé, ses problèmes de dos n’allant qu’en empirant à cause des lourdes charges qui était amené à porter. Son médecin le mis en arrêt maladie durant plusieurs mois, avant que l’entreprise ne le licencie pour force majeure.

[11] de 7 à 14 jours

[12] Que ce soit en matière de contenu du travail qui doit tenir compte du handicap, de la lourdeur, des cadences, de l’environnement physique, etc.

Réforme des services publics. Réforme de l’économie. Réforme du budget de l’Etat et réforme fiscale. Réforme des retraites. Réforme des soins de santé et de l’assurance maladie. Réforme de la politique agricole. Réforme de la représentativité syndicale [1]... Il semble bien que la crise ne frappe pas les "réformes" qui fleurissent à tour de bras... Mais de quelles réformes parle-t-on exactement ? Par qui sont-elles voulues et pour en faire quoi ?

Un sens inversé

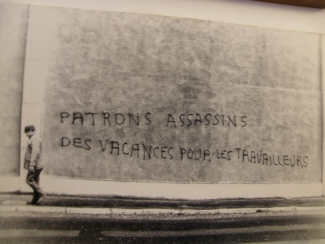

Dans le sens politique qu’il acquiert à la fin du XIXième et au début du XXième siècle [2], le terme "réforme(s)" désigne d’abord les modifications apportées aux structures inégalitaires de la société capitaliste [3]. On pense évidemment aux grandes lois sur les congés payés [4], l’instauration d’un salaire minimum [5], la création de la sécurité sociale [6], le suffrage universel [7]... Autant d’avancées qui ont compté dans l’histoire sociale de nos pays et dont la portée symbolique est indéniable. Autant de réformes conquises au terme de contestations et de luttes aussi longues que pénibles (grandes grèves de 1936, grève des mineurs en 1948,...), à une époque où les élus socialistes les relayaient encore au Parlement [8]. Des réformes qui, soulignons-le, furent consenties au final par une classe dominante contrainte d’apaiser la contestation populaire.

Le sens du mot commence à évoluer à partir des années 1980-1990. C’est l’époque des grandes dérégulations économiques, qui s’accompagnent de la remise en cause brutale [9] ou progressive [10] des acquis sociaux et des services publics [11]. C’est à partir de là que les conservateurs s’approprient le terme "réformes" [12] pour désigner ces nouvelles lois qui guillotinent les acquis des réformes passées et engendrent la régression sociale.

Parallèlement, la chute du bloc soviétique a permis aux prédicateurs du système capitaliste de revendiquer une nouvelle légitimité, y trouvant la "preuve" que "la société de marché" [13] est la meilleure et la seule envisageable dans un "monde libre". Pensons au fameux "There is no alternative" (« Il n’y a pas d’alternative ») [14]. En clair : le capitalisme et la mondialisation sont des phénomènes nécessaires et bénéfiques. Tout projet suivant une autre voie est voué à l’échec et nourrit forcément des visées totalitaires.

Quant aux partis "socialistes" de ce "monde libre", ils ont progressivement abandonné la lutte des classes [15] considérant le marxisme comme doctrinaire et dépassé ("un peu comme si les biologistes renonçaient à la théorie de l’évolution ou comme si les psychanalystes jetaient Freud aux orties" ironise Pascal Durand [16]). Devenus "gestionnaires", ils ont accepté la logique "de marché" et sont entrés dans son jeu, en votant eux-mêmes des "réformes" de "libéralisation" anéantissant le fruit des luttes passées - notamment dans le secteur des télécoms, des services postaux, des transports ou de l’énergie [17] - mais également en reproduisant les discours de culpabilisation et de répression des plus précaires (chasse aux chômeurs, contrôle des minimexés...).

Une réalité masquée

Cette inversion de sens fera probablement sourire les puristes de la langue qui rappelleront que le nom fut formé sur le verbe "re-formare" - "rendre à sa première forme, rétablir, restaurer" - et que depuis le milieu du XIXième siècle, "réforme" s’oppose à "révolution" [18]...

Pour autant, que les classes dominantes nomment les changements imposés "réforme(s)" n’est pas un fait anodin. Cette sémantique permet de dissimuler et de faire accepter la réalité de la régression sociale ainsi organisée. A ce titre, le terme entre dans la catégorie des "euphémismes", l’une des figures-piliers de la manipulation intellectuelle, par laquelle "on déguise des idées désagréables, odieuses ou tristes, sous des noms qui ne sont point les noms propres de ces idées ; ils leur servent comme de voiles ; et ils en expriment une apparence plus agréable, moins choquante, ou plus honnête, selon le besoin" [19]. Cette figure est récurrente dans la novlangue "néo-libérale". C’est ainsi que les suppressions d’emplois sont nommées "plans sociaux" ou "restructurations" ou que la dérégulation des horaires de travail porte le nom de "flexibilité", autant de mots-écrans qui ont réussi à s’imposer dans le langage courant.

Alain Bihr, professeur de sociologie à l’université de Franche-Comté, souligne que "le discours néolibéral vise non seulement à justifier les politiques néolibérales en en masquant le caractère de politique de classe, cherchant à transformer et refonder l’exploitation capitaliste, mais encore à les renforcer, tant en servant de langage véhiculaire qu’en brouillant l’intelligence de leurs enjeux pour les membres des classes dominées. [...] C’est le langage actuel des maîtres du monde" [20].

On ne peut aller contre le progrès !

Enfin, la connotation de "progrès" attachée à "réforme(s)" permet à la classe des dominants de culpabiliser les dominés : on ne peut aller contre le progrès ! Il faut accepter de "moderniser" la société, suivre le mouvement qui est présenté comme étant naturel, irrépressible, évident. Ceux qui s’y opposent sont désormais nommés les "conservateurs", les "archaïques", les "irréalistes".

Ainsi, l’Etat français a lancé le 6 octobre dernier une campagne publicitaire en faveur de sa "réforme" de la Poste : « La Poste, vous l’aimez, nous l’aidons à se moderniser » [21]. Deux jours plus tôt, Eric Le Boucher [22] écrivait une "lettre aux défenseurs de La Poste de papa" : "Il faut se battre pour le service public postal. Pas pour les bureaux de poste. [...] Rêver de revenir à La Poste de papa est un peu tard. La Poste doit bouger encore, regarder devant et pas derrière, des irréalités et des nostalgies." [23]

Evidemment, ce mouvement n’est pas plus naturel qu’irrésistible. Il résulte de choix politiques, imposés d’autant plus facilement qu’ils avancent masqués. Heureusement, face aux "réformes", tout le monde n’est pas dupe, loin s’en faut. Partout des poignées d’irréductibles se mobilisent pour dénoncer la régression sociale et le détricotage des services à la population.

Pour reprendre l’exemple de la poste, le succès de la "votation" - consultation citoyenne organisée par des associations, syndicats et certains partis de gauche unis contre la privatisation de la Poste française - en témoigne. Cette votation a récolté plus de deux millions de bulletins de vote, largement opposés à la "réforme" du secteur postal et pour l’organisation d’un referendum sur la question [24]. Parallèlement, la suppression de nombreux bureaux de poste un peu partout en Europe [25] a engendré de multiples actions de résistance de la part de la population. [26].

"Les changements s’intitulent ’réformes’ si les puissants les appuient" [27]. Et s’ils viennent du peuple ? Ils s’appellent "révolution".

Christine Oisel

[2] Le terme "Réforme" connait plusieurs acceptions qui ne concernent pas notre sujet, notamment dans le champ religieux (la Réforme protestante, par exemple).

[3] A propos du virage sémantique et politique de "réformes", nous vous renvoyons à l’article de Pascal Durand, "Réformes", dans Les nouveaux mots du pouvoir (pp.373-375), Editions Aden, 2007, qui nous a largement guidée pour cette partie

[4] Votées le 20 juin 1936 en France et 8 juillet de la même année en Belgique

[5] Voté en 1948 pour la Belgique et en 1950 en France

[6] Le régime de la sécurité sociale tel qu’il existe aujourd’hui est entré en vigueur en 1945 en Belgique et en France

[7] Appliqué en Belgique dès 1919 et inscrit dans la Constitution en 1921, année où les femmes obtiennent le droit de voter aux élections communales et où certaines catégories (veuves...) peuvent participer aux autres élections. Ce n’est qu’en 1948 que le suffrage universel concerne l’ensemble des femmes et pour toutes les élections. En France, il est proclamé le 2 mars 1848, mais faudra attendre 1944 pour qu’il inclue les femmes (lire à ce propos http://www.monde-diplomatique.fr/1998/04/GARRIGOU/10288)

[8] Certains dans une optique réformatrice du système, d’autres considérant les réformes, par exemple celles sur les congés payés ou le travail des enfants, comme des étapes stratégiques vers l’abolition du capitalisme et l’établissement d’un Etat socialiste.

[9] Dans le Chili de Pinochet, en Grande-Bretagne sous Margaret Thatcher ou aux Etats-Unis sous Ronald Reagan

[10] Mais néanmoins réelle, sur le continent européen

[11] Acquis sociaux qui auront donc duré moins de 50 ans.

[12] Pensons, en Belgique, au "parti libéral" devenu "parti réformateur libéral" puis "mouvement réformateur" (avec les groupes MCC+FDF)

[13] Lire Bihr, "« Marché », Une notion-fétiche de la novlangue néo-libérale" (janvier 2008) : http://lmsi.net/spip.php?article715

[14] Le slogan, attribué à Margaret Thatcher, fut d’abord appliqué très concrètement au Chili sous Pinochet puis exporté aux quatre coins du monde.

[15] Dans leurs discours et leurs programmes, parlant maintenant de "partenaires" sociaux qu’il faut "réconcilier" (Lire à ce propos François Ruffin, La guerre des classes, Fayard, 2008 et Le Plan B n°14, juin-septembre 2008). Les communistes "institutionnels" l’ont plus ou moins abandonnée dans la pratique, de même que la plupart des syndicats, déchirés entre syndicalisme de classe (rejet de l’exploitation, abolition du capitalisme) et syndicalisme de collaboration de classe (tentatives d’amélioration au sein du système capitaliste). Sur l’abandon du principe de lutte des classes par la CGT française, voir par exemple http://eco.rue89.com/2009/09/01/la-cgt-abandonne-la-lutte-des-classes ; sur le ralliement du PS français à l’économie sociale de marché : http://www.fbilger.com/2008/07/le-r… et en ce qui concerne le parti socialiste européen : http://www.socialistgroup.eu/gpes/m…

[16] op.cit.

[17] Voir une liste des "réformes" de libéralisation votées par les "socialistes" : http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?lang=1&obid=23846

[18] Dictionnaire historique de la langue française, Ed. Le Robert, 1992.

[19] Définition : Du Marsais (français modernisé)

[20] "La novlangue néolibérale, ou la rhétorique du fétichisme capitaliste", Editions Page deux, 2007, p.9

[21] Libération, 06/10/09 http://www.liberation.fr/economie/0101595433-l-etat-veut-moderniser-la-poste-dit-la-pub

[22] ancien éditorialiste du Monde

[23] Source : Slate.fr, 15/11/09 http://www.slate.fr/story/11171/lettre-ouverte-aux-defenseurs-de-la-poste-de-papa

[24] Source : Libération, 05/10/09 http://www.liberation.fr/societe/0101595233-statut-de-la-poste-le-carton-de-la-votation

[25] rappelons que la "réforme" de la poste s’inscrit dans un processus de libéralisation complète des services postaux à l’horizon 2011, décidée par le Parlement européen

[26] Ainsi, en Belgique, la fermeture du dernier bureau de poste de Louvain-La-Neuve a mobilisé habitants et étudiants en août dernier (Voir un historique sur le site de l’Assemblée générale des Etudiants de Louvain (AGL) : "Louvain-la-Neuve sans bureau de Poste ? Timbré !" http://www.aglouvain.be/site/index.php/savate/archives/34-savate-349-septembre-2009/21-louvain-la-neuve-sans-bureau-de-poste-timbre-.html). En France, "Un bureau de poste résiste encore et toujours à l’invasion des logiques financières" (Basta !, 10/10/09 http://www.bastamag.net/spip.php?article747)

[27] Noam Chomsky, cité par Jacques Bouveresse dans "Bourdieu, savant & politique", Agone, 2003, p.13

Si les droits fondamentaux de la première génération - que constituent les droits de vote, liberté d’expression et d’opinion, de religion, d’association, etc. - sont un acquis bien établi (quoique) de notre système politique, il n’en va pas de même pour ce que l’on appelle les droits fondamentaux de la deuxième génération que constituent, entre autres, les droits au travail, au logement, à la santé.

Genèse

Les droits économiques, sociaux et culturels (droit au travail, au logement, à la santé, à la sécurité sociale, droit de grève…) sont qualifiés de droits fondamentaux de la deuxième génération, par opposition aux droits fondamentaux de la première génération, les droits civils et politiques (droit à la vie, droit de vote, liberté d’expression, liberté de religion, droit de propriété…) et aux droits fondamentaux de la troisième génération (qui sont principalement les droits environnementaux, à la paix et au développement) [1].

Cette division en générations de droits fondamentaux est le résultat de leurs consécrations successives au cours de l’Histoire. En effet, les droits de la première génération ont pour principales bases les réflexions des philosophes des Lumières et pour principales consécrations les déclarations issues des révolutions américaines et françaises de la fin du 18ème siècle. Ils consacrent des droits fondamentaux revendiqués par les révolutionnaires en réaction à l’absolutisme royal de l’Ancien régime.

A ces droits initiaux, qualifiés de droits bourgeois par Karl Marx en raison notamment de leur caractère individualiste et de la nécessaire, mais inexistante, égalité entre les être humains qu’ils présupposent pour pouvoir en jouir pleinement, se sont développés au cours du 19ème siècle et du début du 20ème siècle les droits de la deuxième génération. En effet, sous la pression des mouvements ouvriers furent progressivement reconnus des droits conçus, à l’origine, comme des droits dont la fonction était de remédier à certaines formes d’insécurité et de précarité qui étaient caractéristiques de la condition des travailleurs salariés.

Ensuite, à partir des années 70, dans le cadre du développement des mouvements écologistes, pacifistes et tiers-mondistes, se sont développés les droits de la 3ème génération, qui se définissent comme des droits globaux, attachés à l’espèce humaine dans son ensemble, plutôt qu’à des individus et à des collectivités.

Reconnaissance juridique

La Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 (DUDH), adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, va juxtaposer en son sein les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels.

Après la seconde guerre mondiale et l’adoption de la DUDH, la guerre froide va sensiblement compliquer les choses. L’élaboration du droit international va en être affectée, particulièrement en ce qui concerne le droit élaboré au sein de l’ONU. Dès lors, lorsqu’il a fallu consacrer les droits contenus dans la DUDH dans un instrument juridiquement contraignant, les Etats s’opposèrent sur le contenu à donner à ce nouvel instrument. Les Etats d’obédience capitaliste favorisaient la reconnaissance des droits civils et politiques, alors que les Etats d’obédience socialiste privilégiaient les droits économiques, sociaux et culturels. Dès lors, il fut décidé d’adopter, non un seul, mais deux instruments de protection des droits fondamentaux : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), tous deux adoptés en 1966.

Obstacles

D’emblée, les deux instruments ne furent pas placés sur un pied d’égalité. En effet, alors que le PIDCP adoptait une formulation telle que les droits reconnus s’imposent directement aux Etats, le PIDESC adoptait une formulation qui ne présente pas le même degré de contrainte pour les Etats parties : la nature des obligations juridiques qui en découlent diffère, les droits de la 1ère génération étant directement applicables en droit interne (ce qui signifie qu’on peut en saisir un juge de son Etat et directement se plaindre de leur non respect), alors que cela ne semblait pas être le cas des droits de la 2ème génération (le juge interne ne pouvant être directement saisi concernant ces droits). En outre, les mécanismes de contrôle au niveau international de l’application des deux Pactes différent également, tant en ce qui concerne les rapports étatiques (que les Etats sont chargés de remettre périodiquement) que pour les communications individuelles (que les individus souhaitent soumettre aux instances internationales).

Cette situation de fait a pérennisé l’opinion selon laquelle les droits économiques, sociaux et culturels n’ont pas la même valeur que les autres droits fondamentaux, qu’ils présentent un défaut de justiciabilité : il ne s’agit pas de droits que les particuliers peuvent invoquer directement en justice ; il s’agit simplement d’indications données aux Etats, d’engagements vers lesquels ils doivent tendre. Bref, d’obligations de moyen et non de résultat.

Pourquoi une telle différenciation ?

– Tout d’abord, la formulation des droits économiques, sociaux et culturels est vague, ce sont des droits à géométrie variable, ce qui les rend plus difficile à cibler, à en déterminer la nature. En effet, qu’implique exactement le droit au travail ? Est-ce que cela signifie que l’Etat à l’obligation de donner un travail à tous les individus se trouvant sur son territoire ?

– En outre, il s’agit de droits dont la réalisation doit se faire de manière progressive : les Etats doivent arriver à cet objectif, mais ne doivent pas les garantir tels quels immédiatement.

– Ensuite, ce sont des droits qui ne sont pas subjectivables : ils sont par nature collectifs, ils ne peuvent faire l’objet d’une appropriation personnelle par les individus, qui ne peuvent, dès lors, en demander l’application à l’Etat. Ils nécessitent une mise en oeuvre par celui-ci, une fourniture de prestations et non une simple abstention.

– Enfin, ce sont des droits dont la mise en œuvre implique des sommes considérables, qui nécessitent des moyens financiers importants. En effet, fournir un logement décent à tous demande un budget conséquent.

En substance, et même si la subtilité du droit ne rend pas cette distinction aussi caricaturale, les droits de première génération sont invocables devant le juge, ce qui fait que celui-ci va devoir donner un contenu concret aux droits et qu’on peut dégager de la jurisprudence une essence moins vague. Par exemple, la Cour européenne des DH a clairement établi où s’arrêtait la liberté d’expression ou que le droit de propriété n’est pas absolu et peut connaître des limites pour respecter d’autres droits fondamentaux. Des délimitations aussi concrètes n’existent pas pour les droits de la deuxième génération.

Solutions

Toutefois, la présomption d’injusticiabilité de ces droits peut être surmontée [2].

– Tout d’abord, l’argument selon lequel les droits économiques, sociaux et culturels sont formulés de manière trop vague constitue en réalité un argument en faveur de la justiciabilité de ces droits. En effet, il est nécessaire, de ce fait, de prévoir un système d’interprétation, de développer une jurisprudence qui pourra donner à ces droits un véritable contenu, un cadre déterminé.

– La thèse selon laquelle ces droits doivent se réaliser de manière progressive n’a pas de fondement véritablement incontournable : les droits civils et politiques ne doivent pas être réalisés de manière progressive. On ne voit dès lors pas pourquoi les droits de la deuxième génération devraient l’être. Le seul fait qu’ils nécessitent plus de temps pour être mis en œuvre ne saurait justifier leur inapplication.

– Ensuite, le caractère collectif et non subjectivable de ces droits ne signifie pas que le juge ne peut pas en être saisi : il faut donner au juge les moyens d’évaluer l’application correcte de ces droits. Il doit pouvoir déterminer si le droit à un logement décent d’un individu a été violé ou non.

– Enfin, l’argument budgétaire n’est pas toujours pertinent : la mise en œuvre des droits de la première génération peut également exiger un budget considérable (par exemple, l’organisation d’élections requiert certaines dépenses importantes).

Indivisibilité