|

Journal Indépendant et Militant

|

http://lejim.physicman.net/spip

|

|

Quand la violence (est) tue

Les maux des mots - Numéro 1 : "violence légale" /

lundi, 14 septembre 2009

/ Christine Oisel

|

Dans le cadre de ce numéro 1 consacré à la violence légale, arrêtons-nous un moment à la place accordée à « la violence » dans les discours dominants, notamment médiatiques. La violence « inacceptable » serait-elle du seul fait des délinquants et des criminels ?

Types de violences

Le terme "violence" apparait au début du XIIIème siècle, emprunté au latin classique violentia (caractère emporté, farouche) [1], et désigne tout comportement qui utilise la force afin de contraindre [2]. En fonction de la manière dont elle s’exerce, on parle de violence physique, sexuelle, morale, psychologique, verbale, matérielle... Selon le champ dans lequel elle s’exerce, elle peut être domestique, carcérale, scolaire, mais aussi sociale, économique, politique... En fonction des conséquences qu’elle entraine, on dit que la violence est légère ou grave.

La perception et l’acceptation de la violence diffèrent également en fonction du contexte dans lequel elle s’exerce et du statut de la personne qui l’exerce. Ainsi, dans certaines circonstances, la violence peut être le seul moyen de répondre à la violence, ce que l’on appelle la "légitime défense". En outre, la loi autorise certaines violences, notamment pour exécuter les décisions de justice, maintenir "l’ordre public", garantir "la sécurité des biens et des personnes" ou en cas de guerre. C’est ce qu’on appelle la "violence légale".

Médias et violence

La violence est omniprésente dans les médias. Il faut dire qu’elle agite les passions et cela fait vendre. La place qui lui est accordée dans les journaux en témoigne. Les faits-divers violents passent quasi-systématiquement devant l’actualité politique ou économique dans l’ordre des titres. En Belgique, pour prendre deux exemples évidents, les différentes affaires de pédophilie dans les années 1990 [3] ou le meurtre de Joe Van Holsbeeck [4] ont accaparé l’espace médiatique pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines d’affilée. A croire que le monde avait cessé de tourner. Il ne s’agit pas ici de diminuer la gravité des faits, mais de regretter l’appétit des médias pour ce type d’information, au point de laisser de côté des pans entiers de l’actualité.

Les violences liées à la contestation sociale sont elles aussi fortement médiatisées et dénoncées : émeutes dans les quartiers "chauds", dans les prisons ou dans les centres fermés, séquestrations de patrons, voitures brulées, casseurs, "black bloks",... Sans oublier les "preneurs d’otages" et "terroristes" que constituent les travailleurs des transports publics lorsqu’ils partent en grève [5]. Mais il y a tous les jours des grèves, des occupations, des actions en justice dont on ne témoigne pas ou peu. Les médias ne parlent le plus souvent des luttes sociales qu’au travers des dégâts matériels ou des tracas qu’elles occasionnent, pas en relation avec la violence économique à laquelle elles répondent le plus souvent.

Violence légale

Alors que certains actes violents font la une des journaux, d’autres formes de violence, pourtant bien réelle, passeraient presque inaperçues. Il s’agit de toutes les formes que peut prendre la violence légale.

La violence légale est d’abord celle de l’Etat et de ses institutions. Ainsi, celle de la police [6]. La loi l’autorise à utiliser certains formes de violence qui s’accompagnent d’une série de violences "annexes", sortant du cadre de la loi, connues mais rarement poursuivies (tutoiement, brutalité langagière, discrimination raciste lors des contrôles d’identité, passages à tabac...) [7]. Par exemple, lors de manifestations mouvementées, la violence des "casseurs" (jets de pierre, vitrines cassées...) sera mise en exergue et incriminée, notamment au travers de la presse. Par contre, les violences policières seront tues ou banalisées [8]. On nous dira que la police "a dû intervenir". Les matraquages, l’usage de lacrymogènes, d’auto-pompes et maintenant, en France du flash ball [9] et du taser [10], sans parler des coups de pied "bien placés", des clés de bras ou des insultes, sont pourtant des actes de violence. Mais exercée dans un cadre légal, on parle d’"opération de maintien de l’ordre" [11]

Un autre exemple : dans le cadre de la répression des sans-papiers, la loi autorise qu’on arrête, fouille, enferme parfois pendant des mois dans des prisons, puis qu’on expulse des adultes et des enfants, pour le seul motif qu’il n’ont pas de papier "en règle". Les sans-papiers qui "occupent" des lieux vides, parce qu’ils n’ont pas de logement ou qu’ils veulent rendre visible leur désespoir, finissent toujours par être brutalement "évacués" [12]. Cela constitue une belle flopée de violences, toutes légales, auxquelles on ajoutera les mauvais traitements que subissent ces personnes dans les "centres de rétention" et lors des expulsions [13], c’est-à-dire les violences "annexes", tolérées dans les faits et la plupart du temps impunies. Mais exercée dans un cadre légal, cette violence est banalisée et se dit : "reconduite aux frontières", "retour volontaire", "éloignement forcé" [14]

Suite au choc des attentats du 11 septembre 2001, les pays membres de l’Union Européenne, emboitant le pas aux Etats-Unis, ont renforcé leur arsenal "antiterroriste" en adoptant des lois liberticides [15], qui ont notamment permis à la police d’arrêter dans la plus grande brutalité et à la justice de maintenir en détention pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois des personnes, non sur base de faits mais en fonction de leurs convictions politiques, de leur engagement militant ou simplement de façon de vivre ou de leurs amitiés [16]. Mais dans un cadre légal, ces violences sont couvertes : il s’agit de lutter contre la "menace terroriste".

Nous pourrions continuer ainsi encore longtemps, la liste est longue. Les prisons, l’univers carcéral dans son ensemble engendre une violence extrême. Mais on en parle peu. Ou alors quand une association communique son rapport, toujours accablant, sur les conditions de détention, quand les gardiens font grève ou en cas d’émeute.

Nous pourrions aussi évoquer la torture et la peine capitale - toujours pratiquées, par exemple, par "la plus grande démocratie du monde" - ou encore, bien sûr, des faits de guerre. Nous y reviendrons bientôt.

Violence économique

Mais la violence légale n’est pas que politique et armée, elle se fait aussi économique. L’ordre économique mondial que nous subissons, à savoir le modèle capitaliste imposé et généralisé, est intrinsèquement inégalitaire et violent. Quand au nom de la rentabilité de l’entreprise, et pour accroître le profit des actionnaires, des travailleurs sont contraints de « faire des efforts », en acceptant des bas salaires, des cadences infernales ou des horaires empêchant toute vie de famille, quand ils sont licenciés ou quand des filiales de groupes sont fermées pour en ouvrir d’autres là où la main d’œuvre est soldée, c’est de la violence. Et des milliers de personnes la subissent de plein fouet chaque jour. Dans ce domaine également, le poids des mots est déterminant. On parlera, par exemple, de « flexibilité » ou de « restructuration ».

La mondialisation, c’est-à-dire l’extension du capitalisme « occidental » à l’ensemble de la planète, a exporté ces maux dans le monde entier. L’Occident fixe les règles du jeu économique, notamment au travers de ses institutions comme le FMI [17], la Banque mondiale ou l’OMC [18]. Cela constitue le prolongement d’une domination historique : les anciens colonisateurs deviennent bailleurs de fonds, et ils conditionnent l’octroi de toute aide à la soumission au système.

Les « PAS » (Plans d’ajustement structurel) [19], sont par exemple un programme de « réformes » économiques que le FMI ou la Banque mondiale imposent aux pays en grande difficulté économique pour bénéficier de prêts. Les PAS exigent notamment une politique d’austérité, une libéralisation totale du marché, une augmentation des droits des investisseurs étrangers ou la suppression des « entraves » au développement économique.

Dans une logique néolibérale de réduction des "coûts publics", les gouvernements des "démocraties" capitalistes fauchent dans les budgets sociaux, démontent le service public, favorisent l’intérêt des entreprises et des hauts revenus (notamment au travers de la fiscalité) et criminalisent la précarité en faisant, par exemple, la chasse aux chômeurs et en culpabilisant les plus faibles. Mais encore une fois, tout dépend de la présentation : les coupes dans le social et le démantèlement des services à la communauté sont appelés "réformes", les personnes précaires ou pauvres deviennent des "assistés" voire des "profiteurs".

N’oublions pas que la violence économique s’exerce également sur l’environnement. L’histoire économique et industrielle des XIX° et XX° a profondément bouleversé les habitudes de production, de distribution et de consommation, entrainant des conséquences dramatiques pour l’éco-système (pollutions, pillage des ressources naturelles, destruction de la biodiversité...) et la santé.

Appeler un chat un chat

Même s’il s’exerce dans un cadre légal, un acte de violence, qu’il soit physique (guerres, brutalités policières), psychologique (enquêtes intrusives de services sociaux, intimidations policières et judiciaires), économique (population précarisée), politique (opinion politique criminalisée), verbal (tutoiements, insultes), ou environnemental, reste un acte de violence.

Mais à la différence des autres formes de violence, son caractère légal implique d’une part qu’il n’est pas puni. Seules les violences "annexes" le sont parfois, et encore, si elles sont révélées et suffisamment médiatisées [20], si la personne a les moyens de prouver qu’elle a été victime d’agression (témoins, film, etc.) ou si elle est morte, ce qui implique normalement un devoir d’enquête.

D’autre part, une fois "légale", la violence n’est plus nommée comme telle, masquée par l’épaisse tenture que constitue la novlangue : les euphémismes [21], les ambigüités [22], les connotations [23] permettent de défendre l’indéfendable. Pour signaler des violences policières, on parlera de "bavure" (qui sous-entend que ce type de violence est exceptionnel) ou de "débordement" (qui suppose une insuffisance des effectifs). Pour rapporter des violences de guerre, on dira "pertes collatérales" (plus présentable que "civils tués" ou "école bombardée") ou "frappes chirurgicales" (suggérant que le bombardement est propre et précis). La pauvreté, la précarité et l’insécurité engendrées par le système sont quant à elles dissimulées derrière la neutralité de termes comme « réorganisations » ou « délocalisations » (supposant un réaménagement pratique, "réaliste") annoncées.

Pour les personnes qui subissent ces violences, cela revient à refuser ou à dévaloriser leur statut de victime, ce qui constitue une violence supplémentaire. Par rapport à celles qui reçoivent l’information ainsi présentée, cela conduit à banaliser la violence légale et donc à s’y résigner.

Le discours dominant, dans lequel nous baignons depuis l’enfance, et que la plupart des médias d’information reproduisent sans autre forme de procès, c’est d’abord le discours "d’en haut". Qu’il blâme et criminalise les violences liées à la contestation sociale, qu’il utilise la peur pour imposer sa ligne, qu’il dissimule ou diminue ses propres violences, tout cela fait partie d’un processus de consolidation de l’ordre existant. "La résignation est un suicide quotidien". Et la résistance commence par l’examen du langage : traquer ce qui se cache derrière les mots et appeler un chat un chat.

Christine Oisel

[1] Le composé antonyme "non-violence" n’apparaitra que dans les années 1920, sur base de l’anglais non violence

[2] Voir une définition complète : http://www.cnrtl.fr/definition/violence

[3] Affaires Dutroux, Fourniret

[4] 12/04/08

[5] Pour, rappelons-le, défendre leurs droits et la qualité des services publics

[6] Lire à ce propos l’article de Gérard Craan, "La longueur de laisse détermine la liberté d’action du policier", à suivre dans ce numéro 1 du JIM

[7] Lire par exemple le Rapport d’Amnesty International sur l’impunité des violences policières en France (avril 2009) : http://www.amnesty.org/fr/library/info/EUR21/003/2009/fr

[8] Elles sont par contre signalées lorsqu’elles sont commises pas des gouvernements "hostiles" (par exemple l’Iran)

[9] Arme incapacitante : lanceur de balle en caoutchouc. Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Flash_ball

[10] Pistolet délivrant une forte décharge électrique. Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pistolet_%C3%A0_impulsion_%C3%A9lectronique

[11] Avec la généralisation des téléphones portables intégrant la fonction photo ou vidéo, les manifestants témoignent de plus en plus régulièrement, par le biais d’internet, des violences policières qu’ils ont subies. Par exemple, dans le cadre des manifestations menées en marge du sommet dit "de l’intégration" à Vichy (novembre 2008), ou en opposition à l’Otan à Strasbourg (avril 2009), les médias ont largement rapporté et grossi la casse occasionnée par les manifestants. Fort peu des provocations et des violences policières, qui n’ont pourtant pas cessé aux dires de nombreux participants et témoins. Certains ont publié des vidéos pour montrer et dénoncer les agressions passées sous silence. Voir par exemple cette vidéo enregistrée par un(e) participant(e) à la manifestation de Strasbourg et postée sur Youtube. On y entend distinctement les manifestants demander aux forces de l’ordre d’arrêter de leur jeter des pierres et de garder leur calme : http://www.youtube.com/watch?v=1UIEYkTWf80

[12] Lire à ce propos l’article "Chasse à l’homme estivale dans les rues de Bruxelles", à suivre dans ce numéro 1 du JIM

[13] En Belgique, la "technique du coussin" a été rendue publique suite à l’émoi provoqué par la mort de Semira Adamu, une nigérienne de 20 ans qui fuyait un mariage forcé dans son pays, tuée lors de son expulsion par la police belge qui l’a étouffée avec un coussin, le 22 septembre 1998.

[14] La directive dite "Retour" du Parlement européen (18/06/08) s’inscrit dans le processus de mise en place d’une politique d’immigration. Cette directive entend "favoriser le retour volontaire des immigrants illégaux et établir des standards minimaux en matière de durée de rétention et d’interdiction de retour, mais aussi un certain nombre de garanties juridiques. Les Etats membres restent libres d’appliquer des normes plus favorables." Lire la directive : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=FR&type=IM-PRESS&reference=20080616IPR31785

[15] Lire à ce propos les articles que Fiona Wallers consacre à ces lois (la première partie, "Pour mieux comprendre les lois liberticides…", sera publiée jeudi) et les deux interviews qui y sont liées ("La lutte antiterroriste : un processus continu de répression " et "La construction de l’image : élément de la répression"), à suivre dans ce numéro 1 du JIM

[16] Par exemple, les "affaires" Secours rouge en Belgique - erronément appelée "affaire ex-CCC" dans la presse (juin 2008), et Tarnac en France (novembre 2008).

[17] Fonds monétaire international »

[18] Organisation mondiale du commerce

[19] Egalement appelés "prêts d’ajustement structurel" ou "prêts d’ajustement sectoriel"

[20] Par exemple, les humiliations et les tortures infligées par des militaires américain(e)s dans la prison d’Abu Ghraib en Irak, rendues publiques grâce à des photos-souvenirs prises par les tortionnaires eux-mêmes

[21] Mots qui servent à masquer ou à minorer une idée en renvoyant à des connotations moins négatives

[22] Caractère équivoque d’un mot

[23] Charges positives ou négatives d’un mot

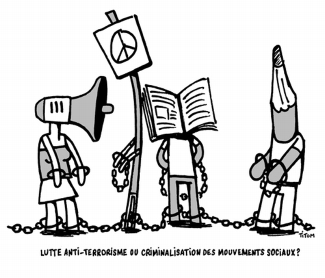

Pour entamer notre dossier sur les nouvelles lois liberticides, que vous pourrez découvrir dans les jours qui viennent, voici un bref aperçu des quelques « nouvelles » mesures d’application en Belgique, qui montrent un renforcement des contrôles, des lois d’exception et des limitations des libertés. Ensemble, et grâce à un fonctionnement particulier de la sphère politique et judiciaire, elles constituent un véritable arsenal "anti-terroriste".

Pour mieux comprendre...

La loi relative aux infractions terroristes

La loi du 19 décembre 2003 introduit de nouvelles infractions dans le Code pénal, pour créer un nouvel arsenal « adapté » aux infractions dites terroristes.

Définition de l’infraction terroriste

Une infraction terroriste est définie comme l’infraction qui de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d’intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale.

Cette définition s’applique à toute une série de faits : l’homicide volontaire ou les coups et blessures volontaires, la prise d’otage, l’enlèvement, la destruction ou la dégradation massive, le détournement aérien ou marin, certaines infractions liées aux explosifs et armes, les infractions liées aux armes bactériologiques, nucléaires ou chimiques et aux toxines, la destruction ou la dégradation d’une infrastructure, la libération de substances dangereuses, la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale, et la menace de réaliser l’une de ces infractions [1].

La définition est très large et comporte de grandes possibilités d’interprétation. Ainsi, dans plusieurs mouvements sociaux, la lutte légitime peut être dure. Des grèves dans des institutions de fourniture d’énergie sont-elles réellement du terrorisme ? La dégradation d’une façade lors d’une manifestation demandant la hausse des salaires, est-elle du terrorisme ? [2]

Un autre point pose question : la notion d’intention, comme on le lit ci-dessus commise intentionnellement dans le but d’intimider… C’est cela qui détermine si l’infraction peut être qualifiée de terroriste. Or il est impossible de donner un sens suffisamment précis et univoque à la notion d’intimidation, au caractère indu de la contrainte exercée sur les pouvoirs publics, ou au fait de déstabiliser gravement les structures sociales fondamentales d’un pays ou d’une organisation internationale [3]. Ces termes sont eux aussi sujets aux interprétations les plus diverses.

On le voit, l’application dépend de l’interprétation. Certains actes seront légitimes, d’autres pas, selon le bon vouloir du Parquet et des autorités : (les différents acteurs du processus de répression antiterroriste sont brièvement décrits plus bas). Selon la volonté politique dominante. [4]

Définition du délit de participation

La définition ne concerne pas l’appartenance à un groupe terroriste, mais bien la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris la fourniture de matériels, d’informations, de financement d’une activité du groupe.

Comment définir le groupe terroriste ? Est-ce que soutenir un groupe qui lutte à l’autre bout du monde contre une dictature par les armes est un délit de participation à un groupe terroriste ? Comment définit-on d’ailleurs la participation (diffusion de tracts ? possession de numéros de téléphone ?) ?

La loi ne donne pas de réponse. L’interprétation est encore une fois maximale…

Les méthodes particulières de recherche ou MPR

La loi portant sur les méthodes particulières de recherche et d’enquête, adoptée en 2003 par le Parlement belge, étend et renforce les techniques d’intervention des fonctionnaires de police et du Procureur du Roi. Annulée partiellement par la Cour d’Arbitrage, elle sera modifiée en 2005 [5].

Avec une ampleur jamais atteinte auparavant en Belgique, la loi autorise l’utilisation de méthodes particulières de recherche conférant des pouvoirs exorbitants aux services policiers et au Parquet en ce qui concerne leur mise en œuvre, lors d’enquêtes réactives, mais aussi, et surtout, proactives.

Mais en réalité, il s’agit de la légalisation de méthodes dont l’utilisation est probablement aussi ancienne que la police elle-même [6]. Elles fournissent une base légale aux méthodes policières, dont certaines étaient secrètes et d’autres illégales [7].

Les méthodes particulières de recherche couvrent des techniques telles les observations dites « discrètes », les infiltrations, l’utilisation d’indicateurs, ou encore la surveillance d’habitations privées.

1. Contrôle des services de police

Le premier point qui pose sérieusement question est celui du contrôle des services de police lors de la mise en œuvre d’enquêtes. Le mécanisme de contrôle de l’opportunité de recourir aux méthodes particulières d’enquête et de recherche, ainsi que de la régularité de leur exécution, est confié uniquement au Procureur du Roi. Or, le Procureur du Roi n’est pas soumis à l’impartialité…Enfin, sur la base d’un dossier confidentiel, la Chambre des mises en accusation n’a qu’un contrôle formel quant à la procédure [8].

2. Dossier non accessible à la défense

Le dossier reprenant les résultats des méthodes particulières appliquées est confidentiel. Même pendant le jugement, la partie civile n’a pas accès à ces données. Le juge de fond statue à partir d’un dossier incomplet, car il n’a pas, lui non plus, accès à ces informations.

3. Immunité pour les forces de police

Les forces de police peuvent jouir de l’immunité pour les infractions qui pourraient être commises dans le cadre de méthodes particulières de recherche. C’est l’excuse légale pour toute infraction « absolument nécessaire » commise par la police. L’accord du procureur du Roi peut être obtenu APRES l’infraction, rétroactivement… [9]

4. Mesures attentatoires à la vie privée

D’autres méthodes de recherche particulièrement attentatoires à la vie privée sont créées par la loi : l’interception du courrier, qui pourra s’effectuer pour le courrier concernant la personne suspectée, et non seulement envoyé ou reçu par elle, (les infractions pouvant même être minimes) ; les visites domiciliaires et saisies, qui pourront être systématisées (le Parquet pourra perquisitionner de sa propre initiative et sans contrôle) ; les mesures de « contrôle visuel discret » qui seront facilitées (c’est à dire le placement de caméras ou d’émetteurs, la saisie de documents, la fouille des lieux,…).

En 2009, la Commission justice du Sénat adopte sans sourciller un avant-projet de loi qui légalise de la même manière les méthodes des services de renseignements….

Le Protocole Aznar et le Mandat d’arrêt européen

Depuis la révision de la loi sur les étrangers [10], la Belgique ne peut plus être un pays d’accueil pour un réfugié « politique » européen poursuivi dans un autre Etat européen. La Belgique est aussi tenue de livrer ces personnes aux autorités européennes qui le demandent. En d’autres termes, on ne peut accuser les autorités d’un pays européen de torture, de manquements dans les droits de la défense etc. pour s’opposer à une extradition.

Il faut remonter à 1997 : les pays membres de l’Union européenne adoptent le protocole dit Aznar [11], du nom du si peu progressiste premier ministre espagnol de l’époque, et rédacteur du texte.

Ce protocole dit que : Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les Etats membres de l’Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires de l’asile [12].

Adopté dans une décision cadre européenne en 2004, il a été intégré en Belgique en décembre 2005 lors de l’adaptation de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers.

Outre la difficulté pour certains ressortissants étrangers de pouvoir être accueillis légalement en Belgique (les minorités Roms, par exemple), ceux qui sont surtout visés sont, dans l’esprit des autorités espagnoles de l’époque, les personnes poursuivies dans un Etat membre pour des activités désignées comme terroristes. José Maria Aznar dénonce l’incohérence entre principes d’asile et demandes d’extradition, prétextant que des Etats membres de l’Union européenne, accordant l’asile à des terroristes d’ETA – discours de l’intolérable sanctuaire français, et opposition frontale vis-à-vis des autorités belges dans l’affaire Moreno Garcia- reconnaissent de la sorte ces activités délictueuses un caractère politique et introduisent une forme de « prime » à l’impunité pour les terroristes [13].

Le système d’extradition classique va aussi être remplacé par le Mandat d’arrêt européen. Celui-ci exige de chaque autorité européenne une reconnaissance automatique des demandes d’extradition faites par l’autorité judicaire d’un autre pays.

Les centaines de prisonniers politiques passés par les jugements et les geôles espagnoles, grecques, italiennes ou françaises apprécieront : les pays européens sont des vraies démocraties…

Fiona Wallers

Parquet fédéral

Sa création est récente : 2001. Certains l’appellent le « super-parquet ». Il a été mis en place pour coordonner les enquêtes qui ont une portée nationale, celles qui ont une dimension internationale. Il est seul compétent pour poursuivre en matière de crime organisé et de terrorisme. Il est composé des procureurs fédéraux (dont ceux spécialisés en matière de terrorisme). Il bénéficie de certains avantages de la loi sur les MPR. Il interprète les dispositions en matière terroriste pour poursuivre. Il est étroitement contrôlé par le Ministre de l’Intérieur.

Juge d’instruction

Il mène l’enquête à la demande du Parquet. Il y a aussi des juges d’instruction « spécialisés » en matière de terrorisme.

Police judiciaire

Elle dispose notamment d’une section spécialisée dans le terrorisme. Et dans ce domaine, elle peut utiliser légalement les moyens permis par l’adoption de la loi sur les MPR.

Sûreté de l’Etat

C’est un service de renseignement. Il pourrait bénéficier de la légalisation de certaines de ses méthodes, à l’instar de la police judiciaire.

Ocam, ou Organe de coordination pour l’analyse de la menace

Composé d’agents issus des services de renseignement, de police, de la mobilité et des transports, des douanes, des finances et des affaires étrangères, il doit livrer des analyses à propos de la lutte antiterroriste et propose la fixation du niveau d’alerte en matière de terrorisme. Il est placé sous l’autorité des Ministres de la Justice et de l’Intérieur.

Fiona Wallers

[1] Article 137 du Code pénal, §§ 2 et 3

[2] Une précision est inscrite dans la loi :« Une organisation dont l’objet réel est exclusivement d’ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme un groupe terroriste. » . Cependant, « Ce simple rappel des droits consacrés n’empêche évidemment pas les abus qui pourront se commettre avec la nouvelle loi ». Loi antiterroriste ou la criminalisation de la résistance à l’injustice ? , Mathieu BEYS et Thomas MITEVOY, Progress Law, juin 2005

[4] On lira avec intérêt les Documents parlementaires, Rapport de la Commission Justice du Sénat, 3 décembre 2003, , et aussi Loi antiterroriste ou la criminalisation de la résistance à l’injustice ?, op. cit.

[5] Loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes de recherche et quelques autres les méthodes d’enquête, modifiée par la loi du 27 décembre 2005

[6] Maïté de Rue, Christian de Valkeneer, Les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête, Ed Larcier, 2008

[7] Voir Jean-Claude Paye, "L’arbitraire, base d’un nouvel ordre de droit", Toudi, mai-juillet 2006, et : Méthodes particulières d’enquête : la loi à nouveau sanctionnée par la Cour constitutionnelle, Syndicat des avocats pour la démocratie, Communiqué de presse du 20 juillet 2007

[8] La Chambre des mises en accusation est une instance d’appel : il n’y a donc pas de recours contre ses décisions.

[9] Pour nuancer, ceci n’est vrai que pour des délits encourant une peine inférieure à celle que les policiers tentent de mettre en évidence (d’où l’intérêt d’augmenter les peines pour les cas de « terrorisme »)

[10] Loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers

[11] Intitulé officiellement Protocole sur le droit d’asile des ressortissants des pays membres de l’Union européenne, Traité d’Amsterdam, 1997, Protocole annexé au Traité constituant la Communauté européenne. Le télécharger en pdf. Voir également à ce propos : Emmanuel-Pierre Guittet, "Ne pas leur faire confiance serait leur faire offense. Antiterrorisme, solidarité démocratique et identité politique", dans Culture et Conflits, Antiterrorisme et société, Cultures et conflits, Ed L’Harmattan, 2006

[12] Ibid. Antiterrorisme et société, Cultures et conflits, Ed L’Harmattan, 2006

[13] ibid.

Les lois antiterroristes ont ému les défenseurs des libertés et des droits fondamentaux, et les militants actifs dans les luttes contre les inégalités et l’injustice. La violence légale trouverait là son application la plus dure. Comment se cache la répression de la contestation derrière la traque au « terroriste » ?

Cet article est la première partie d’un dossier, qui se clôturera le 21 et le 22 septembre par les interviews de Laurent Bonelli et de Jean-Claude Paye, tous deux sociologues et spécialistes de la question.

Nous ne savons pas où cet attentat-suicide était envisagé. 12 décembre 2008 : la police judiciaire belge arrête à l’aube 14 personnes. Elles sont suspectées d’appartenir au réseau Al-Qaida et de s’apprêter à passer à l’acte de façon imminente. Il pourrait s’agir d’une opération au Pakistan ou en Afghanistan, mais il ne pouvait être totalement exclu que la Belgique ou l’Europe puissent avoir été une cible [1]… Et comme l’affirme très sérieusement le procureur fédéral belge Johan Delmulle, ces informations, liées au fait que le sommet européen se déroule en ce moment à Bruxelles ne laissaient évidemment pas d’autres choix que d’intervenir aujourd’hui [2].

242 policiers auraient pris part à 16 perquisitions selon Glenn Audenaert, directeur de la police judiciaire de Bruxelles.

Un an plus tôt : 21 décembre 2007. Ce matin-là, 14 personnes sont aussi arrêtées. Officiellement, rien ne filtre sur les raisons du coup de filet. Selon le Parquet de Bruxelles, l’enquête présentait suffisamment d’éléments ayant permis leur arrestation. Dans la foulée, le niveau d’alerte terroriste s’appliquant au territoire belge est relevé, le feu d’artifice du 31 décembre est annulé. Il y a de quoi s’inquiéter, d’autant plus que très peu d’informations semblent parvenir à la population pour expliquer l’opération du Parquet et de la police. Un projet d’évasion de l’islamiste Nizar Trabelsi ? Des indications des services de renseignements américains ? Las, les suspects n’auront été privés de leur liberté que quelques heures cette année-là. Mais à Bruxelles, les mesures de sécurité accrues restent en vigueur pendant des semaines.

Ces deux évènements se déroulent à un an d’intervalle. Les scénarios se ressemblent, tant par les méthodes policières, que par l’opacité des explications fournies par les autorités belges. En 2007, lorsque les « suspects » sont relâchés, ce n’est pas une surprise, déclare-t-on au Parquet de Bruxelles. Le même qui criait au loup la veille. En 2008, les inculpations ne concernent que moins de la moitié des interpellés…

Ces interrogations vont se trouver en quelque sorte renforcées par un rapport du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité (Comité R). Dudit rapport, on retiendra que le Procureur fédéral avait manifestement agi seul ou presque, les services de renseignements ayant été écartés de la discussion « secrète ». Le Ministre lui-même n’a pas été informé des détails de l’alerte… Et le rapport du Comité R de conclure : « La question est de savoir s’il est indiqué, en pareilles circonstances, d’avoir une confiance aveugle dans l’appréciation du procureur fédéral. » [3]…

Comment la Belgique s’est-elle trouvée, à ces deux occasions au moins, dans des situations d’exception ? Qu’est-ce qui a déterminé les relèvements des niveaux d’alerte, l’ampleur des perquisitions, etc. ? Les explications présentées à la presse quelques semaines plus tard ne lèvent pas le doute. L’enquête concerne ce que l’on appelle la filière afghane [4]. Six des 14 personnes arrêtées fin 2008 sont certes poursuivies pour appartenance à un réseau terroriste. Les inculpés présenteraient des liens étroits avec des organisations étrangères d’entraînement militaire en Afghanistan. Plusieurs d’entre eux y auraient suivi des entraînements…

Mais on reste sur sa faim. Car très peu d’éléments matériels étayent les affirmations du Parquet. D’ailleurs, et surtout, les éléments présentés ne peuvent que difficilement être vérifiés. Il a été question d’un attentat imminent, commis par un réseau Al-Qaïda en Belgique, sur des installations chimiques, explique l’avocat Christophe Marchand, en charge de la défense de certains inculpés. L’information vient des services secrets américains et est invérifiable [5]. Leur participation à des entraînements militaires en Afghanistan est tout aussi difficile à établir.

Pourrait-on imaginer que ces personnes, tout en étant convaincues de l’idéologie des Talibans, ne soient mêlées à rien d’autre que l’impression de tracts ou à une manifestation de soutien aux populations afghanes ? Quelles sont les preuves récoltées par les autorités belges, autres que les instructions transmises par les services de renseignements américains ? Pourrait-on imaginer que certains s’entraînaient en Afghanistan pour combattre les forces de l’OTAN ? Ou qu’un attentat était prévu en Afghanistan ? Au nom de quoi la Belgique étend alors sa compétence en dehors de son territoire ?

L’exemple de la filière afghane nous permet de poser trois questions, à notre avis, essentielles à propos des lois antiterroristes et de leur application.

1. Qui est visé ?

2. Sur quels éléments se base une instruction terroriste ?

3. C’est quoi exactement le « terrorisme » ?

1. Le parquet et la police ratissent large

Plusieurs enquêtes sont menées par le Parquet fédéral depuis l’adoption des lois antiterroristes en Belgique. Sans surprise, ce sont les islamistes qui jouent les têtes de gondoles. La première condamnation concerne Nizar Trabelsi. Accusé d’avoir préparé un attentat visant la base militaire de Kleine Brogel, il écope de 10 ans de prison en 2004. Aujourd’hui, Nizar Trabelsi risque l’extradition vers les Etats-Unis [6]. Suivent plusieurs enquêtes à propos d’une filière d’envoi de combattants islamistes en Irak (GIMC) en 2007 et, plus récemment, celles à charge des personnes accusées de participer à la filière afghane, en 2008. Enfin, il y a le dossier Belliraj : des « complices » du belgo-marocain pourraient être extradés vers le Maroc, sur la base d’aveux probablement obtenus sous la torture…

Certains de ces dossiers ont fait l’objet d’un traitement médiatique ; peu ont suscité l’indignation. Mais c’est un tort. Car les poursuites du Parquet fédéral ne vont pas s’arrêter à la traque de méchants islamistes.

Depuis l’adoption des nouvelles lois (voir : Pour bien comprendre), on assiste au renforcement pratique d’un véritable arsenal. En 2003, des manifestants liégeois - dangereux activistes - se voient poursuivis pour association de malfaiteurs… pour l’organisation d’une manifestation pacifique deux ans plus tôt, lors de la tenue d’un sommet européen en Belgique. Ils apprennent que des méthodes particulières d’enquête et de recherches leur ont été appliquées, article relatif aux "mis sur écoute". En 2004, des militants Belges se sont vus inculpés du chef de participation à un groupe terroriste, pour avoir traduit et diffusé en public un communiqué du DHKP-C turc [7] ; en 2005, deux militants basques sont extradés vers l’Espagne, alors qu’un an plus tôt, la Belgique refusait de livrer quiconque aux autorités espagnoles, car elles étaient soupçonnées de pratiquer la torture dans l’affaire Moreno-Garcia [8] (lire l’interview de Laurent Bonelli, à paraître le 22 septembre) ... En 2008, cinq membres du Secours rouge belge sont arrêtés lors d’une véritable mise en scène policière. Inculpés pour participation aux activités d’un groupe terroriste, on avait retrouvé leurs photos dans le jardin de militants italiens poursuivis en Italie…

On le voit, le Parquet et la section terroriste de la Police fédérale ne chôment pas. Et ratissent large.

Pour ceux qui ne sont pas encore choqués par l’étendue (connue à cette heure…) du zèle policier, quelques explications sur les méthodes utilisées par les nouveaux « justiciers » de la démocratie libérale pour avoir le champ libre de réprimer, dans le deuxième article à paraître demain :

"Quand ils sont venus chercher un communiste personne n’a rien dit …"

Fiona Wallers

[1] Le Soir 13 décembre 2008

[2] ibid.

[3] Le Soir, Cafouillages à tous les étages, 23 juillet 2009

[4] Les personnes poursuivies sont accusées d’avoir mis en place une filière de recrutement de combattants Vers l’Afghanistan, d’avoir participé à ces entraînements, et d’avoir projeté un attentat en Belgique ou ailleurs

[5] Le Soir 4 février 2009

[6] Le Soir du 25 juin 2009

[7] l’affaire dite du DHKP-C remonte à 1999, les premières inculpations étant ‘association de malfaiteurs’

[8] Pour les détails voir cette information du Secours Rouge

Les lois antiterroristes ont ému les défenseurs des libertés et des droits fondamentaux, et les militants actifs dans les luttes contre les inégalités et l’injustice. La violence légale trouverait là son application la plus dure. Comment se cache la répression de la contestation derrière la traque au « terroriste » ?

L’article précédent donnait par l’exemple un échantillon de l’ampleur de la violence légale des lois antiterroristes Quand ils sont venus chercher un juif....

Continuons par l’examen de l’application pratique des lois liberticides…

Cet article est la deuxième partie d’un dossier, qui se clôturera le 21 et le 22 septembre par les interviews de Laurent Bonelli et de Jean-Claude Paye, tous deux sociologues et spécialistes de la question.

Le Parquet et la section terroriste de la Police fédérale ne chôment pas. Et ratissent large. Pour ceux qui ne sont pas encore choqués par l’étendue (connue à cette heure…) du zèle policier, quelques explications sur les méthodes utilisées par les nouveaux « justiciers » de la démocratie libérale pour avoir le champ libre de réprimer.

2. Sur quels éléments se base une instruction terroriste ?

Sur quels éléments de preuve se base l’instruction terroriste ?

Dans l’affaire de la filière afghane, nous avons vu que les principaux éléments sur lesquels se base l’instruction ne sont pas vérifiables. Ils proviendraient d’informations transmises par les services secrets américains. Ce n’est pas, à notre connaissance, le seul dossier où cela arrive. Nizar Trabelsi, déjà jugé et condamné en Belgique, doit être extradé aux Etats-Unis pour y être … rejugé. Quelles sont les raisons invoquées par le Parquet ? Il y a quelques mois, l’avocate de Nizar Trabelsi s’exprimait en ces termes : Il nous est pratiquement impossible de le vérifier. Des extraits, seulement, de procès-verbaux sont fournis par les Américains, […] et quand on en demande d’autres, on nous répond que c’est impossible “parce que ces documents appartiennent à des autorités étrangères”. Nous ne pouvons donc pas évaluer le sérieux de la demande américaine ; et, dès lors, nous devons faire une confiance aveugle au parquet fédéral belge qui la relaye [1].

Or, une chose jugée ne peut l’être une seconde fois, et il est impossible de savoir si les Américains ont des éléments différents de ceux pour lesquels Trabelsi a déjà été jugé.

Les nouvelles pratiques et lois antiterroristes permettent ainsi à la machine répressive de s’étendre. Le délit de « participation aux activités d’un groupe terroriste » en une des notions centrales. Il n’est même pas nécessaire d’avoir des preuves matérielles d’une implication dans la commission d’actes violents, ou d’en « préparer ». Le contact, quel qu’il soit, avec un groupe qualifié de terroriste suffit aux poursuites. C’est sur cette base-là qu’ont été poursuivis des islamistes [2], mais aussi certains sympathisants du DHKP-C, ainsi que les 4 membres du Secours Rouge belge.

Or, dans le cas du Secours Rouge, on ne sait pas ce que les photos des inculpés faisaient dans le jardin d’un « terroriste » italien. Quelle que soit la nature de la relation qui existait entre ces militants d’extrême gauche ou certains d’entre eux, et peu importe l’absence de preuves, l’interprétation que le Parquet fait de la loi est maximale.

Dans le cas des sympathisants du DHKP-C, il est clair que Bahar Kimyongur, par exemple, n’a jamais été lié à la préparation d’actes violents. Son activité était parfaitement légale… Incroyable, lorsqu’on pense que les personnes poursuivies risquent des peines extrêmement lourdes : de 5 à 10 ans de prison.

En termes juridiques, la loi est incomplète et doit être interprétée (Voir Pour bien comprendre). C’est dans les prétoires que, techniquement, vont se dessiner ses contours (voir notre interview de Jean-Claude Paye, à paraître le 21 septembre). C’est ce qu’on appelle la jurisprudence. L’instruction terroriste se base sur l’interprétation d’une loi volontairement floue. Et les nouvelles du front ne sont qu’à moitié bonnes…

Car le Parquet est en guerre. Et chaque bataille lui permet de renforcer son emprise sur l’interprétation de la loi. Un premier procès lui a (partiellement) donné raison : il s’agit de celui de la filière irakienne, appelé le procès GMIC. Les condamnations des membres présumés de cette filière ont consolidé la vision que le Parquet se fait de la loi [3], à savoir un instrument idéologique à portée extraterritoriale. Mais, encore une fois, cela ne vaut pas que pour les islamistes. Dans quelques semaines, le nouveau procès des sympathisants du DHKP-C va s’ouvrir le 14 octobre [4]. Au cas où la Cour suit le Parquet dans son argumentaire, la jurisprudence répressive de la loi sera renforcée dans la définition de la participation à un groupe terroriste (diffusion d’un communiqué) ainsi que dans les aspects extraterritoriaux [5].

Dans l’affaire du Secours Rouge (dont les inculpés ne sont pas encore au stade du procès – mais ça ne saurait tarder…), les enjeux sont un peu les mêmes pour notre super-Parquet. Il s’agit de condamner ces militants sans preuves, sur base d’une interprétation maximale de la notion de « participation aux activités d’un groupe terroriste ». Cette condamnation acquise, voilà notre loi, déjà pas mal carrée sur les bords, qui va se voir renforcée.

Voilà les faits... Mais c’est quoi finalement ce concept de terrorisme ? Qu’est-ce qui se cache derrière ? Nous essaierons d’en expliquer l’essence politique dans la dernière partie de cet article :

"Quand ils viendront nous chercher..."

Fiona Wallers

[1] Le Soir, 4 février 2009

[2] Voir à propos de la condamnation des membres du GMIC l’analyse du Comité T, Rapport 2008, p.14, et la Carte blanche dans Le Soir du 6 mai 2008

[3] voir le Rapport 2008 du Comité T, et à propos de l’affaire du DHKP-C, l’article de Jean-Claude Paye, La Belgique précise sa loi antiterroriste, juillet 2009, [http://www.lejpb.com/paperezkoa/20090703/145283/fr/La-Belgique-precis...

[4] Pour rappel (pour ceux qui sont arrivés à suivre la saga) la Cour d’Appel de Bruxelles, dans un quatrième jugement, a demandé la modification des charges concernant certains prévenus. Pour la Cour, la Parquet aurait été trop loin en accusant Bahar Kimyongur d’être le « dirigeant d’un groupe terroriste ». La requalification en « membre d’un groupe terroriste » a été demandée. Pas question de se réjouir : les charges revues à la baisse semblent calibrées pour qu’une condamnation puisse être portée.

[5] Le DHKP-C est un groupe armé agissant contre le pouvoir répressif de l’Etat turc, voir à ce propos Les droits humains en République turque, Rapport 2009, Amnesty international, http://www.amnesty.org/fr/region/turkey/report-2009

Les lois antiterroristes ont ému les défenseurs des libertés et des droits fondamentaux, et les militants actifs dans les luttes contre les inégalités et l’injustice. La violence légale trouverait là son application la plus dure. Comment se cache la répression de la contestation derrière la traque au « terroriste » ? Les deux articles précédents tentaient de montrer la réalité des lois antiterroristes, et leurs enjeux juridiques. Nous terminons ici en tentant de montrer l’étendue de la répression pour les mouvements de gauche.

Cet article est la troisième partie d’un dossier, qui se clôturera le 21 et le 22 septembre par les interviews de Laurent Bonelli et de Jean-Claude Paye, tous deux sociologues spécialisés dans l’étude des lois liberticides.

3.Qu’est-ce que le terrorisme ?

Après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, les mesures antiterroristes adoptées (ou simplement « améliorées ») dans plusieurs pays ont été justifiées presque partout par la nécessité de protéger les populations contre les horreurs des actions violentes d’islamistes.

A bien y regarder, il s’agit bien d’un gros mensonge. Nous ne sommes pas les seuls à l’avoir découvert, mais voici quelques éléments… de preuve.

Premier élément : les mesures qu’on a voulu vendre comme une nouveauté nécessaire, à cause du danger islamiste mondial, ne le sont pas du tout.

En effet, des mesures très dures de lutte contre les actes « terroristes », dont les inculpations sans preuve matérielle et des durées de garde à vue étendues, existent depuis les années quatre-vingt en France [1]. En Espagne, la lutte contre les militants basques n’a pas été inventée en 2001 : l’état d’exception et les tortures seraient généralisés dans les poursuites.

Certes, la loi de 2003 en Belgique introduit des modifications dans le code pénal. C’est nouveau. Mais ce qui est remarquable c’est que les délits soi-disant visés étaient déjà réprimés par d’autres lois. Ici, les peines encourues sont beaucoup plus lourdes, et surtout, l’interprétation est plus grande.

Deuxième élément : les islamistes jouent parfaitement le rôle d’épouvantail pour une population effrayée par les attentats meurtriers aux Etats-Unis, ou par les combats lointains en Afghanistan. Mais on a vu qu’ils étaient loin d’être les seuls touchés. En France, l’affaire Tarnac (ainsi que d’autres poursuites et arrestations) démontrent aussi que ces législations sont utilisées contre la mouvance dite « de gauche ». Ce n’est pas par hasard que le 13 juin 2008, l’ancienne Garde des sceaux (Ministre de la justice) en France a rédigé une circulaire à tous les procureurs de France pour attirer l’attention sur « la multiplication d’actions violentes […] susceptibles d’être attribuées à la mouvance anarcho-autonome ». La direction des affaires criminelles demande ainsi aux magistrats saisis de telles affaires d’« informer dans les plus brefs délais la section antiterroriste du parquet de Paris » en vue d’un « dessaisissement à son profit » [2].

Des altermondialistes belges, des militants d’une organisation turque de gauche, des membres du Secours rouge ont aussi été des cibles.

Rien d’étonnant à cela, la police et la Sûreté observaient, surveillaient les groupes ou les individus militants depuis très longtemps. Sauf qu’ici, ce qu’on constate, c’est que la loi permet les poursuites. Et que certains espèrent des condamnations.

Troisième élément : l’argument principal, qui est la chasse aux islamistes qui voudraient s’attaquer à des innocents en Belgique, est contredit par les faits. On l’a vu, dans le procès de la filière irakienne, comme dans les poursuites engagées contre les membres présumés de la filière afghane, l’accusation est centrée sur des activités de recrutement et d’entraînements à l’étranger. Les présumés terroristes se voient reprocher d’avoir l’intention de se battre en Afghanistan ou au Pakistan [3].

Il s’agit là de l’une des manifestations les plus « étonnantes » de la nouvelle loi : l’extraterritorialité. En effet, dans ces dossiers, les prévenus sont poursuivis sur la base de leur appartenance présumée à des groupes étrangers, agissant en dehors de la Belgique, (dans le cadre d’une guerre qui peut s’apparenter à de une lutte pour la libération nationale.)

Dans une carte blanche écrite au moment du procès des personne présumées appartenir à la filière irakienne, des chercheurs et défenseurs des droits de l’Homme se demandaient : Ce ne serait donc pas les caractéristiques intrinsèques d’un combattant qui feraient de lui un criminel, mais simplement le fait qu’il est désigné comme tel par l’administration américaine. C’est le pouvoir que se donne celle-ci de nommer un ennemi comme un terroriste que conforte le tribunal. Cette reconnaissance l’intègre dans un ordre de droit impérial [4] [5].

Extraterritorialité et définition politique du terrorisme

Ces éléments sont explicites. Ils nous amènent à conclure que les lois antiterroristes, ainsi que la batterie de mesures de recherches et de surveillance (souvent proactives) définissent une tactique des autorités publiques face aux actes politiques. Car le pouvoir se donne ici la possibilité de définir la « moralité » d’un acte politique, qu’il soit posé sur son territoire, ou à l’étranger.

La situation dans laquelle se trouvent les sympathisants du DHKP-C en est aussi un exemple. La lutte de ce groupe politique a comme objectif le pouvoir turc ; les actions violentes qu’il a mené ne se déroulent que sur le territoire turc. C’est donc bien une définition « morale »qui détermine la condamnation des actions de ce groupe [6]. L’exemple de la lutte du FLN algérien, celle de Nelson Mandela en Afrique du Sud ou plus actuellement celle de militants palestiniens pour la libération de leurs terres ont été qualifiées de terroristes. Les poursuites politiques se basent sur des lois d’exception, et aboutissent alors à des peines très lourdes [7].

Ces lois et mesures d’exception s’inscrivent dans une redéfinition globale du droit pénal. Celui-ci devient un instrument puissant au service des rapports de force de la géopolitique mondiale. Les attentats du 11 septembre ont permis aux Etats-Unis d’imposer leurs conceptions du bien et du mal au monde entier. Les lois et autres mesures antiterroristes en étaient le vecteur…[Lire notre interview de Jean-Claude Paye].

Du concept d’ennemi de la liberté à la criminalisation des mouvements sociaux.

La lutte contre le terrorisme, telle qu’elle se développe depuis les attentats du 11 septembre, introduit un renversement total des perspectives qui fait apparaître les droits fondamentaux comme obstacles à la « sécurité » et leur restriction comme un moyen nécessaire pour protéger les citoyens du terrorisme défini comme menace principale de la « démocratie » [8]. C’est de cette manière que les questions principales, qui concernent les libertés de pensée, d’expression, d’association, de manifestation sont occultées. La loi généralise les procédures d’exception, elle ne porte pas sur des faits, elle ne s’attaque pas à des délits matériels. Cela lui permet d’élaborer une « image » définie politiquement du « terroriste ». On peut alors dire que La définition même de l’infraction terroriste introduit un concept flou dans le droit pénal qui peut donner lieu à des interprétations très différentes selon les orientations politiques du moment (et celle de la personne appelée à juger) [9].

Malgré les mises en garde formulées avant l’adoption de la loi antiterroriste en Belgique, les activités des mouvements sociaux sont donc bel et bien susceptibles d’être visées. Les poursuites contre des militants de gauche, sans aucun élément de preuve quant à leur implication dans l’élaborations d’actes violents, en témoigne [10].

Si aujourd’hui les autorités ont du mal à s’attaquer aux mouvements organisés, la lutte pour la consolidation de la loi par la jurisprudence, les mesures attentatoires aux libertés, construisent petit à petit un système puissant de répression.

L’urgence est là. Le 14 octobre, le procès en appel contre les sympathisants du DHKP-C sera ouvert ; dans quelques mois, les 4 inculpés du Secours Rouge seront fixés sur la poursuite des accusations de "participation aux activités d’un groupe terroriste"...

Pour que les lois liberticides ne fassent pas taire les militants et tous ceux qui critiquent la violence sociale, comme nous, il s’agit de se battre.

Fiona Wallers

[1] Voir Interview de Laurent Bonelli

[2] Nouvel Observateur, 31 juillet 2008

[3] Les éléments concernant une attaque des membres présumés de la filière afghane sur le sol dur le sol belge semblent non-vérifiables, voir la première partie de notre article

[5] Voir aussi Comité T Rapport 2008 : Ces derniers auraient agi dans le but non pas de lutter contre l’occupation américaine de l’Irak, mais d’y fonder un Etat islamique. Or, il s’agit ici d’une appréciation tout à fait subjective de faits de violence que même la communauté internationale a des difficultés à qualifier clairement.

[6] Et cela malgré les condamnations récurrentes du régime turc pour sa politique en termes de libertés et droits fondamentaux, voir à ce propos Les droits humains en République turque, Rapport 2009, Amnesty international

[7] Il est à ce propos intéressant de se rappeler les obstacles surgis lors de la mise en place de la loi de compétence universelle en Belgique en 2003, loi qui a été fortement limitée quelques mois après son adoption..., voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tence_universelle

[8] Emmanuel-Pierre Guittet, Antiterrorisme et société, Cultures et Conflits, Ed L’Harmattan, 2006

[9] Axel Bernard, Les lois antiterroristes menacent nos libertés, in Ensemble, Journal du Collectif contre l’exclusion n°63, Sept-oct. 2008

[10] Lire aussi dans ce numéro 1 l’article de Didier Brissa sur les "mis sur écoute"

Jean-Claude Paye est sociologue. Depuis le début des années 2000, il se consacre à l’étude des lois antiterroristes en Belgique, et aux évolutions des lois liberticides aux Etats-Unis, comme Vers un Etat policier en Belgique, (Editions EPO, 2000) et Global War on Liberty (Telos Press, 2007).

Plus récemment, il s’est concentré sur la construction de l’image du terroriste et aux modifications du rapport entre le citoyen et l’Etat : Les inculpés de Tarnac, un renversement et L’affaire Tarnac, ou le règne de l’image

(Le titre est de la rédaction)

Le 11 septembre 2001 représente-t-il une césure dans l’élaboration des lois antiterroristes ?

Les lois antiterroristes s’inscrivent dans une modification de l’ordre pénal qui débute avant le 11 septembre 2001 et avant la généralisation des mesures antiterroristes. On constate qu’il y a une modification du rapport police/justice et du rapport entre la justice et les citoyens bien avant le 11 septembre.

Il suffit de voir en Belgique la loi sur la police unique ou la loi sur l’enquête proactive, qui est déjà un ancêtre de la loi antiterroriste.

Quels sont les réels objectifs poursuivis par cette accélération dans l’adoption de lois répressives ?

C’est une modification d’une forme d’organisation du pouvoir. C’est dire qu’on construit une nouvelle forme politique de dictature, où il n’ y a plus aucun cran d’arrêt à la toute puissance du pouvoir. Avant, la loi était quelque chose qui mettait un frein, une barre à la toute puissance du pouvoir. C’était toujours une question de rapports de force, mais un rapport de force qui était permanent. Ici, ce qui change dans la structure de la loi, c’est que la loi contient elle-même sa propre dérogation. On arrive dans une forme d’écriture du droit qui est une forme tout à fait subjective qui se substitue à l’ancienne forme qui était une forme objective.

La loi antiterroriste est vraiment le prototype même de cette subjectivation du droit parce qu’au minimum, elle crée des délits d’intention. Elle crée aussi des délits d’appartenance, c’est-à-dire que l’on est poursuivi non pas parce qu’on a commis un délit particulier ou quelque chose d’objectif, mais parce qu’on appartient soi-disant à une organisation qui, elle-même, est désignée comme terroriste. Et cette mesure d’appartenance est très large : ça peut être des contacts occasionnels ou fragmentaires. C’est donc le juge qui décide s’il y a appartenance ou pas et sa marge d’interprétation est maximale.

Mais il y a des pays qui vont beaucoup plus loin, tels que les Etats-Unis, la Grande Bretagne. On criminalise au-delà de l’intention qui est attribuée. On crée ce qu’on appelle un délit d’atmosphère.

Cet élément a-t-il été adopté par l’Union européenne ?

Sur le continent, on essaie de faire passer ce genre de choses par le biais de la jurisprudence, c’est-à-dire par les procès.

On peut prendre l’exemple du procès DHKP-C.

Dans les jugements qui condamnent, comme le premier jugement d’appel, les considérations sont intéressantes parce qu’elles disent explicitement que tout ce qui donne connaissance sur les positions d’une organisation désignée comme terroriste peut, à son tour, être considéré comme un acte terroriste.

C’est-à-dire que toute parole qui s’écarte de la politique étrangère du gouvernement belge, vis-à-vis de mouvements de libération nationale par exemple, pourrait être considérée comme un acte terroriste.

Donc on fait au niveau d’un procès, d’une jurisprudence, des choses qui sont très proches de ce qui se fait en Angleterre, dans la loi. En Angleterre par exemple, des gens ont été poursuivis pour incitation directe au terrorisme pour avoir énoncé publiquement le nom des soldats anglais morts en Irak… Là on crée aussi une atmosphère favorable au terrorisme, on incite les gens à combattre donc c’est de l’incitation indirecte.

Est-ce que cette loi vise des mouvements particuliers ?

La loi antiterroriste moderne est différente des lois antiterroristes qui existaient auparavant. Avant, par exemple en France ou en Angleterre, il existait des lois antiterroristes qui visaient à s’attaquer à des mouvements déterminés. Ici, les nouvelles lois antiterroristes ne visent pas des mouvements déterminés, ne visent pas un ennemi intérieur, mais l’ensemble de la population.

Le plus bel exemple est une loi américaine, le Military Commissions Act, qui est adoptée en 2006. Cette loi, qui est en fait un acte constitutionnel mondial, permet à l’exécutif américain de désigner comme ennemi ses propres citoyens ou tout citoyen d’un pays avec lequel les Etats-Unis ne sont pas en guerre. On devient ennemi parce qu’on est nommé comme tel. D’ailleurs il n’est pas nécessaire de dire pourquoi, ni d’avoir de preuve. Ça c’est la notion d’ennemi combattant illégal [1]. Là, on voit à quoi sert la loi antiterroriste : redéfinir le rapport qui existe entre les gens et l’Etat.

Le pouvoir de l’Etat se transforme en pouvoir de dictature, par le contrôle total…

Il n’y a rien qui s’oppose à lui, c’est une dictature.

Les attentats du 11 septembre s’inscrivent dans une psychose. Les Américains ne cherchent pas à être crus. L’objectif n’est pas de créer une fausse conscience, mais de créer le délire. Le fait lui-même devient objet de délire.

Les attentats du 11 septembre servent à renforcer cette structure psychotique et à engendrer le délire. Si le pouvoir dit « vous êtes terroristes », il n’a même pas à expliquer pourquoi ou à énoncer quelque fait.

On voit que l’appareil judiciaire aménage son propre droit pour que le Military Commissions Act aie force de loi dans les pays européens. Par exemple, le procès français et le procès belge sur les filières kamikaze et irakienne ont créé une jurisprudence.

Ces lois ont comme but une extraterritorialité totale et un contrôle non pas seulement du territoire national …

L’extraterritorialité n’est pas quelque chose de nouveau. Toutes les lois antiterroristes américaines depuis la fin des années septante se sont toujours donné une compétence extraterritoriale. Le droit d’aller faire des coups d’Etat dans des pays, de prendre des gens de les enlever pour pouvoir les incarcérer et les juger aux Etats-Unis.

L’exemple de Tarnac en France, qui est symbolique, la lutte nationale contre des gens qui s’écartent de ce qui est admis par le pouvoir : est-ce que c’est l’un des buts des lois antiterroristes ?

Ce qui est intéressant dans Tarnac, c’est la fabrication de l’image. L’image du terrorisme ici c’est une image pure ; c’est-à-dire qu’il n’y a aucun rapport avec les faits matériels. On a attaqué des gens qui n’ont commis aucun acte. Ils se positionnent simplement comme gens qui se trouvent à l’extérieur de la société, et contre l’Etat.

C’est une image parfaite, et donc elle est parfaitement réversible.

L’Etat dit « ce sont des terroristes qui menacent l’intégrité de l’Etat » et eux ils se disent « nous sommes l’ennemi intérieur tout puissant qui faisons chanceler l’Etat ». Donc vous voyez ici que les deux parties sont dans la même image.

Le pouvoir ne choisit pas les gens au hasard. Pour pouvoir généraliser le dispositif antiterroriste, on a besoin d’avoir des groupes « relais ». Et cela se fait en s’attaquant aux islamistes, aux sympathisants du DHKP-C.

Mais dans le cas de Tarnac, on crée aussi un autre type d’image, qui signifie que le pouvoir nous dit à travers ça exactement ce que le pouvoir dit aux Etats-Unis par le biais de la loi : on a le droit de tout faire.

Le groupe de Tarnac parait la proie idéale pour être « bouc émissaire » ; mais certains syndicalistes sont aussi poursuivis, avec d’autres lois. Est-ce que la volonté de contrôle de l’Etat s’attaque seulement aux islamistes et aux gens de Tarnac, ou alors aussi aux mouvements sociaux etc. ?

Ils s’attaquent aux deux de façon différente. L’attaque contre les mouvements sociaux ou ce qu’il en reste n’est pas une attaque médiatisée. Et la construction de l’image a pour but de nous enfermer dans la psychose mais elle a également pour but de faire écran aux faits, c’est à dire à tous les gens qui sont arrêtés et aux mouvements sociaux réels.

Où en sont les jurisprudences en Europe ?

On va toujours de plus en plus loin. La loi elle-même crée des notions d’incitation au terrorisme, puisqu’avec la jurisprudence on arrive à la notion d’incitation indirecte, de soutien indirect au terrorisme. Donc, les lois antiterroristes se renforcent.

Le rapport aux faits devient de plus en plus lâche et incertain. Et on arrive dans un droit subjectif pur.

Ce qu’on sait depuis longtemps, c’est que l’appareil judiciaire reste tout de même divisé, la preuve dans le procès DHKP-C. Ça reste peut-être le seul élément qui offre une petite résistance à toute l’évolution du droit pénal au niveau européen. Et on sait cela depuis 15 ans, depuis que le but du pouvoir est de mettre au pas l’appareil judiciaire. Liquidation du juge d’instruction en France, réduction de ses prérogatives en Belgique, on augmente celles du parquet tout en le contrôlant d’avantage. Tout va dans le sens d’une instrumentalisation de plus en plus étroite du pouvoir judiciaire. Pour liquider les résistances partielles à cette tendance liberticide.

Propos recueillis par Fiona Wallers

[1] ndlr qui permet de ne pas leur appliquer la troisième Convention de Genève

Interview de Laurent Bonelli, sociologue et maître de conférences en science politique à l’Université de Paris-Ouest-Nanterre. Il est notamment l’auteur de La France a peur. Une histoire sociale de « l’insécurité » (La Découverte, 2008) et a co-dirigé, avec Didier Bigo et Thomas Deltombe, Au nom du 11 septembre… Les démocraties à l’épreuve de l’antiterrorisme (La Découverte, 2008).

Est-ce qu’il faut voir dans les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis l’origine des lois antiterroristes en Europe ? Est-ce qu’il y a dans ce domaine une nette césure depuis cette date ?

La plupart des législations antiterroristes ne datent pas, loin s’en faut, des attentats du 11 septembre 2001. Il existe une tradition qui varie selon les pays, mais la plupart des pays européens ont été confrontés aux questions de violence politique de manière bien antérieure, que ce soit dans les années ‘70 avec les mouvements radicaux d’extrême gauche, que ce soit dans les années ‘80 avec la question moyen-orientale.

Prenons l’exemple français : l’essentiel du dispositif était en place dès le milieu des années ’80. En Espagne, le traitement des attentats de 2004 va très largement s’inscrire dans la continuité du dispositif qui était déjà en vigueur dans la lutte contre l’ETA.

Mais qu’est-ce qui a changé alors ?

Les changements les plus importants se sont déroulés aux Etats-Unis après le 11 septembre, par la mise en place d’une architecture nouvelle : le Department of Homeland Security, le vote du Patriot Act, etc.

En Europe, rien d’aussi radical, si ce n’est l’affirmation progressive du rôle de la Commission européenne, après les attentats de 2001, puis ceux de Madrid en 2004 et de Londres en 2005. Cela va se traduire par l’adoption de directives antiterroristes (sur la liste des organisations concernées, la lutte contre le recrutement, radicalisation ou la propagande, etc.), de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent ou contre le financement du terrorisme. Ca va être aussi un certain nombre d’accords bilatéraux que va passer l’Europe avec le Etats-Unis, par exemple dans le cadre des PNR, les Passenger Name Records, l’échange d’informations sur les compagnies aériennes.

C’est une occasion, une carte que va jouer la Commission européenne pour exister politiquement, notamment vis-à-vis des Etats-Unis.

Pourquoi n’y a-t-il pas eu au niveau national une opposition face à ces lois qui posent problème au niveau de leur interprétation et de leur application ? Quels sont les intérêts en jeu ?

Ce qui se passe au niveau national reste différent de ce qui se passe au niveau européen. Les continuités, je le disais, l’emportent très largement. En Espagne, il n’y a eu absolument aucune modification. Et pas même à partir des attentats de mars 2004, si ce n’est dans l’affectation d’effectifs policiers supplémentaires dans les sections « terrorisme international ».

En France, les modifications n’ont eu lieu qu’en 2007, avec la fusion des services de renseignements. Mais ça n’a rien à voir avec le 11 septembre. Ce sont des logiques plutôt économiques.

En Angleterre, des mesures avaient été prises dès 2000.

Les dynamiques nationales restent largement autonomes, mais le 11 septembre a servi d’accélérateur, si bien qu’on peut parler des mesures prises au nom du 11 septembre. Et partout en Europe, elles vont dans le même sens : le renforcement des capacités de contrôle, l’utilisation de plus en plus répandue de systèmes d’interception, de systèmes de contrôles des communications etc., et l’extension, plutôt continue également, des pouvoirs de police et de collecte de renseignements ; et, bien sûr, de diminution des droits de la défense. Un affaiblissement qui se traduit notamment par l’allongement des gardes à vue, des périodes durant lesquelles les avocats ne peuvent pas avoir accès à leur client, l’utilisation du secret défense pour un certain nombre de données qui sont ensuite utilisées devant les tribunaux, etc.

La condamnation sans preuves

Mais il y a quelque chose d’important et de nouveau : c’est l’intention comme preuve…

Ce n’est pas nouveau. Mais l’une des tensions qui existent sur la question de l’antiterrorisme, c’est qu’il y a deux logiques de police qui sont parfois contradictoires.

L’une est celle de la police criminelle qui consiste à identifier, et à amener les preuves devant le juge de la culpabilité d’un individu dans la commission de tel ou tel type de crime ou de délit.

La seconde, la logique de renseignement, est toute autre. Elle suit une dynamique préventive et va bien au delà de la précédente. Il s’agit de collecter des informations sur ce qui se passe dans toute une série de secteurs de la vie sociale ou politique, pour déceler ce qui pourrait porter atteinte à l’ordre politique, social ou tout simplement public. De là la surveillance des syndicats, des mouvements militants, et bien sûr des groupes radicaux, même s’ils n’agissent pas sur le territoire (le MRTA [1] péruvien en France par exemple). A la différence de leurs homologues de la police judiciaire, les services de renseignements n’ont pas le souci de la preuve.

Et la lutte antiterroriste est au carrefour de ces deux logiques.

Les services antiterroristes ne peuvent guère se permettre d’intervenir après l’attentat. Ils essaient d’intervenir en amont. Or la question est :" comment pouvez-vous intervenir sur des choses qui ne se sont pas encore produites ?"

Il y a plusieurs options.

Après le 11 septembre, les Etats-Unis ont a choisi la logique guerrière, avec l’attaque de l’Afghanistan puis de l’Irak. Mais aussi une logique de renseignement poussée à son paroxysme. On n’a plus le souci d’apporter la preuve, plus le souci de la présomption d’innocence, plus le souci des débats contradictoires. Ça se traduit comment ? Par des enlèvements. On enlève des gens sur le territoire d’un pays étranger, on les torture, et on peut les détenir de manière indéfinie – à Guantanamo, Diego Garcia [2] ou ailleurs – sans leur reprocher formellement quoi que ce soit. Les Britanniques ont fait la même chose qu’à Guantanamo.

A l’inverse, vous avez la logique très judiciaire, ce qu’on a pu observer en Espagne.

Enfin, vous avez une voie médiane comme en France, où s’est élaboré ce qu’on pourrait appeler la neutralisation judiciaire préventive. C’est-à-dire un usage judiciaire des suspicions des services de renseignement. Le fer de lance de cette conception est l’incrimination d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, ou AMT. C’est une notion très large, qui permet de punir de 10 ans d’emprisonnement – et la loi de 2006 l’a porté à 20 ans – l’appartenance à un groupe d’individus qui veut ou qui pourrait commettre des actions violentes. Ca permet de mettre ces personnes en détention préventive durant l’enquête, pour une durée qui peut aller jusqu’à 2 ans. L’éventail est très ample et les services de renseignement l’utilisent pour donner un coup de pied dans la fourmilière, comme ils disent, c’est-à-dire pour arrêter, de manière très large, des "suspects".

La plupart des mis en examen n’arrivent pas au procès. Ils sont innocentés au cours de l’instruction ; ils étaient là parce qu’ils avaient le numéro de quelqu’un dans leur carnet d’adresse, etc.

L’AMT est néanmoins présentée par ses partisans comme un formidable outil pour déstabiliser les réseaux radicaux et pour mettre à mal leur logistique. C’est parfois vrai, mais cela pose question. D’abord, elle autorise l’incarcération des personnes contre lesquelles les éléments à charge sont légers, puisqu’elle repose le plus souvent sur des intentions et non sur des faits. Selon les chiffres du Ministère de la Justice, parmi les 358 personnes qui étaient en détention (détention provisoire comprise) pour une incrimination terroriste en 2005, 300 l’étaient pour AMT. Et si l’on s’intéresse à l’ensemble des condamnations pour AMT de 2003 à 2006, on s’aperçoit que cette dernière apparaît comme infraction principale (c’est-à-dire qu’elle n’est pas accompagnée d’une infraction de nature criminelle) dans la moitié, voire dans les quatre cinquièmes des cas selon les années. C’est-à-dire qu’on n’a rien de plus grave à leur reprocher…

Et ça concerne, en termes de condamnations, entre 50 et 70 personnes par an.

Quelles sont les organisations les plus visées ? On imagine que se sont les organisations islamistes…

C’est curieux, mais l’AMT va très largement être utilisée contre les militants basques, corses, et puis islamistes.

C’est qu’il y a une autre mesure qui les touche directement. Ce sont les expulsions et les interdictions du territoire français.

…Et donc on les expulse vers le Maroc et l’Algérie où l’on pratique la torture…

Oui, pour les Basques et les Corses c’est plus compliqué …

On a vu avec le groupe de Tarnac que ces lois sont utilisées pour toucher des groupes de personnes de gauche ou contestataires…est-ce que des instructions sont données pour surveiller des groupe des gauche ?

Il y a d’abord une dynamique bureaucratique, que les événements de Tarnac ont illustrée clairement. Les mesures exceptionnelles à bien des égards qu’emploient les forces de l’ordre contre des Basques, des Corses ou des islamistes soulèvent rarement autre chose que de l’indifférence. D’où la tentation de les étendre à d’autres groupes. Mais là, il y a eu une levée de boucliers qui les a surpris… Finalement l’exception ne semble marcher que lorsqu’elle se déploie sur des groupes construits comme menaçants. Et dans le cas de Tarnac, personne n’a vraiment cru réellement à cette « dangerosité ».

La deuxième chose concerne ce qu’on peut appeler un effet de cliquet : les textes s’accumulent dans un sens répressif et on ne revient pas en arrière. Si bien qu’une fois que la législation existe, on est tenté de l’utiliser au-delà du groupe initial qu’elle visait. En France, on a créé un fichier pour les empreintes génétiques des délinquants sexuels les plus graves. Puis, graduellement, le fichier s’est étendu à un ensemble de plus en plus vaste de crimes et délits. Aujourd’hui un outrage et rébellion peut vous conduire à donner vos empreintes génétiques…

A propos de Tarnac, on est dans un contexte politique qui, avec une crise sociale qui se développe, est un contexte particulier. Avec de surcroît une faiblesse organique des partis de gauche institutionnelle. Les partis socialiste et communiste ont pendant très longtemps pu donner une forme d’encadrement à la révolte, ce qu’ils sont bien incapables de faire aujourd’hui.

La résurgence de formes de violence radicale comme on a pu en apercevoir avec la mobilisation anti CPE ou anti-OTAN constituait donc une menace plausible pour le gouvernement conservateur.

Enfin, je rajouterai un troisième élément qui est un élément plus conjoncturel. Il y a eu une fusion des Renseignements Généraux et de la DST (la Direction de la Surveillance du Territoire), les deux services de renseignement politique internes. C’est plutôt la DST qui a pris l’ascendant et eu les postes importants. Dans ce contexte, les Renseignements Généraux ont tenté de réagir en montrant que ce qui était important, c’était la question de l’extrême gauche, qui, heureux hasard, était de leur compétence exclusive... On peut aussi voir dans l’affaire de Tarnac une tentative pour réévaluer bureaucratiquement leur position.

Condamnation idéologique de la violence

Est-ce que ces mesures sont utilisées pour la surveillance des syndicats ?

Pas nécessairement. La surveillance des mouvements sociaux est ancienne, et ne nécessite pas forcément le recours à des techniques spécifiques. Par contre, c’est le rapport des institutions à la violence politique et sociale qui se modifie. Il est intéressant de voir qu’aujourd’hui, on qualifie de groupes terroristes des groupes qui, il y a encore une quinzaine d’années, étaient considérés comme des militants politiques, des résistants, des insurgés ou des combattants de la liberté. Des groupes comme le PKK, qui n’ont aucune activité violente sur le territoire allemand, y sont désormais poursuivis car ils prônent la violence pour servir ses idées politiques. Des textes similaires existent en Grande-Bretagne.

Qu’est ce qui est à la base de telles décisions ? Est-ce la classe politique, ou est-elle dépassée par les impératifs d’autres groupes ?

Je crois que c’est un mouvement général tant au niveau européen que national. Il faut revenir au milieu des années ‘90 au moment de la constitution de l’espace européen comme espace politique. Et là il faut revenir sur le protocole Aznar – du nom du Premier ministre espagnol de l’époque – qui a réussi un tour de force extraordinaire. C’est celui d’affirmer qu’il ne pouvait pas y avoir de violation des droits politiques en démocratie et que comme tous les Etats européens étaient des démocraties, le statut de réfugié politique ne pouvait pas exister entre Etats de la communauté européenne…

Le fond de l’affaire concernait une querelle entre la justice belge et le gouvernement espagnol, à propos de la question basque. La première refusait d’extrader vers l’Espagne deux militants supposés d’ETA. Les Belges disaient : nous n’avons aucune garantie que ces gens ne pourront pas être torturés, ni qu’ils auront un procès équitable... Le contexte était celui de la révélation de l’existence des groupes antiterroristes de libération (GAL), des véritables escadrons de la mort para-officiels qui avaient exécuté des Basques en France à la fin des années 1980. Aznar a eu gain de cause, et plus aucun Européen ne peut être reconnu comme réfugié politique dans un autre pays de l’Union…

Au niveau intérieur, les violences collectives sont de plus en plus réprimées. C’est notamment ce que l’on voit dans les manifestations, où, pendant très longtemps l’action des forces de l’ordre était de maintenir l’ordre, c’est-à-dire de canaliser les protestataires et de circonscrire le plus possible les violences. Aujourd’hui, on essaie d’arrêter les manifestants violents et de les faire condamner. Six syndicalistes de l’usine Continental de Clairoix viennent ainsi d’être condamnés à de la prison avec sursis pour le saccage de la sous-préfecture de Compiègne en avril dernier. Et ce type de jugement est de plus en plus fréquent.

Est-ce qu’il y a déjà eu une utilisation d’éléments des lois antiterroristes contre des syndicalistes en France ?